历史警示我们:短视的决策可能带来长久的苦难,唯有远见与平衡方能引领民族持续发展。

在中国五千年文明发展历程中,决策者的智慧与远见往往决定着国家民族的兴衰命运。回望历史,有三个关键决策对中华民族发展轨迹产生了深远影响——东汉刘秀的"怀柔引胡"政策、唐玄宗李隆基的"藩镇放权"举措以及明宣宗朱瞻基的"禁海锁国"命令。这些决策在当时或许有其合理性,但从历史长河来看,却成为导致中国发展停滞甚至倒退的关键转折点。本文将从决策背景、实施过程、历史影响等维度深入分析这三次重大决策失误,并探讨其对当代治国理政的深刻启示。

东汉刘秀的"怀柔引胡"政策:善意的代价

东汉开国皇帝刘秀在完成统一大业后,面临着一个满目疮痍的国家。长达数十年的战乱使全国人口锐减八成,经济凋敝,民生困苦。在这种背景下,刘秀对北方匈奴、鲜卑、乌桓等游牧民族采取了前所未有的怀柔政策,开创了"友好友善、自治互助"的民族政策新模式。

与汉武帝时期的武力征服和王莽时期的强制同化不同,刘秀允许北方游牧民族在边境地区定居,给予他们相当大的自治权。这一政策确实在短期内取得了显著成效——边境战事减少,民族矛盾缓和,东汉王朝得以集中精力恢复经济和生产。建武二十四年(公元48年),南匈奴归附东汉,被安置在河套地区,成为这一政策的典型成功案例。

然而,这一看似双赢的政策却埋下了深远的隐患。刘秀未能认识到游牧民族与农耕文明在生活方式、价值观念上的根本差异,也低估了游牧民族人口增长后对中原富庶地区的觊觎之心。民族融合从来不是单向度的同化过程,而是需要系统性的制度设计和长期的文化调适。刘秀的政策缺乏对游牧民族的有效制衡机制,为日后"五胡乱华"埋下了伏笔。

历史的发展验证了这一政策的局限性。东汉中期以后,鲜卑逐渐取代匈奴成为北方主要威胁。到东汉末年,内迁的游牧民族已形成强大军事力量。西晋"八王之乱"后,这些曾被优待的民族纷纷起兵,最终酿成"永嘉之乱",导致中原板荡、衣冠南渡。刘秀的善意未能换来长久和平,反而因缺乏战略远见使北方门户洞开。

从现代视角看,刘秀的民族政策失误在于:一是战略短视,只考虑当前边境安宁,忽视长期平衡;二是制度缺失,没有建立有效的文化融合机制;三是力量失衡,未能保持对游牧民族的军事威慑。这些教训对当今处理民族关系和国际事务仍有警示意义——善意需要实力支撑,包容必须伴随规范。

唐玄宗的"藩镇放权":权力下放的失控

唐朝开元盛世是中国封建社会的巅峰时期,但正是在这鼎盛时期,唐玄宗李隆基做出了一系列影响深远的制度调整,最终导致中央集权瓦解、藩镇割据局面的形成。分析这一决策过程,可以看到权力下放如何从治理手段演变为统治危机。

唐初沿袭北魏以来的府兵制,中央对军队保持绝对控制。但随着均田制瓦解和边境战事频繁,府兵制难以为继。为应对吐蕃、契丹等外族威胁,唐玄宗在边境设立十大兵镇,并赋予节度使军政大权。这一改革初衷是提高边防效率,却在制度设计上犯下致命错误——允许节度使兼领数镇,掌握辖区内的财政、行政和人事权。

安禄山身兼范阳、平卢、河东三镇节度使,掌控今河北、辽宁、山西一带近二十万精兵,形成"尾大不掉"之势。755年安史之乱的爆发,彻底暴露了藩镇制度的弊端。尽管叛乱最终被平定,但为换取地方势力支持,朝廷不得不承认河北诸镇的半独立地位,形成"藩镇割据"的政治格局。

唐宪宗时期的"元和中兴"曾短暂扭转这一趋势,但未能从根本上解决藩镇问题。到九世纪末,全国藩镇已达四十余个,中央政令不出长安。907年,宣武军节度使朱温篡唐自立,开启五代十国的分裂时期。藩镇制度从巩固边防的手段,异化为瓦解中央集权的工具,这一转变过程值得深思。

唐玄宗在藩镇政策上的失误主要体现在:一是权力下放过快过猛,打破了军事、财政、行政权力相互制衡的原则;二是监督机制缺失,未能建立有效的节度使考核和轮换制度;三是战略判断失误,低估了地方势力坐大后的离心倾向。这些制度设计缺陷最终导致唐朝在繁荣中突然崩溃的"盛极而衰"现象。

当代治理中,如何在中央统筹与地方自主之间保持平衡,如何设计有效的权力制衡机制,唐朝的教训提供了历史镜鉴。权力下放必须与监督机制同步建设,否则可能重蹈"藩镇割据"的覆辙。

明宣宗的"禁海锁国":封闭导致的落后

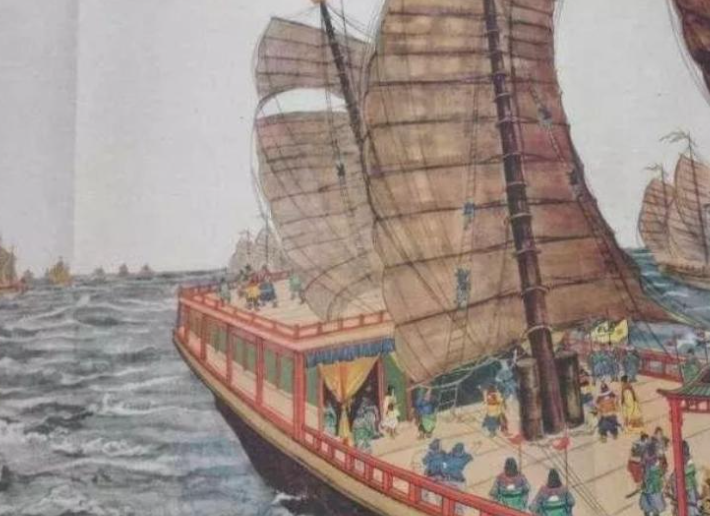

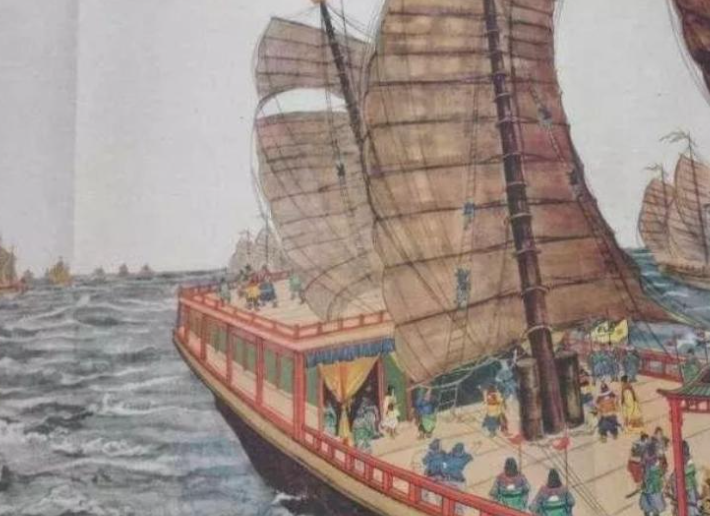

明朝永乐年间,郑和七下西洋的壮举将中国古代航海事业推向顶峰。这一系列远航活动比哥伦布发现美洲早近一个世纪,展现了中国在当时世界航海领域的领先地位。然而,1433年明宣宗朱瞻基颁布的禁海令,却使中国主动放弃了海洋发展的历史机遇,逐渐落后于世界潮流。

朱瞻基终止下西洋活动的理由看似合理——节约财政开支、防范倭寇侵扰、巩固陆上边防。但这些短期考量掩盖了一个更为严峻的事实:十五世纪正是全球大航海时代开启的关键时期,葡萄牙亨利王子建立的航海学校(1419年)标志着欧洲国家开始系统性探索海外世界。明朝在这一时刻选择退缩,无异于将未来发展空间拱手让人。

禁海政策在明代不断强化,从最初的限制官方航海,到严禁民间海外贸易,再到"片板不许下海"的极端政策。这一过程反映了明朝统治阶层战略思维的根本转变——从永乐时期的积极开拓变为消极防御。隆庆年间(1567年)虽部分开放海禁,但仅限于漳州月港一地,且管理严格,无法扭转整体封闭态势。

禁海政策的后果在短期内并不明显,但随着时间的推移,中西方在科技、军事、经济上的差距逐渐拉大。当1793年英国马戛尔尼使团访华时,东西方实力对比已发生根本逆转。半个世纪后的鸦片战争,彻底暴露了闭关锁国导致的落后挨打局面。

明宣宗的决策失误在于:一是缺乏全球视野,未能预见大航海时代的历史意义;二是过度防御思维,将安全问题简单等同于封闭自守;三是忽视技术创新,切断中外交流导致科技停滞。这些失误使中国错过了从农耕文明向海洋文明转型的关键窗口期。

历史教训与当代启示

分析这三次重大决策失误,可以发现一些共通的深层原因,这些历史教训对当代国家治理具有重要启示意义。

首先是战略思维的局限性。三位决策者都未能以长远眼光看待问题,陷入"头痛医头"的短视决策模式。刘秀只看到当时边境安宁,忽视民族融合的长期挑战;唐玄宗只考虑眼前边防效率,不顾权力结构的平衡;明宣宗只计较眼前节省开支,不懂全球化浪潮的历史意义。当代决策者必须培养系统性、前瞻性的战略思维,避免重蹈覆辙。

其次是制度设计的关键性。好的政策必须有科学的制度保障。东汉缺乏对游牧民族的同化机制,唐朝没有建立节度使的有效监督制度,明朝未能形成可持续的海洋发展体系。这提醒我们,制度创新比政策本身更为重要,必须建立与政策目标相匹配的制度架构。

再次是平衡发展的必要性。三位统治者的决策都打破了某种关键平衡——东汉打破了农耕与游牧文明的平衡,唐朝打破了中央与地方的权力平衡,明朝打破了开放与安全的平衡。历史证明,过度偏向某一极端往往导致系统崩溃。当代治理需要在发展与稳定、效率与公平、开放与安全之间保持动态平衡。

最后是适应变革的紧迫性。三位决策者都未能及时调整已经显现问题的政策。东汉后期对胡人内迁的失控、唐朝对藩镇割据的妥协、明清对禁海政策的坚持,都显示出路径依赖的危害。这提示我们,政策必须与时俱进,建立灵活的反馈调整机制。

当前中国正处于民族复兴的关键时期,面对复杂的国际环境和艰巨的改革任务,这些历史教训更显珍贵。只有从历史中汲取智慧,才能避免重蹈覆辙,走向更加光明的未来。历史不会简单重复,但总是押着相似的韵脚。理解这些韵脚,或许就是我们研究历史决策失误的最大意义。