3600年前商朝与古埃及、两河流域、古印度文明各具特色,在青铜技术、文字系统、法典制度等领域各有卓越成就,形成了多元并存的全球文明格局。

距今3600年前,当商朝人在黄河流域铸造精美的青铜器、发展成熟的甲骨文系统时,地球的其他角落同样绽放着令人惊叹的文明之花。四大古文明——古埃及、两河流域、古印度和古代中国,如同四颗璀璨的明珠,在欧亚大陆的不同经纬度上交相辉映。要理解商朝在世界文明谱系中的位置,我们需要展开一幅跨越大陆的文明比较图景。

一、青铜文明的双子星:商朝与古埃及

商朝(约公元前1600-前1046年)的青铜冶炼技术达到了当时世界的顶尖水平。殷墟出土的司母戊鼎重达832.84公斤,其复杂的合范铸造技术展现了惊人的工艺水平。与此同时,尼罗河畔的埃及正处于新王国时期(约公元前1550-前1069年),图特摩斯三世正在建造卡纳克神庙的巨型方尖碑。这两个文明在金属加工领域各有千秋:商朝人精于青铜礼器的铸造,埃及人则擅长黄金工艺和大型石造建筑。

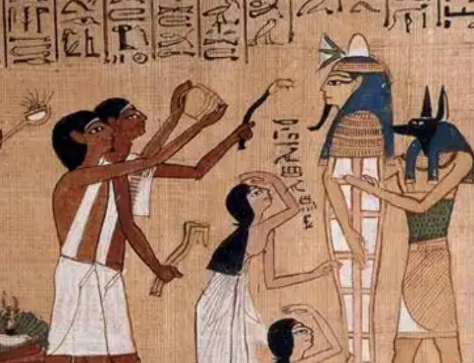

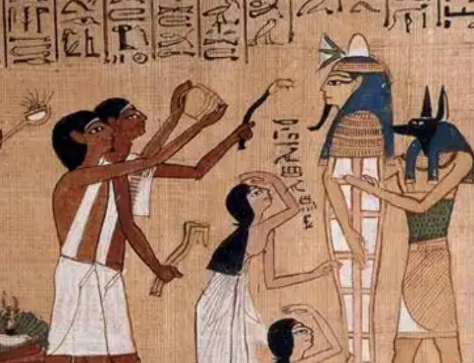

在文字系统方面,商朝的甲骨文已具备成熟的象形、指事、会意、形声等造字方法,记载内容涵盖祭祀、战争、农业等社会生活各方面。而埃及的象形文字同样发展完善,从简单的图画文字演变为可以记录复杂思想的符号系统。值得注意的是,这两种文字都服务于宗教和王权,甲骨文用于占卜记事,象形文字则多用于神庙和法老陵墓的装饰。

二、法典与城邦:两河流域的文明贡献

当商王盘庚迁殷之时,两河流域的巴比伦王朝已经颁布了著名的《汉谟拉比法典》(约公元前1754年)。这部刻在黑色玄武岩上的法典,包含了282条法律条文,涉及财产、贸易、婚姻等领域,展现了比商朝更为系统化的社会治理理念。相比之下,商朝虽然也有刑罚制度,但更多依靠"礼"来维持社会秩序,缺乏成文法典的明确记载。

在城市规划方面,两河流域的乌尔城(约公元前2100年)已经拥有完善的下水道系统和城市规划,而商朝的都城遗址如郑州商城、殷墟等也显示出明确的功能分区。考古发现表明,殷墟面积约30平方公里,有宫殿区、手工业作坊区、墓葬区等,其规模与同时期两河流域的主要城市相当。

三、印度河畔的都市奇迹:哈拉帕文明

在印度河流域,哈拉帕文明(约公元前2600-前1900年)虽然在其鼎盛时期稍早于商朝,但其城市规划的先进性令人惊叹。摩亨佐-达罗和哈拉帕两座古城拥有网格状街道、统一的砖块规格、先进的排水系统,甚至出现了世界上最早的公共卫生设施。这种城市管理水平在商朝时期尚未发现同等证据。

然而,哈拉帕文明在商朝兴起时已走向衰落,其文字至今未能破译。与此同时,商朝的文字系统却持续发展,最终演变为今天仍在使用的汉字系统。这一对比凸显了文明延续性的重要意义——并非所有辉煌都能穿越时间长河。

四、技术创新的横向比较

在农业技术方面,商朝人使用青铜农具和牛耕,而埃及人依赖尼罗河每年的泛滥带来肥沃淤泥,发展出灌溉农业。两河流域则发明了运河系统和汲水装置"沙杜夫",在干旱环境中创造了农业奇迹。

交通工具的差异尤为明显:商朝使用马车(约公元前1200年传入),埃及人依赖尼罗河的船只,而印度河流域的哈拉帕文明则可能已经使用带有轮子的运输工具。这些差异反映了不同地理环境对文明发展的深刻影响。

五、宗教与宇宙观的多元呈现

商朝的宗教信仰以祖先崇拜为核心,通过复杂的祭祀仪式和甲骨占卜与神灵沟通。相比之下,古埃及发展出以太阳神拉为核心的复杂神系,追求灵魂永生和肉体保存(木乃伊)。两河流域的宗教则更关注现世生活,其神话如《吉尔伽美什史诗》探讨生死问题,展现了不同的人生态度。

印度河流域的宗教符号如"瑜伽士"印章显示早期印度教元素,而吠陀时期(约公元前1500年后)的雅利安人带来了《吠陀》经典,奠定了印度哲学的基础。这些不同的精神追求,反映了人类面对自然与生命的多元思考。

六、谁是青铜时代的领跑者?

要评判3600年前"最发达"的文明,我们需要建立多维度的评价体系:

- 技术层面:商朝的青铜铸造、埃及的石造建筑、两河流域的灌溉技术各擅胜场

- 制度层面:两河流域的法典系统最为完善,商朝的宗法制度更具延续性

- 文字系统:甲骨文和象形文字都高度发达,但只有汉字延续至今

- 艺术成就:商朝的青铜纹饰、埃及的壁画雕塑、印度河流域的印章艺术各有特色

历史学者许宏在《最早的中国》中指出:"早期文明的发展是多元的,每个文明都在特定领域达到了当时人类的认知极限。"与其争论孰优孰劣,不如欣赏这场跨越大陆的文明交响曲——每个文明都在自己的地理和文化语境中,奏响了独特的历史乐章。

商朝文明的意义不仅在于其当时的成就,更在于它为中华文明奠定了持续发展的基础。当其他古文明的文字成为博物馆中的遗迹时,甲骨文的后裔——汉字仍在书写新的历史篇章。这种连续性或许才是中国文明最独特的贡献。