NFC技术便利背后暗藏盗刷风险,新型犯罪手法通过近距离窃取银行卡信息形成黑色产业链,需通过物理隔离、账户设置等多重防护措施构筑安全防线。

当你在拥挤的地铁上刷手机时,可能不会注意到身后有人正将手机悄悄贴近你的钱包。这个看似平常的动作,却可能让你的银行卡在几分钟内被"隔空"复制。近日,江西九江警方破获的一起新型金融犯罪案件,揭开了利用手机NFC功能盗刷银行卡的黑色产业链。两名犯罪嫌疑人通过这种手法,在短短数月内非法转移资金达80余万元,受害者遍布多个省市。这起案件不仅暴露了移动支付时代的新型安全隐患,更警示公众需重新审视随身携带的支付工具的安全性。

NFC技术:便利与风险的双刃剑

近场通信(NFC)技术本是移动支付的革命性创新,允许设备在10厘米距离内无线交换数据。如今,我国超过8亿部智能手机具备这一功能,支持银联"闪付"、交通卡充值等便捷服务。然而,这项技术的设计初衷是建立在"近距离"的安全假设上,却未充分考虑恶意使用的可能性。

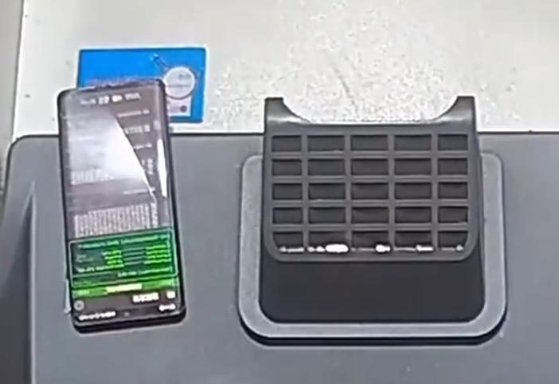

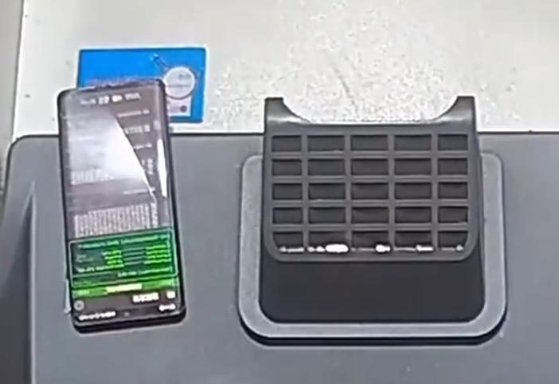

犯罪团伙利用的正是NFC技术的这一特性。警方调查发现,作案手机安装了特定恶意软件后,只需将手机贴近受害者口袋或钱包中的银行卡0.5-2秒,即可读取卡号、有效期等关键信息。更令人担忧的是,部分银行芯片卡在未加密情况下,甚至可能泄露近期的交易记录。犯罪心理学专家李明指出:"这种非接触式作案手法降低了犯罪心理门槛,行窃者无需直接接触受害者财物,减少了被当场发现的恐惧感。"

盗刷产业链:从信息窃取到资金转移的完整链条

九江案件的侦破过程揭示了这条黑色产业链的完整运作模式。犯罪团伙通常由"信息采集组"、"技术处理组"和"资金转移组"构成三级架构。在信息采集环节,成员混迹于公交地铁、商场超市等人流密集场所,用改装手机贴近潜在受害者的钱包或口袋。一名被捕嫌疑人供述,高峰期每天可采集超过200张银行卡的基础信息。

这些原始数据随后被传输至技术处理组。网络安全专家分析,犯罪团伙使用专业软件对数据进行解码和重组,再写入空白芯片卡或虚拟支付账户。值得注意的是,部分高级别恶意软件甚至能绕过单笔小额免密支付的限额设置。最后,资金转移组通过购买虚拟货币、黄金等不易追踪的商品完成洗钱,或在境外赌场等渠道变现。

潜在风险场景:这些场所最需警惕

根据警方统计,盗刷案件高发场所呈现明显特征。公共交通场景占比高达43%,其中地铁早晚高峰时段尤为突出;商场超市占28%,犯罪者常伪装成顾客靠近他人;餐饮场所占19%,利用就餐时外套悬挂的时机作案。此外,健身房更衣室、酒店前台等相对私密空间也渐成新目标。

犯罪手法也在持续演变。最新案例显示,部分团伙开始使用"NFC信号放大器",将有效读取距离扩展至5-8厘米。更有甚者,将读取设备植入手提包、外套等日常物品中,实施被动式信息采集。中国人民银行反洗钱中心监测数据显示,2025年上半年全国疑似NFC盗刷报案量同比激增76%,预计全年涉案金额可能突破5亿元。

防护指南:六招构筑安全防线

面对新型盗刷威胁,金融安全专家建议采取多层次防护措施:

- 物理隔离防护

使用锡纸内衬的防盗钱包或卡套,可有效屏蔽99%的NFC信号。实验显示,普通钱包对NFC信号的屏蔽率仅为11%,而专业防盗产品可达100%。 - 银行账户设置

关闭小额免密支付功能,设置单笔和日累计交易限额。部分银行APP已提供"NFC功能开关"选项,非使用时建议保持关闭状态。 - 交易监控

开通账户变动实时短信提醒,关注银联"云闪付"APP的交易推送。统计显示,及时报案可使资金追回成功率提升至68%。 - 用卡习惯

避免将银行卡与手机、钥匙等物品集中放置。建议将银行卡置于钱包夹层中间,前后用其他卡片形成"防护墙"。 - 技术防护

定期更换银行卡密码,不同银行账户避免使用相同密码。部分银行推出的"动态加密卡"能有效防御NFC信息窃取。 - 异常情况应对

发现银行卡异常交易后,立即通过银行官方渠道挂失并报警。保存好交易记录等证据,配合警方进行技术溯源。

行业应对:银行与监管部门的双重升级

针对NFC盗刷风险,银行业正在推进三重防护升级:首先,加速推广采用Token技术的虚拟银行卡,将真实卡号转化为动态令牌;其次,优化交易风控模型,对非常规NFC交易增加人脸识别等二次验证;最后,建立盗刷赔付快速通道,部分银行已实现72小时先行垫付机制。

监管部门同步加强立法保障。新版《非银行支付机构网络支付业务管理办法》明确要求,支付机构对NFC交易必须建立专门风险监测系统。公安机关则强化了电子取证能力,九江案件中,警方正是通过分析犯罪嫌疑人手机中的数字痕迹,锁定了资金流向的关键证据。

在这场与金融犯罪的技术博弈中,公众安全意识的提升同样重要。正如办案警官所言:"最安全的防护永远是警惕之心。"当我们享受着科技带来的支付便利时,也需时刻谨记:创新技术的另一面,可能正藏着别有用心者的窥探目光。只有保持理性认知并采取科学防护,才能真正筑牢移动支付时代的安全防线。