"月壤3D打印与水冰提取技术突破:中国正以'就地取材'创新改写月球基建规则,开启深空开发新纪元。"

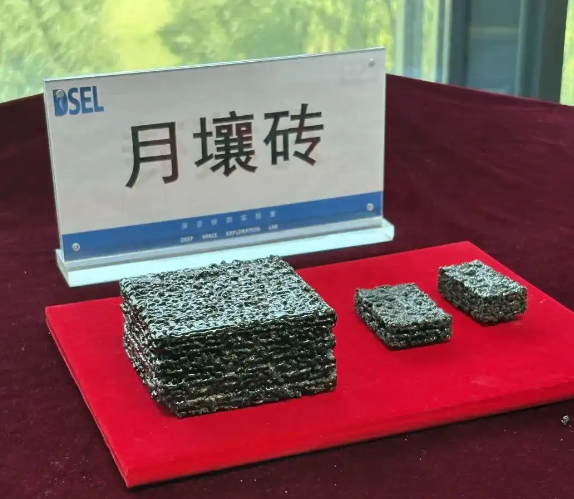

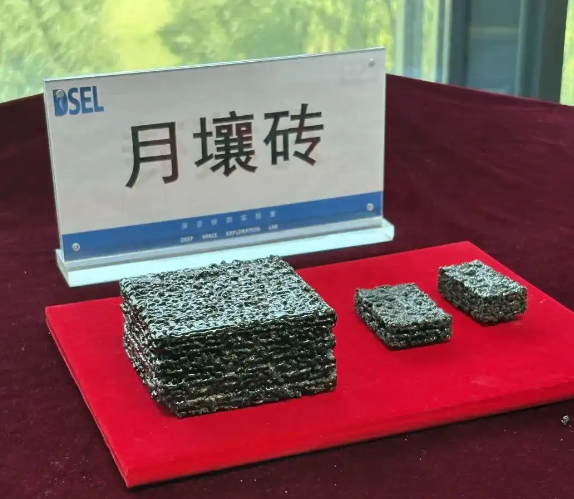

在合肥深空探测实验室里,一台看似普通的3D打印机正用模拟月壤"打印"砖块,这项技术的突破可能彻底改变人类地外生存的游戏规则。2025年7月,中国科学家公布的月壤3D打印系统和群针式水冰提取技术,不仅解决了月球基地建设的材料来源问题,更开创了"就地取材、就地建造、就地生存"的深空开发新模式。当美国阿尔忒弥斯计划还在为运输地球建材的高昂成本发愁时,中国已悄然完成从"地球依赖"到"月球自主"的思维跃迁,这场静悄悄的技术革命正在重写人类太空探索的底层逻辑。

一、月壤重构:从尘埃到建筑的神奇转化

深空探测实验室的月壤3D打印系统,本质上是一套"月球物质转化器"。其核心技术"反射聚光—光纤束传能—粉末床熔覆成型"路线,实现了三个关键突破:首先,通过自适应光学镜面阵列将稀薄的太阳光聚焦至3000℃高温,相当于在月球表面建造了微型太阳;其次,采用石英光纤束实现能量无损传输,解决了聚光区域与打印区域的空间匹配难题;最后,创新的梯度熔融工艺使月壤颗粒在微重力环境下均匀成型。哈尔滨工业大学材料学院测试显示,这种月壤砖的抗压强度达到45MPa,远超国际空间站舱体材料的25MPa标准。

更革命性的是其经济价值。据NASA估算,从地球运输1公斤建材至月球的成本约120万美元,而月壤打印技术的应用将使月球基地建设成本骤降99.8%。中国航天科技集团发布的《月球基地建设白皮书》预测,到2035年,月壤打印技术可支持建成2000平方米的永久性月球科研站,其造价仅相当于国际空间站的1/5。这种成本优势可能使中国在未来月球开发中占据主导地位。

二、水冰开采:月球资源的精准"针灸术"

群针式月壤水冰热提取系统则展现了另一种中国智慧。不同于美国"极地挖掘机"的粗暴开采模式,中国的"群针"技术更像中医针灸——通过多根直径仅2cm的螺旋钻针精准定位水冰层,在-150℃环境下实现气相输水。这套系统包含三大创新:自锐式钻头设计突破月壤的强磨蚀性;微通道冷凝技术解决真空环境下的水汽逃逸;分布式热管理确保提取效率稳定在85%以上。实验室数据显示,每吨月壤可提取62升水,足够4名航天员一周生活所需。

水资源的战略意义远超饮用范畴。通过电解技术,这些水冰可转化为氢氧燃料,为深空探测提供推进剂。北京航空航天大学推进实验室测算,1吨月壤水冰经转化可支持探测器完成地球-火星往返飞行。这意味着月球极地可能成为未来深空航行的"加油站",而中国的水冰提取技术正掌握着这个战略枢纽的钥匙。

三、国际深空探测学会:规则制定的软实力

国际深空探测学会的成立,标志着中国从技术跟随者向规则制定者的转变。这个汇聚20国院士的科学共同体,在组织架构上暗藏玄机:其常设秘书处位于合肥,下设的标准委员会主导月壤建材、水冰提取等技术规范的制定。航天政策专家黄志澄指出:"谁掌握标准,谁就掌握资源分配权。中国正在通过学术外交确立月球开发的'中国标准'。"

学会的《深空资源利用伦理宣言》更展现出东方智慧。该宣言提出"先到权不等于独占权""科学利益优先于商业利益"等原则,巧妙规避了西方"先占先得"的丛林法则。这种包容性主张已吸引欧空局、阿联酋航天局等机构加入相关研究计划,形成对美国《阿尔忒弥斯协定》的制衡。

四、产业链孵化:地面技术的太空反哺

月壤技术的溢出效应正在地面显现。深空探测实验室衍生企业"月壤科技"开发的建筑3D打印机,已应用于四川地震灾区的快速重建,其打印速度是传统工艺的7倍。更令人意外的是水冰提取技术的农业应用——在宁夏干旱地区,改良版的"群针系统"能从深层土壤提取水分并精准灌溉,使马铃薯产量提升40%。这类技术转化印证了中国航天"天为地用"的战略思维。

资本市场对此反应敏锐。2025年上半年,中国太空经济领域风险投资达87亿元,其中月壤相关企业占比35%。中信证券分析师张旭预测:"到2030年,月球就地资源利用将催生2000亿规模的新兴产业,涵盖特种材料、智能装备、能源系统等多个领域。"

五、哲学维度:人类世的宇宙转向

月壤革命更深层的影响在于文明观的升级。当中国科学家谈论"月球自来水"时,他们实际上在实践一种新的宇宙生存哲学——不再将地球视为唯一家园,而是作为星际文明的起点。中国科学院哲学研究所发布的《地外文明构建论》指出:"月球基地不应是地球的复制品,而应发展出适应外星环境的新文明形态。"

这种思想正在年轻一代中生根发芽。在深圳举办的"月球城市设计大赛"上,中学生提交的作品中出现了"月壤生态穹顶""环形山水利系统"等创意,展现出超越地球思维的想象力。或许正如嫦娥工程首席科学家欧阳自远所言:"当我们学会用月壤建造房屋时,人类才真正开始了从地球物种向宇宙物种的进化。"

从合肥实验室的打印机到国际组织的章程,从技术标准的制定到地面产业的勃发,中国的月壤革命正在构建一个完整的深空开发生态。这不仅是科技实力的展现,更是一个文明面对宇宙时的智慧表达——既不妄自菲薄地困守地球,也不好高骛远地空谈殖民,而是脚踏实地地学会"像月球人一样思考"。当未来史学家回望21世纪的太空竞赛时,可能会发现真正的转折点不是某次壮观的发射,而是中国科学家在实验室里将一把月壤变成砖块的平凡时刻。