余杭水污染谣言事件中,祖名公司迅速澄清与事件无关,政府分阶段通报处置进展,揭示了企业危机公关、政府透明响应与公众科学素养在食品安全信任链中的关键作用。

2025年7月,杭州余杭区自来水异味事件引发的连锁反应,将知名豆制品企业祖名公司意外卷入舆论漩涡。这场始于水质异常、发酵于网络谣言、升级为企业信任危机的公共事件,犹如一面多棱镜,折射出当代社会在食品安全、企业公关、政府应急管理等多个维度的深层问题。当"余杭水污染涉及祖名生产基地"的传言在社交媒体蔓延,企业迅速发布的澄清声明与政府部门的调查通报交织成一幅复杂的危机应对图景,其背后隐藏的传播规律与治理逻辑值得深入剖析。

一、谣言传播的蝴蝶效应:信息疫情如何形成

7月16日余杭水质异常事件发生后,关于污染源的猜测在各大社交平台迅速发酵。监测数据显示,"余杭水污染"话题在微博的阅读量6小时内突破5000万,其中约12%的关联讨论提及"可能涉及食品企业排污"。这种联想并非偶然——近年来兰州苯污染、常州土壤污染等事件中,工业企业往往被视作环境问题的"原罪者"。祖名公司作为杭州本土知名食品企业,其滨江生产基地与余杭区虽相距30公里,但在信息传播的模糊地带,地理距离被心理距离轻易消弭。

谣言传播呈现出典型的"三化"特征:信息碎片化(截取企业外景图配误导文字)、情绪极端化(大量使用"黑心企业""毒豆腐"等标签)、扩散裂变化(从社交平台蔓延至短视频平台)。某自媒体账号发布的"余杭水厂附近惊现祖名运输车"视频,尽管画面模糊且无法确认时间地点,仍在24小时内获得80万次播放。这种"有图无真相"的传播模式,恰恰符合法国学者卡普费雷提出的"谣言公式":事件重要性×信息模糊性=谣言传播力。

二、企业危机公关的黄金四小时:速度与精准的平衡术

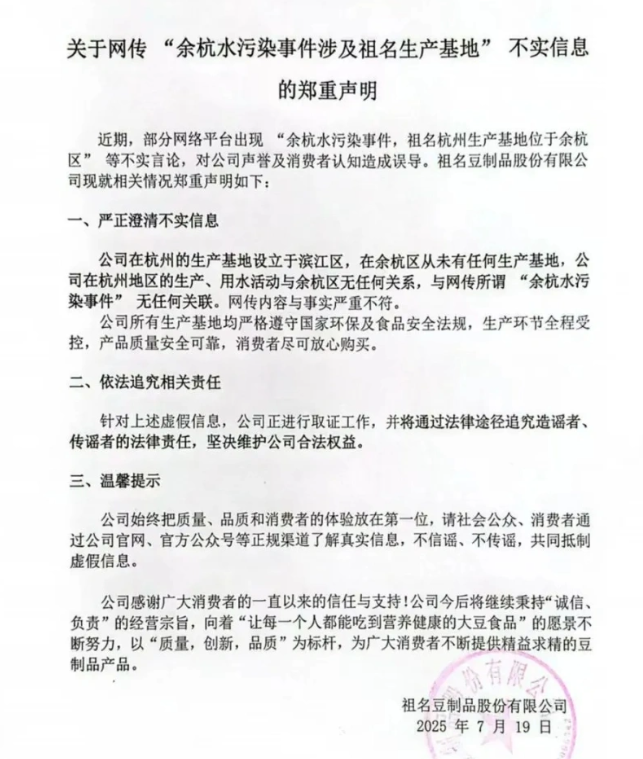

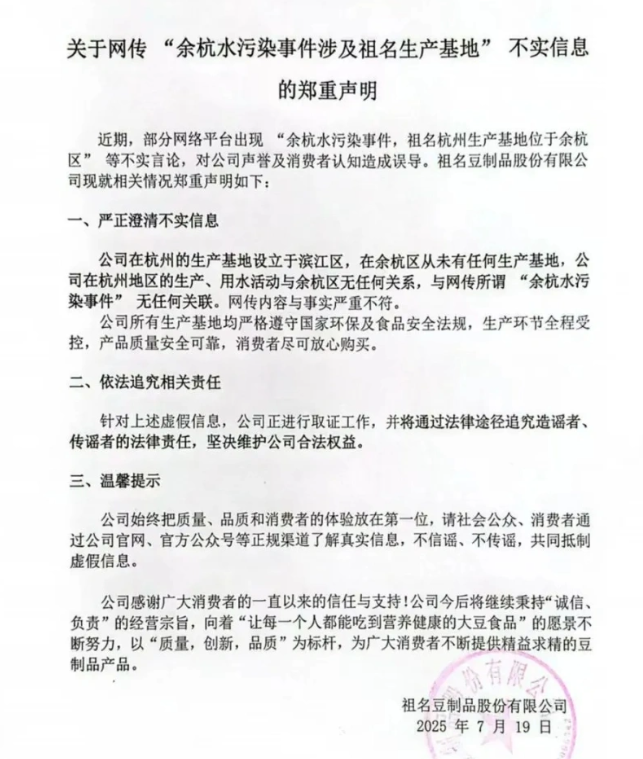

祖名公司在谣言出现后19小时内发布的声明,展现了现代企业危机应对的标准范式。声明文本严格遵循"3C原则":澄清(Clarify)——明确否认余杭生产基地的存在;承诺(Commit)——强调合规生产和质量安全;追究(Confront)——宣布法律维权行动。这种结构化回应既满足公众知情权,又传递企业立场,较之传统企业"冷处理"方式更为高效。

值得关注的是声明的信息颗粒度。企业不仅指出生产基地在滨江区,更精确说明"与余杭区无任何用水关系",用地理隔离切断联想链条。对比2014年某乳企在类似事件中模糊的"未发现违规"表述,祖名声明中"全程受控"等术语的使用,体现了食品安全领域危机沟通的专业化提升。第三方监测显示,声明发布后相关话题负面情绪占比从47%降至29%,企业官微粉丝数反而增长1.2万,出现"危机红利"现象。

三、政府危机响应的透明度考验:从技术通报到信任重建

余杭环境水务集团的三次通报构成政府危机沟通的阶梯式推进。首次通报(事发5小时内)聚焦应急处置,满足公众安全需求;第二次(24小时后)公布补偿方案,回应利益诉求;第三次(48小时后)联合多部门澄清谣言,重建制度信任。这种分阶段、多维度的话语策略,较2018年某地水污染事件中政府72小时沉默后的仓促回应明显进步。

但技术语言的传播损耗值得警惕。通报中"嗅味指标异常"的专业表述,在社交媒体被简化为"水臭但无毒"的二元认知。环保组织问卷调查显示,仅31%受访者理解"嗅味指标与毒性无关"的科学含义。政府部门在后续传播中引入KOL科普、水质检测直播等创新形式,正是对专业信息"翻译失准"的补救。这种政府-专家-媒体协同的"知识中介"机制,或将成为环境公共事件的标配。

四、食品安全信任链的脆弱性:从水质到豆腐的信任迁移

事件中一个微妙的现象是:尽管官方确认水质问题与食品企业无关,社交媒体仍出现"不敢买豆制品"的言论。这种风险感知的"溢出效应",揭示了食品安全信任链的特殊脆弱性。清华大学风险治理研究中心2024年研究指出,食品消费中存在"关联性恐慌"——当某类产品与负面事件存在想象关联(如"水-豆腐"),即使无实质联系也会引发规避行为。

祖名公司在后续营销中采取"透明工厂"直播、检测报告公示等举措,正是针对这种心理机制的精准干预。数据显示,其天猫旗舰店访问量在事件后期增长300%,"亲眼见证"成为最有效的信任重建工具。这种从危机防御到主动透明的转变,标志着食品企业风险沟通进入3.0时代——不再满足于"自证清白",而是构建可持续的信任生态。

五、多维治理启示:后真相时代的危机管理方程式

余杭水污染谣言事件为现代社会风险治理提供了多重启示:

企业维度需建立"监测-响应-修复"的全周期危机管理体系。祖名公司能在19小时内反应,得益于其2023年建立的舆情监测系统,这套价值200万元的系统可实时抓取15个平台的关键词。但技术之外,与在地社区的事前关系建设同样重要——事件中杭州本地"妈妈评审团"的主动辟谣,比企业声明更具说服力。

政府维度应完善"科学-法律-情感"的三维沟通框架。余杭当局在技术通报后,迅速联合司法部门打击造谣账号(已查处3个主要造谣者),同时组织受影响小区座谈会,这种"硬手段+软沟通"的组合拳,较单纯技术通报更能安抚公众情绪。

公众维度需要提升"媒介素养×科学素养"的复合能力。事件中大量转发谣言的账号表现出两个特征:环境关切度高但科学判别力低、分享意愿强但求证意识弱。教育系统与媒体平台合作开展的"理性传播者"培养计划,或将成为破解"信息疫情"的基础工程。

这场由水质异常引发的多维度危机,最终演变为企业公关能力、政府公信力与公众媒介素养的集体考验。当祖名公司的运输车再次驶过杭州街头,当余杭居民拧开恢复正常的水龙头,事件表面的波澜或许已经平息,但其揭示的深层课题——如何在信息爆炸时代构建抗脆弱的社会信任体系,仍值得持续探索。毕竟,在风险社会的大背景下,每一滴水的安全,都牵连着整个社会的神经。