广元四大名茶以"历史为魂、生态为本、科技为翼",打造出黄茶白茶双星闪耀的产业格局,让千年贡茶焕发新生,成为乡村振兴的"黄金叶"。

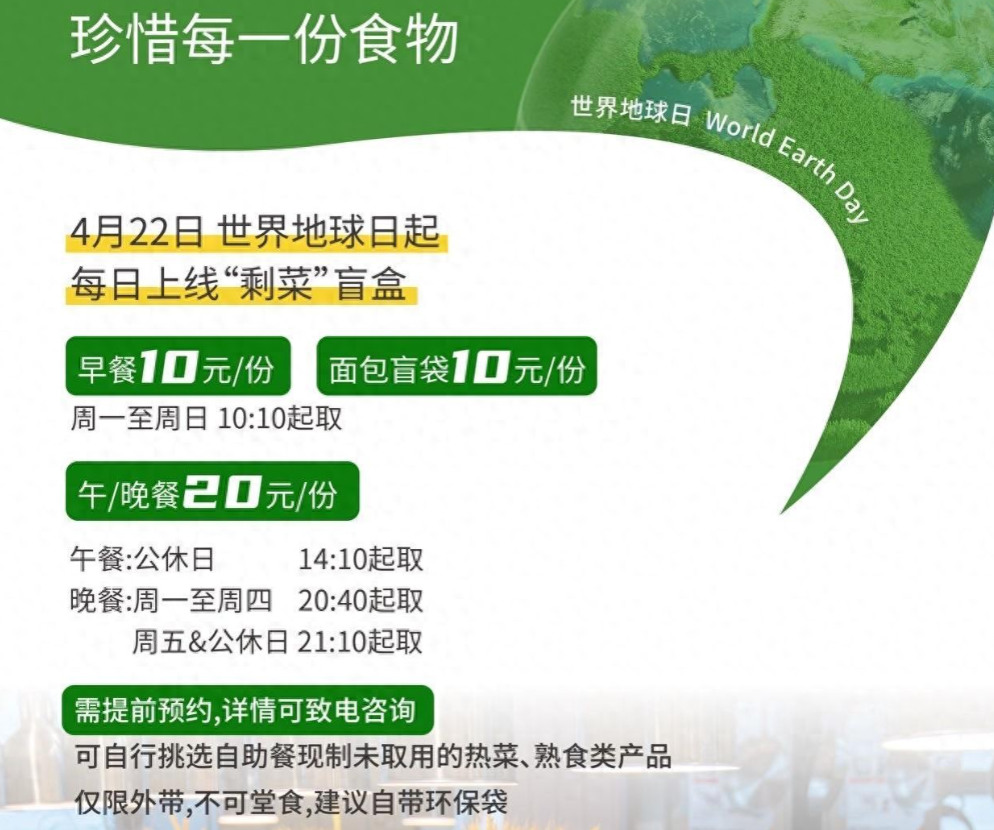

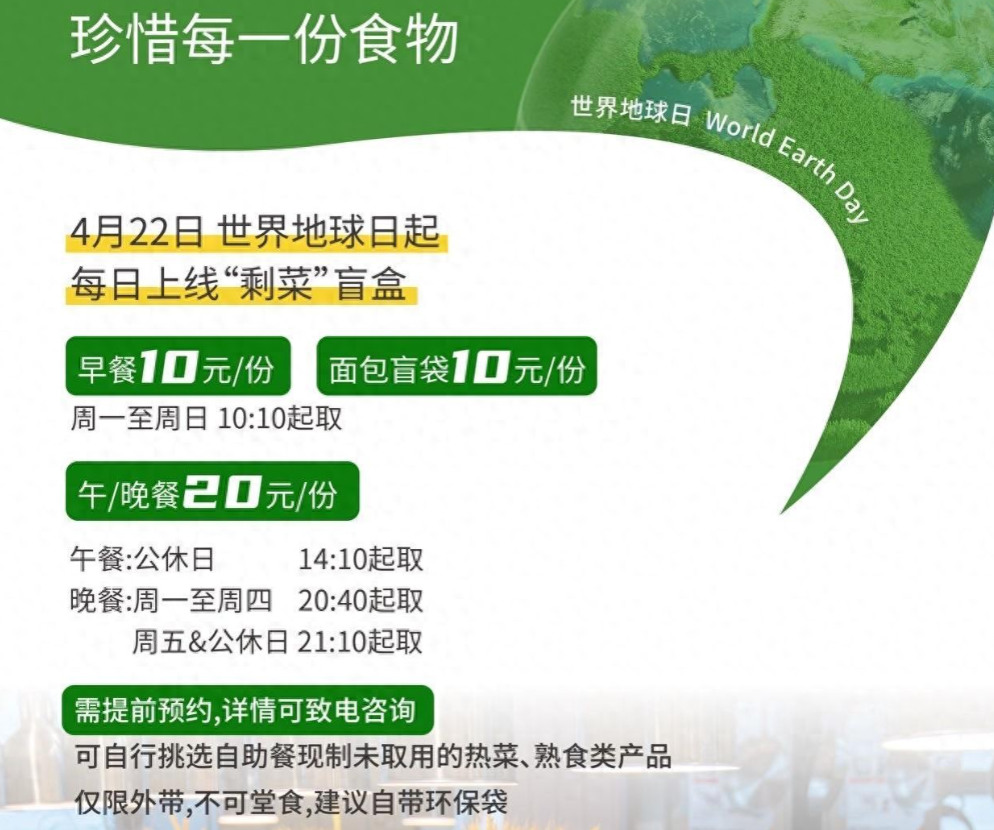

清晨九点的常州文化广场,72岁的蒋大爷撑着雨伞,在五星级酒店电梯口来回踱步。他手机里显示着儿子帮忙预约的"剩菜盲盒"取餐码——这个原价338元/位的自助餐厅,此刻正以20元的价格向他敞开。在餐厅经理叶勇的引导下,蒋大爷用五分钟时间将餐盒装满:两块法式羊排、三只虾饺、一份意面,还有酒店招牌的提拉米苏。这场看似平常的食物交接,实则是中国餐饮业正在经历的一场静默革命——高端酒店用"剩菜盲盒"的方式,撕开了食物浪费问题的华丽遮羞布。

一、从欧洲到常州:剩食经济的全球迁徙史

"Too Good To Go"——这款2015年诞生于丹麦的应用程序,开创了剩食经济的先河。通过将当日未售出的食物以三折价格出售,它在欧洲挽救了超过1.2亿份餐食。而在亚洲,新加坡滨海湾金沙酒店2023年推出的"10新币奢华盲盒",首次将这种模式引入高端餐饮场景。常州这家酒店的尝试,标志着中国五星级酒店正式加入全球反食物浪费运动。

这种模式的商业逻辑极具颠覆性。传统酒店自助餐的浪费率普遍在15%-20%之间,按该酒店日均接待200位客人计算,仅食材浪费就达万元级别。而"剩菜盲盒"通过预售制精准控制余量,将浪费率降至5%以下。更微妙的是,20元的定价策略——既高于员工餐成本(约8元/份),又远低于市场价,形成了独特的"环保溢价"。

二、银发族与Z世代的奇妙交汇:剩食消费的双重驱动力

取餐队伍中,62岁的唐阿姨和25岁的博主"小酒窝1107"并肩而立,构成了"剩菜盲盒"最典型的用户画像。年轻人在社交媒体预约,老年人现场取餐,这种代际协作背后是两种截然不同的消费动机。

对Z世代而言,"环保价值"才是核心吸引力。小红书数据显示,"剩菜盲盒"相关笔记中,"可持续""零浪费"等关键词出现频率高达78%。而银发族更看重"性价比",蒋大爷的账本记录显示,同样的菜品在普通餐馆至少需要60元。酒店巧妙地将这两种需求融合:年轻人获得社交货币,老年人得到实惠,而酒店则收获了双倍流量。

这种模式也改变了传统自助餐的消费心理。南京大学消费行为实验室的监测发现,购买盲盒的顾客中有43%后续会消费正价自助餐——他们被"尝鲜体验"转化成了潜在高端客户。

三、食品安全与商业伦理的钢丝绳

贴着"最佳赏味期1小时内"标签的餐盒,暴露出剩食经济最敏感的神经。中国消费者协会的警示并非无的放矢:2024年一季度,全国"剩菜盲盒"投诉中,23%涉及食品贮存温度不达标,17%反映未明确标注过敏原。

该酒店采取的"封条制度"堪称行业范本。每个餐盒都标注了分装时间、储存温度及主厨签名,后厨监控画面实时上传至市场监管平台。这种透明化操作的成本不菲——每个盲盒增加3元食安管控费用,但换来了零投诉的记录。

更深层的悖论在于商业动机。深圳某酒店曾因将"79元盲盒"宣传为"原价300元的尊享体验"被处罚,暴露出部分商家借环保之名行营销之实。常州这家酒店经理坦言:"我们确实收获了品牌美誉度,但每月盲盒收入仅6000元,不及一场婚宴利润。"这种诚实反而赢得了消费者信任。

四、从噱头到常态:剩食革命的未来路径

当预约排期延至一个月后,"剩菜盲盒"已超越营销噱头,演变为一种新型消费习惯。但其可持续发展仍面临三重挑战:

首先是规模化困境。每天10份的限量难以实质性减少浪费,杭州某酒店尝试扩大至50份后,出现了黄牛倒卖现象。其次是品质把控,北京某酒店因将刺身纳入盲盒引发食安事件。最重要的是盈利模式创新,上海静安香格里拉正试验"盲盒会员制",将部分收入捐赠给食物银行。

社会学教授周明认为:"真正的革命不在于售卖剩食,而是重构整个餐饮价值链。"法国米其林餐厅已开始根据盲盒预约数动态调整采购量,这种"反向供应链"思维或许才是终极解决方案。

雨中的常州酒店,取餐队伍仍在延长。蒋大爷小心地将餐盒装进保温袋,他并不知道自己正参与着一场价值万亿的全球实验。当高端酒店的金色大门向普通消费者短暂敞开,它揭示的不仅是食物的第二生命,更是一个更具包容性的消费时代的可能性。在这场关于剩食的对话中,每个人都是提问者,也都在用自己的方式作答。