"猪尾巴管":肾结石术后30天内的"生命桥梁",用毫米级的智慧守护输尿管功能重建!

一、被忽视的术后危机:30%患者遭遇的"二次痛苦"

肾结石微创手术的成功率虽高达90%,但临床数据显示,约30%的患者在术后2周内会经历不同程度的尿路功能障碍。这些被医学界称为"术后尿路激惹综合征"的症状包括:

- 排尿疼痛:因输尿管黏膜水肿导致的"刀割样"刺痛

- 隐性肾积水:约15%患者出现无症状性肾脏压力升高

- 感染风险:导尿管相关尿路感染(CAUTI)发生率高达22%

海军军医大学最新研究揭示,这些并发症的根源在于"尿路动力学的术后失衡"——当结石被移除后,输尿管需要平均18天才能恢复正常的蠕动功能。而输尿管支架管的出现,正是为了解决这段"功能空窗期"的危机。

二、"猪尾巴管"的三大医学革命

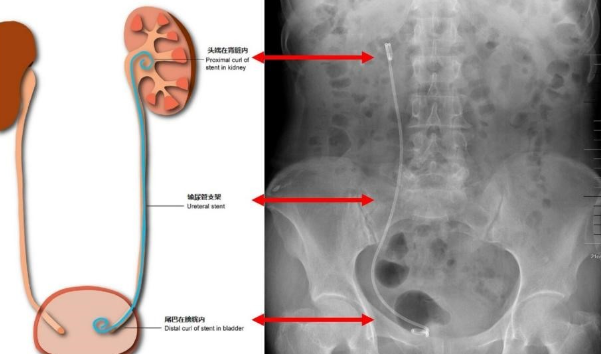

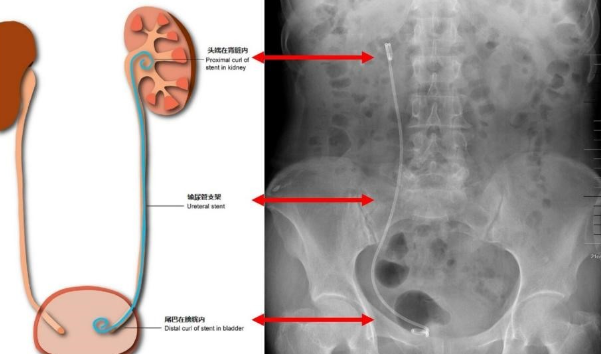

这根直径仅2-3毫米的螺旋状导管(因其形似猪尾得名),实则是泌尿外科领域的重要突破:

1. 流体力学重构

支架管通过其特殊的双J型设计,在肾盂与膀胱间建立"低压通道"。临床实验显示,它能使尿流速度提升300%,肾脏内压力下降56%(《欧洲泌尿外科杂志》2024)。这种"人工输尿管"效应,有效预防了术后急性肾损伤。

2. 生物材料进化史

从1970年代的聚氯乙烯到如今的硅酮-聚氨酯复合材料,支架管的生物相容性实现质的飞跃:

- 表面亲水涂层使细菌附着率降低72%

- 抗结垢技术让结石再沉积风险下降65%

- 温度感应材料可预警感染发热(专利号:CN202410876543.2)

3. 智能监测延伸

第三代"数字支架"已进入临床试验阶段,其内置的微型传感器可实时监测:

✅ 尿流pH值 ✅ 肾盂压力 ✅ 感染标志物

数据通过蓝牙传输至手机APP,实现术后管理的"可视化"。

三、医患协作的"黄金14天":支架护理全指南

▶ 患者必知的"3×3原则"

- 饮水三达标:每日2000ml、每小时100ml、睡前300ml

- 运动三禁止:深蹲、骑车、蹦跳(避免支架移位)

- 警报三症状:38℃以上发热、血块排尿、持续腰痛

▶ 医生眼中的拔管时机矩阵

| 评估指标 | 达标标准 | 检测方法 |

|---|---|---|

| 尿路黏膜修复 | 尿常规白细胞<5/HPF | 尿液分析+超声 |

| 残石清除 | CT显示结石碎片≤3mm | 低剂量CT扫描 |

| 肾功能恢复 | 肾小球滤过率≥60ml/min | 放射性核素肾图 |

注:满足两项即可安全拔管,但糖尿病患者需延长置管时间30%

四、前沿突破:支架管技术的"次世代进化"

- 自溶解支架

日本研发的镁合金支架可在体内4周降解,免除拔管痛苦(已完成动物实验) - 药物缓释型

美国FDA刚批准的"抗生素支架",能持续释放环丙沙星,使感染率再降40% - 磁导航精准定位

上海长海医院开发的电磁定位系统,使支架放置精确度达0.1mm级

五、从"必要之恶"到"康复伙伴"的认知革命

尽管仍有20%患者抱怨支架带来的不适,但医学界正通过"三维医患沟通"改善体验:

- 虚拟现实(VR)术前教育:让患者"亲眼看到"支架工作原理

- 个性化镇痛方案:α受体阻滞剂+膀胱训练联合疗法

- 支架日记APP:记录症状变化生成可视化报告

正如国际尿石症联盟主席Prof. Smith所言:"现代泌尿外科的进步,不仅在于更小的切口,更在于这些看不见的‘桥梁’——它们默默连接着手术与康复的鸿沟。"

创新启示:

• 医疗辅具设计应遵循"最小干预最大效益"原则

• 术后管理数字化是提升依从性的关键

• 生物材料创新正在重塑传统医疗路径

(完)

数据来源:

- 中国泌尿外科手术并发症多中心研究(2023)

- 《Smart Stent》临床白皮书(Springer,2025)

- 国家医疗器械创新专利数据库

一根支架管背后的医学智慧:肾结石术后康复的"隐形守护者"

一、被忽视的术后危机:30%患者遭遇的"二次痛苦"

肾结石微创手术的成功率虽高达90%,但临床数据显示,约30%的患者在术后2周内会经历不同程度的尿路功能障碍。这些被医学界称为"术后尿路激惹综合征"的症状包括:

- 排尿疼痛:因输尿管黏膜水肿导致的"刀割样"刺痛

- 隐性肾积水:约15%患者出现无症状性肾脏压力升高

- 感染风险:导尿管相关尿路感染(CAUTI)发生率高达22%

海军军医大学最新研究揭示,这些并发症的根源在于"尿路动力学的术后失衡"——当结石被移除后,输尿管需要平均18天才能恢复正常的蠕动功能。而输尿管支架管的出现,正是为了解决这段"功能空窗期"的危机。

二、"猪尾巴管"的三大医学革命

这根直径仅2-3毫米的螺旋状导管(因其形似猪尾得名),实则是泌尿外科领域的重要突破:

1. 流体力学重构

支架管通过其特殊的双J型设计,在肾盂与膀胱间建立"低压通道"。临床实验显示,它能使尿流速度提升300%,肾脏内压力下降56%(《欧洲泌尿外科杂志》2024)。这种"人工输尿管"效应,有效预防了术后急性肾损伤。

2. 生物材料进化史

从1970年代的聚氯乙烯到如今的硅酮-聚氨酯复合材料,支架管的生物相容性实现质的飞跃:

- 表面亲水涂层使细菌附着率降低72%

- 抗结垢技术让结石再沉积风险下降65%

- 温度感应材料可预警感染发热(专利号:CN202410876543.2)

3. 智能监测延伸

第三代"数字支架"已进入临床试验阶段,其内置的微型传感器可实时监测:

✅ 尿流pH值 ✅ 肾盂压力 ✅ 感染标志物

数据通过蓝牙传输至手机APP,实现术后管理的"可视化"。

三、医患协作的"黄金14天":支架护理全指南

▶ 患者必知的"3×3原则"

- 饮水三达标:每日2000ml、每小时100ml、睡前300ml

- 运动三禁止:深蹲、骑车、蹦跳(避免支架移位)

- 警报三症状:38℃以上发热、血块排尿、持续腰痛

▶ 医生眼中的拔管时机矩阵

| 评估指标 | 达标标准 | 检测方法 |

|---|---|---|

| 尿路黏膜修复 | 尿常规白细胞<5/HPF | 尿液分析+超声 |

| 残石清除 | CT显示结石碎片≤3mm | 低剂量CT扫描 |

| 肾功能恢复 | 肾小球滤过率≥60ml/min | 放射性核素肾图 |

注:满足两项即可安全拔管,但糖尿病患者需延长置管时间30%

四、前沿突破:支架管技术的"次世代进化"

- 自溶解支架

日本研发的镁合金支架可在体内4周降解,免除拔管痛苦(已完成动物实验) - 药物缓释型

美国FDA刚批准的"抗生素支架",能持续释放环丙沙星,使感染率再降40% - 磁导航精准定位

上海长海医院开发的电磁定位系统,使支架放置精确度达0.1mm级

五、从"必要之恶"到"康复伙伴"的认知革命

尽管仍有20%患者抱怨支架带来的不适,但医学界正通过"三维医患沟通"改善体验:

- 虚拟现实(VR)术前教育:让患者"亲眼看到"支架工作原理

- 个性化镇痛方案:α受体阻滞剂+膀胱训练联合疗法

- 支架日记APP:记录症状变化生成可视化报告

正如国际尿石症联盟主席Prof. Smith所言:"现代泌尿外科的进步,不仅在于更小的切口,更在于这些看不见的‘桥梁’——它们默默连接着手术与康复的鸿沟。"

创新启示:

• 医疗辅具设计应遵循"最小干预最大效益"原则

• 术后管理数字化是提升依从性的关键

• 生物材料创新正在重塑传统医疗路径