1944年9月,史迪威向蒋介石提出诸多不合理要求,罗斯福的电报更以强硬态度施压,令蒋介石认为美国比苏联、日本更坏,这一事件导致中美同盟信任崩塌,成为双方关系转折点。

一、危机导火索:史迪威的“最后通牒”

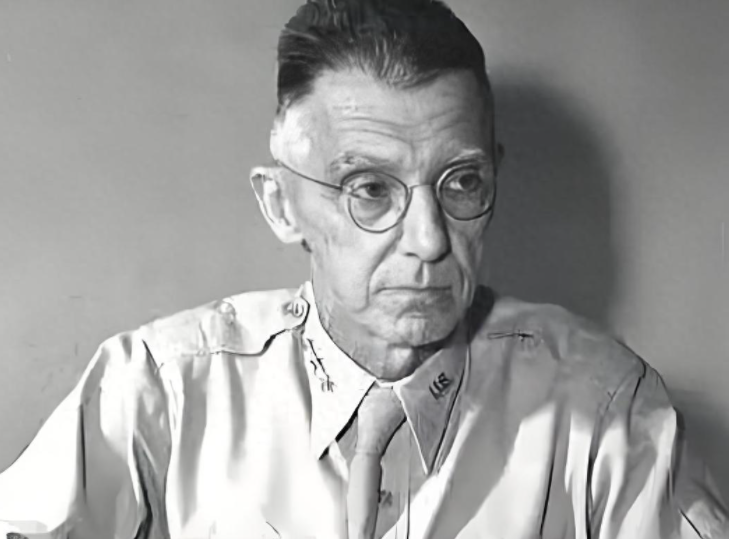

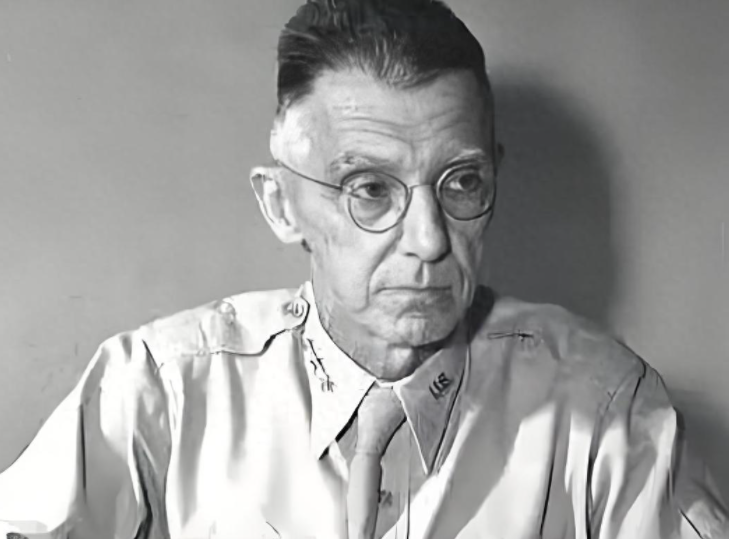

1944年9月16日,宋子文在重庆的一场会议上再次向美国争取租借法案物资支持,却遭遇史迪威的强硬拒绝。这位驻华美军总司令不仅否决了中方请求,更以近乎羞辱的方式抛出“指挥权条件”:要求蒋介石彻底放权,允许其全权调动中国军队,甚至可任免外国军官担任中国职务。更令蒋介石愤怒的是,史迪威竟将中共军队纳入其指挥体系,声称“若不合作,美国将重新评估对华政策”。

这一系列要求背后,是史迪威对蒋介石长期积怨的总爆发。自1942年入华以来,史迪威始终不满蒋介石对日作战的保守态度,认为其“保存实力、坐视盟军牺牲”。而此次租借法案物资的分配争执,更让史迪威将矛盾公开化。他以“中国若不接受条件,将影响战后国际地位”相威胁,彻底激怒了蒋介石。

二、罗斯福的“外交炸弹”:一封电报引发的崩塌

9月19日,蒋介石收到罗斯福亲笔签署的电报。这封被美国官方称为“例行沟通”的信件,实则充满火药味。罗斯福以“中国战局濒临崩溃”为由,严厉批评蒋介石对缅北战场的忽视,并直指其“延搁委任史迪威指挥全权”导致“东部国土沦陷”。电报末尾更以“最后通牒”口吻威胁:“若再拖延,后果将由阁下全权承担。”

这封电报的措辞与语气,彻底击穿了蒋介石的心理防线。他注意到,电报签署日期恰为“九一八事变”十三周年纪念日——这一刻意选择的时间点,被蒋介石视为“伤口撒盐”。他在日记中痛斥:“此电无异于哀的美敦书……不仅侮辱我个人,更压迫我国家。”更令他愤懑的是,美国竟以“援助为筹码”逼迫中国让步,这与日本、苏联的武力威胁相比,“有过之而无不及”。

三、信任崩塌:从合作到对抗的转折点

蒋介石的愤怒不仅源于电报内容,更在于对美国“两面手法”的失望。他回忆起1942年史迪威初到中国时,罗斯福曾承诺“充分尊重中国主权”,而如今却默许史迪威以高压姿态逼宫。这种“说一套做一套”的行为,让蒋介石感到被盟友背叛。

更深层的矛盾在于战略分歧。史迪威主张武装中共军队以对日作战,而蒋介石坚持“攘外必先安内”,担心中共坐大后危及国民党统治。美国高层却将此视为“中国内政问题”,甚至以削减援助施压。这种干涉内政的行径,让蒋介石联想到苏联对中共的支持,认为美国正步其后尘。

四、蒋介石的反击:从隐忍到摊牌

面对双重压力,蒋介石展现出惊人的政治定力。他并未立即发作,而是选择“冷处理”:表面上接受罗斯福电报,暗中却开始布局反击。9月21日,他在日记中写道:“是可忍孰不可忍”,并秘密召集宋子文等人商讨对策。最终,他决定以“撤换史迪威”为突破口,向美国施压。

蒋介石的策略极为高明:他并未直接与罗斯福决裂,而是通过赫尔利转交备忘录,历数史迪威“越权”“侮辱中国将领”等劣迹,将矛盾焦点从中美关系转移到史迪威个人身上。这一举动既保全了美国颜面,又为撤换史迪威争取了舆论支持。

五、历史余波:中美同盟的信任危机

这场风波最终以史迪威被召回告终,但其影响远未结束。蒋介石在日记中写道:“十三年来未受如此之辱……美国已非可靠盟友。”这一事件暴露了中美同盟的内在裂痕:美国试图以“援助换控制”,而中国则坚守主权底线。双方的战略分歧与互不信任,为此后国共内战埋下伏笔。

从更广阔的视角看,1944年的这场危机折射出二战后期国际格局的微妙变化。当轴心国节节败退时,盟友间的利益争夺已悄然展开。蒋介石的愤怒与抗争,不仅是个人尊严的维护,更是中国争取国际平等地位的一次艰难尝试。

【结语】

1944年的“罗斯福电报事件”,是中美关系史上的一道分水岭。它不仅终结了史迪威的在华使命,更让蒋介石彻底认清了美国的真实面目。正如其所言:“美国比苏联更坏”——这种“坏”并非源于武力威胁,而是打着“盟友”旗号的傲慢与干涉。这段历史警示后人:真正的国际合作,必须建立在平等与尊重的基础上,否则终将走向破裂。