"抗战博物馆里的每一件文物,都是民族脊梁的无声见证。"

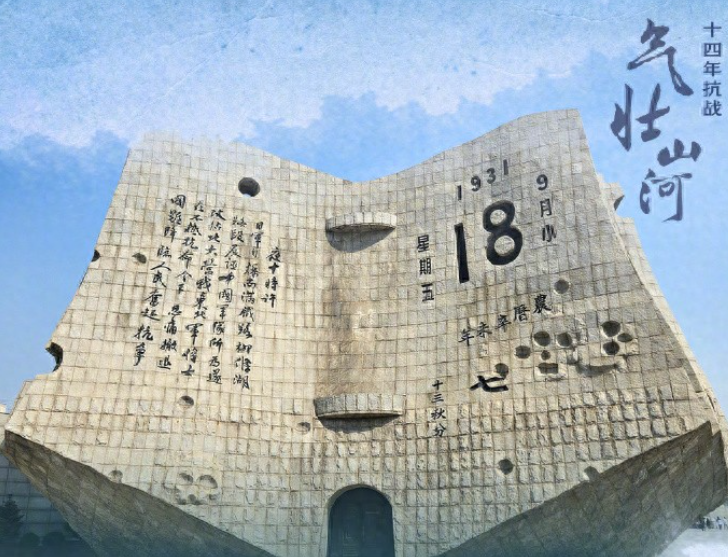

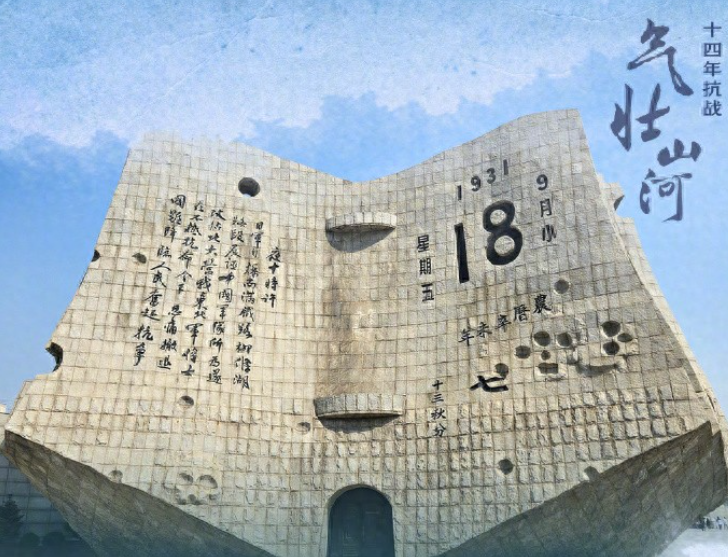

2025年5月18日,国际博物馆日如期而至。这一天,阳光洒在全国各地的抗战博物馆里,玻璃展柜中的文物静静诉说着八十年前那场改变民族命运的战争。从东北雪原的硝烟到滇西战场的血色,从卢沟桥的枪声到南京城的悲鸣,无数可歌可泣的英雄壮歌,始终在中华儿女的心灵深处激荡回响。今天,让我们走进这些博物馆,触摸历史的温度,感受那气壮山河的民族脊梁。

一、文物无言,历史有声

在沈阳“九·一八”历史博物馆,一面斑驳的铜钟悬挂在展厅中央。1931年9月18日,日军的炮火轰开了东北的大门,而这口钟,曾是东北军将士集结的号令。如今,它虽已锈迹斑斑,但每一次撞击,仍能让人听到那个夜晚的悲愤与不屈。

在南京大屠杀遇难同胞纪念馆,一面“哭墙”上镌刻着30万遇难者的姓名。每一个名字背后,都是一段被战争撕裂的人生。纪念馆内陈列的一只小小的童鞋、一封未寄出的家书,无不让人潸然泪下。这些文物不仅是历史的见证,更是对和平的无声呼唤。

在北京中国人民抗日战争纪念馆,一把缴获的日军指挥刀静静躺在展柜中。它的刀刃曾沾染过无数同胞的鲜血,而今天,它成为侵略者罪行的铁证。旁边陈列的,是一把八路军战士使用的大刀,刀身虽已锈蚀,但刀柄上的红绸依然鲜艳,象征着中华儿女的英勇与坚韧。

二、英雄不朽,精神永存

抗战博物馆里,不仅有冰冷的武器和残破的衣物,更有无数英雄的故事。在重庆抗战遗址博物馆,一张泛黄的照片记录了一位年轻飞行员的最后时刻。他叫高志航,是中国空军“四大天王”之一,在淞沪会战中壮烈殉国,年仅30岁。他的日记里写着:“我愿化作一颗流星,哪怕只有一瞬的光亮,也要照亮祖国的天空。”

在滇西抗战纪念馆,一面“中国远征军”的战旗高高悬挂。1944年,十万远征军将士翻越野人山,血战松山,用生命打通了抗战的生命线——滇缅公路。展柜里的一枚锈蚀的子弹壳、一只破损的水壶,都是他们浴血奋战的见证。

在延安革命纪念馆,一盏煤油灯下,毛泽东写下了《论持久战》。这部著作不仅指明了抗战的方向,更凝聚了全民族的信念。展馆里,那盏灯依然亮着,仿佛在告诉后人:黑暗终将过去,光明必将到来。

三、铭记历史,开创未来

抗战博物馆不仅是历史的陈列馆,更是民族精神的课堂。近年来,越来越多的年轻人走进这些博物馆,用脚步丈量历史,用心灵感受先辈的牺牲与奋斗。在社交媒体上,“#抗战博物馆打卡”成为热门话题,许多“00后”写下感言:“我们不是生在和平的年代,而是生在和平的国家。”

2025年,抗战胜利80周年之际,国家文物局启动了“抗战文物数字化保护工程”,利用VR技术让观众“穿越”回历史现场。戴上VR眼镜,人们可以“亲历”卢沟桥的枪声、“目睹”台儿庄的血战、“聆听”延安窑洞里的抗战歌声。科技让历史不再遥远,让记忆更加鲜活。

结语:民族脊梁,永不弯曲

走进抗战博物馆,我们看到的不仅是战争的残酷,更是中华民族的不屈与坚韧。每一件文物,每一段故事,都在告诉我们:今天的和平,是无数先烈用鲜血换来的;今天的繁荣,是无数志士用生命奠基的。

在国际博物馆日这个特殊的日子里,让我们铭记历史,致敬英雄,传承精神。因为,只有铭记过去,才能更好地走向未来;只有守护历史的根脉,才能让民族脊梁永远挺立!