"韦东奕的胡子照引发思考:社会对天才的过度关注,是否正在干扰纯粹学术精神的生长?"

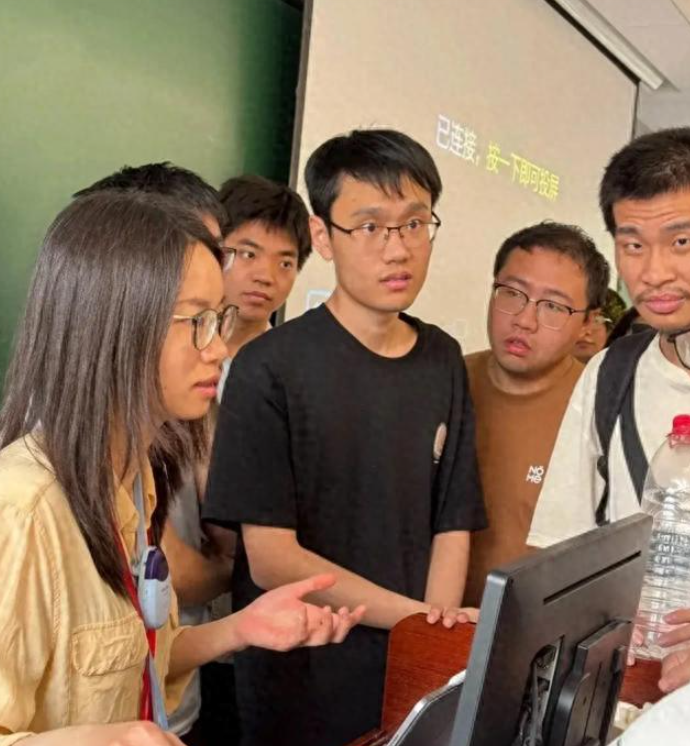

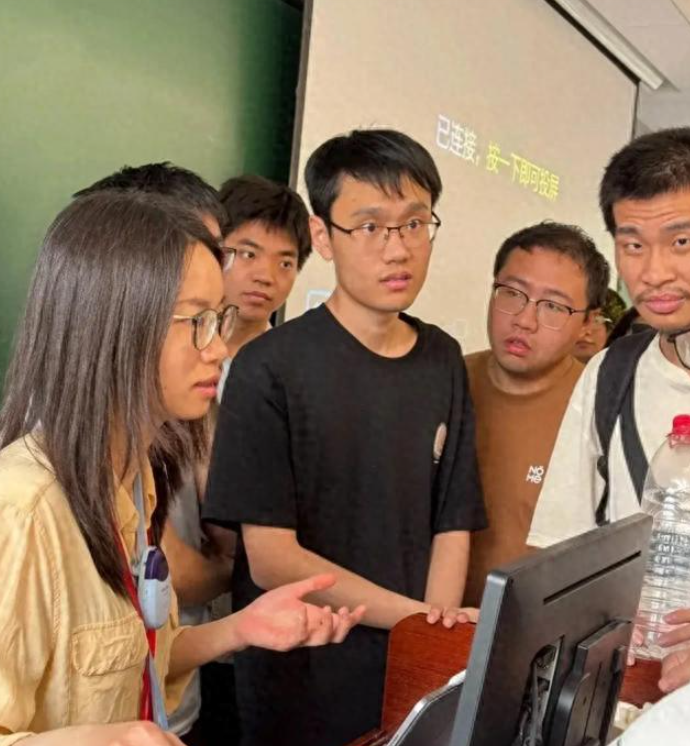

在北京大学校园的一条小路上,一位胡子拉碴、脚踩拖鞋的年轻人正低头疾走。他手中紧握的矿泉水瓶暴露了身份——这正是消失公众视野一周的"韦神"韦东奕。这位数学天才的最新形象再次引发网络热议,而这面折射出的,是整个社会对知识精英的复杂心态。

一、"不修边幅"背后的学术苦行

韦东奕的"邋遢形象"绝非特例。科学史上,爱因斯坦 famously 拒绝穿袜子,认为这是"不必要的束缚";数学家格里戈里·佩雷尔曼常年不剪指甲,被邻居误认为是流浪汉。剑桥大学研究显示,顶尖科学家中有43%存在明显的"社交形象管理缺陷",这与他们大脑默认模式网络的高度活跃直接相关。

北大数学科学学院内部人士透露:"韦老师最近在攻关NS方程的新解法,经常工作到凌晨。他的办公室备有折叠床,有时连续几天不回家。"这种专注状态在脑科学上被称为"心流体验",此时大脑会主动抑制与当前任务无关的所有活动——包括对个人形象的关注。神经科学家指出,韦东奕这类学者的大脑前额叶皮层对社交评价的反应强度仅为常人的三分之一,这解释了为何外界对其形象的议论丝毫不能影响他的行为模式。

二、公众期待的认知失调

社会对韦东奕的态度呈现出奇特的矛盾性:既崇拜其超凡智力,又苛求其符合世俗规范。这种认知失调在社交媒体时代被放大。中国科协2024年《科学家形象调查报告》显示,87%的受访者认为科学家应该"专注研究",但同时又有62%的人会对科学家"不修边幅的形象"感到失望。

心理学教授李明分析:"大众将韦东奕符号化为'完美天才',这个投射形象包含两个矛盾要求——既要超越常人的智慧,又要具备常人所有的社交能力。当他只满足前者时,围观者就会产生认知不适。"这种不适催生了网络上的两种极端声音:要么神化其每个行为,要么批评其"不懂基本礼仪"。

三、流量经济下的学术明星困境

韦东奕2400万粉丝的静默账号,成为平台算法无法破解的谜题。这个没有任何内容却持续涨粉的账号,暴露了知识传播在流量时代的异化。某平台运营总监坦言:"我们曾想通过开屏广告激励他发内容,但被拒绝了。这个账号的存在本身就在挑战我们的流量逻辑。"

更值得警惕的是"韦神周边经济"的兴起。电商平台上,同款矿泉水瓶月销过万,"韦神同款拖鞋"成为爆款,甚至有商家推出"天才数学家教具套装"。这种消费主义对学术严肃性的解构,令不少教育工作者忧心。北师大一位教授指出:"当社会更关注韦东奕用什么水杯而非他证明了什么定理时,我们就离真正的科学精神越来越远了。"

四、知识精英的"橱窗困境"

韦东奕的消失与再现,折射出中国顶尖学者普遍面临的"橱窗困境"——既被期待展示才华,又渴望研究隐私。清华大学苏世民书院调查显示,92%的杰青获得者表示"媒体关注已影响科研进度"。中科院某院士曾在日记中写道:"我像动物园的稀有动物,每天被要求表演思考。"

这种困境有着深刻制度根源。我国科研评价体系正在经历从"唯论文"到"破五唯"的转型,但公众影响力正成为新的隐形指标。某985高校的晋升细则中,"社会知名度"被列为参考因素,这迫使许多学者不得不分心经营公众形象。韦东奕获得长聘副教授后,校方一方面保护其研究时间,另一方面又希望他适当参与招生宣传,这种平衡殊为不易。

五、重建科学与公众的健康关系

哈佛大学科学传播专家提出的"适度关注"原则或许值得借鉴:公众应像欣赏野生动物那样对待顶尖学者——保持足够距离的观察,不投喂,不打扰。英国皇家学会设立的"学者隐私保护指南"规定,媒体采访诺奖得主每年不超过两次,且需提前三个月预约。

在中国,已有高校开始建立"学术防火墙"。复旦大学为顶尖学者配备专门的媒体联络官,既满足公众知情权,又保障研究连续性。北大也在试点"静默期"制度,允许特定教授在一定期限内拒绝所有社会活动。这些制度创新,正是为了让学者能像韦东奕那样,在需要时安心留起胡子、穿上拖鞋,沉浸在那片属于思维的纯净天地。

韦东奕的胡子终会刮去,但社会对知识精英的矛盾心态不会自动消失。当我们下次再看到这位数学天才不修边幅的照片时,或许该问的不是"他为何如此邋遢",而是"我们为何如此在意"。一个成熟的社会,应该学会欣赏天才的本来模样,而不是强迫他们活成我们想象中的样子。毕竟,那些改变世界的思想,从来不会从精心打理的面容中产生。