《巨物之城》开创国内机器人戏剧先河:8台机器人演员挑战传统表演边界,以"技术拟家庭"叙事重构人机伦理,展现演艺与科技融合的"上海模式"。

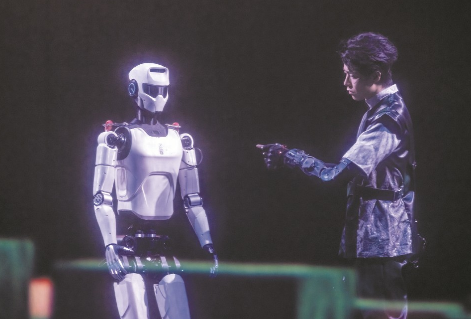

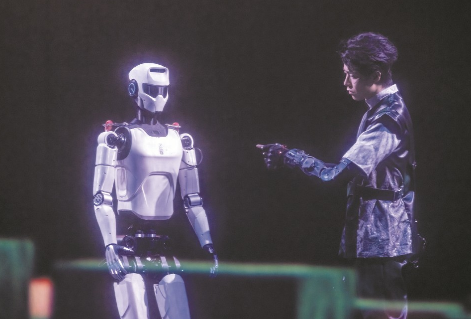

2025年7月,上海中国大戏院的舞台上,一台双足机器人卓益得X02踉跄着拥抱人类演员,金属关节发出细微的嗡鸣。这个被观众称为“最科幻戏剧瞬间”的画面,来自国内首部机器人戏剧《巨物之城》——这部由上海戏剧学院与科技团队联合打造的实验性作品,不仅颠覆了传统戏剧的表演范式,更引发了关于“人机共生”的艺术哲学思考。

一、技术突围:从实验室到舞台的“破圈”挑战

《巨物之城》的创排过程堪称一场硬核科技与柔性艺术的碰撞。8台参演机器人中,既有能完成AI表情模仿的人形机器人,也有全球首款具备全向移动能力的舞台定制机型。但将这些前沿设备转化为“演员”,团队遭遇了意想不到的困难:

- 编程困境:单个抬手动作需30分钟编程调试,全剧代码量超20万行;

- 硬件局限:双足机器人因重心偏移屡次跌倒,最终通过降低步幅实现稳定;

- 人机配合:导演戴炜反向模仿机器人动作,为人类演员提供表演参照。

上海理工大学机器智能研究院的工程师透露,剧场环境比实验室复杂十倍:灯光干扰传感器、舞台木质地板影响轮式机器人抓地力,甚至观众的手机信号都可能造成指令延迟。这种“技术压力测试”恰恰暴露出服务型机器人在真实场景中的适应瓶颈。

二、表演革命:当代码成为新“表演体系”

与传统戏剧不同,《巨物之城》的表演呈现出三重维度:

- 机械表演学:通过调整伺服电机转速,让机器人动作呈现“拟人化顿挫”;

- 情感编码:用LED屏模拟面部表情,以色彩心理学原理传递情绪(如蓝色表忧郁);

- 即时交互:观众掌声触发预设程序,机器人即兴完成谢幕舞蹈。

这种创新让中央戏剧学院表演系主任郝戎感慨:“我们正在见证斯坦尼斯拉夫斯基体系之后的又一次表演革命。”剧中“机器人打麻将”的名场面,实则是通过强化学习算法模拟人类博弈思维,其决策过程被可视化投射在舞台背景上。

三、叙事重构:科技伦理的家庭寓言

《巨物之城》的剧本跳出了科幻题材常见的技术恐慌,讲述赛博改造人阿泰通过机器人伙伴寻找记忆的故事。其叙事创新体现在:

- 物性叙事:机械臂的笨拙拥抱成为亲情隐喻;

- 声景设计:电子合成音演唱童谣,解构“人性”定义;

- 空间政治:机器人占据舞台中心,人类反被边缘化。

中国艺术研究院研究员宋宝珍指出,该剧通过“技术拟家庭”的设定,探讨了后人类时代的伦理困境——当T-758机器人说出“我是你最好的朋友”时,其背后是柏拉图《会饮篇》关于爱欲本质的当代回应。

四、产业启示:演艺科技的“上海模式”

《巨物之城》的成功实践,为演艺与科技融合提供了可复制的路径:

- 产学研闭环:上戏提供艺术创意,高校实验室攻克技术难点,企业完成产品转化;

- 双导师制:每台机器人配备技术员与戏剧导演共同指导;

- 观众共建:演出后举办机器人“见面会”,收集体验反馈优化算法。

这种模式已初见成效:四足机器狗的导航系统经剧场考验后,精度提升40%;而人形机器人的摔倒数据,则为下一代防跌倒算法提供了关键参数。

五、未来剧场:当机器人成为表演主体

尽管当前机器人表演仍处于“科技秀”阶段,但《巨物之城》已展现出更远的可能性:

- 表演民主化:行动不便者可通过操控机器人实现舞台梦;

- 跨物种创作:AI生成剧本+机器人表演+人类导演的协作模式;

- 沉浸式进化:结合脑机接口技术,实现观众意念驱动剧情走向。

正如导演戴炜所言:“我们让机器人‘老去’,是想提醒人们——技术不应追求完美拟人,而应成为情感的新载体。”当谢幕时孩子们争相与机器人合影,或许未来戏剧的雏形已在此刻显现。这场实验证明,戏剧舞台可以不仅是人类的独角戏,更将成为检验科技进步的人文实验室。在金属与代码的交响中,我们正重新定义何为表演,又何以为人。