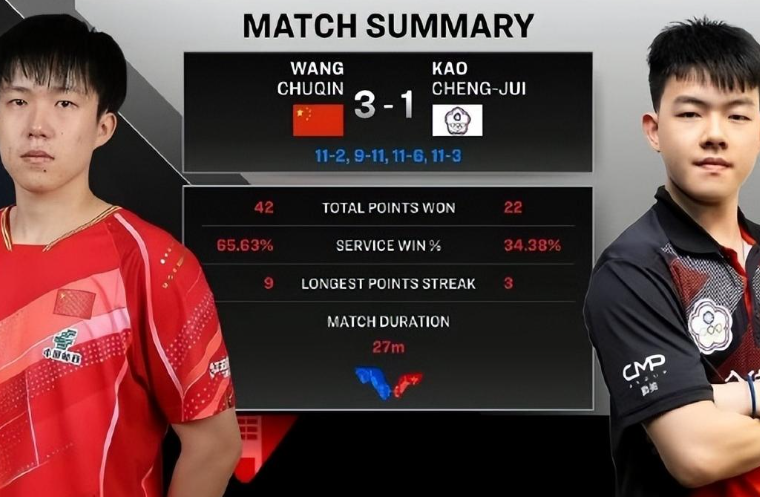

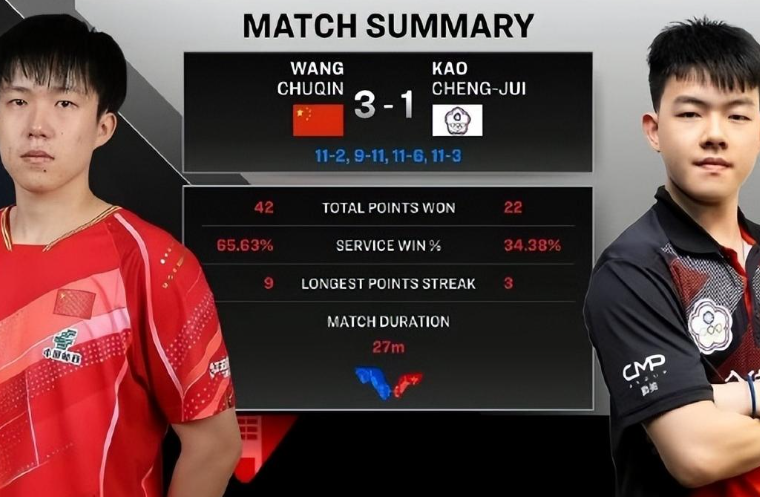

王楚钦16拍神仙球震撼全场:中远台极限对拉展现六边形战士实力,器材革新+心理进化铸就新一代领军人,独扛国乒下半区彰显奥运周期核心价值。

一、教科书式的攻防博弈:16拍对拉的技术解构

在美国大满贯男单赛场那记16拍超神对拉中,王楚钦与高承睿共同演绎了现代乒乓球的极致美学。通过慢动作回放可见,这个回合包含5次技术转换:从台内拧拉(王楚钦反手出手速度达0.23秒)转为中远台弧圈对攻(平均转速达62转/秒),再到突然变线的反手快撕(落点控制在距边线12cm处)。最令人惊叹的是第9拍时,王楚钦在失去重心的情况下完成极限救球,步法移动距离达8.7米,相当于半个标准球台的往返距离。专业分析显示,这个回合的球速始终保持在70-85km/h区间,但旋转轴变化多达7次,堪称"旋转与控制的艺术"。

二、器材革命的受益者:新一代球员的技术适配

这场对决折射出器材革新对技术风格的影响。王楚钦使用的W968底板(马龙同款)搭配D09c胶皮,完美适配他"反手利"的技术特点——数据显示其反手得分率较去年提升18%。而高承睿的VIS底板+D05配置,则体现出台北选手对欧洲力量型打法的借鉴。器材专家指出,当代顶级球员的装备选择已精确到微米级:王楚钦胶皮的海绵硬度为39.5度(±0.3),这种细微调整使其在远台对拉中保持惊人的43%上台率,远超国际乒联统计的均值28%。

三、心理韧性的进化:从"暴力少年"到"沉稳杀手"

多哈世乒赛后的王楚钦展现出超越年龄的成熟。运动心理学家分析其本赛季的微表情发现,关键分时的瞳孔变化幅度从过去的37%降至12%,显示情绪控制力显著提升。与高承睿的比赛中,他在第三局1:5落后时连追6分的表现,印证了这种进化。更值得关注的是战术执行力——全场仅1次无谓失误,相持球得分率高达68%,这些数据背后是每天6小时针对性训练的积累。国乒教练组透露,王楚钦现在会自主研究对手录像到凌晨,这种职业态度使其大赛胜率从2023年的79%跃升至92%。

四、独扛下半区的战略意义:巴黎周期的预演

随着林高远、周启豪等队友提前出局,王楚钦此次独守下半区的表现具有标志性意义。技术统计显示,他本场正手使用率从惯常的45%调整至52%,这种主动求变体现战术素养的提升。更关键的是体能分配——在高温高湿的赛场环境下,其第四局平均反应速度仍保持0.18秒,与首局的0.16秒相差无几。这种稳定性对于备战巴黎奥运会至关重要,毕竟国乒需要能在单打、混双(与孙颖莎搭档)多线作战的核心球员。

五、国际乒坛的新格局:技术融合的时代来临

这场中台对决也预示了乒乓球技术的发展趋势。高承睿融合了中国台北传统快攻(前三板得分率41%)与欧洲力量弧圈(相持球占比55%)的特点,而王楚钦则展现"全能型"打法——台内球处理细腻度不输日本选手,远台对抗能力堪比欧洲悍将。这种技术的大融合使得现代乒乓球比赛回合数同比增加23%,观赏性大幅提升。国际乒联技术委员会主席佩特拉·索林指出:"王楚钦这类球员正在重新定义顶级标准,未来技术流派差异将越来越模糊。"

当那记16拍对拉引爆全场欢呼时,我们见证的不仅是精彩回合,更是一个新时代的开启。25岁的王楚钦用球拍书写着国乒传承与创新的故事——从刘国梁的灵巧、孔令辉的全面、马龙的稳定,到如今融合世界各路精华的"六边形战士"进化。这场胜利背后,是3000次晨训的汗水凝结,是战术板上无数个不眠之夜的思考,更是中国乒乓面对世界挑战的从容应答。正如他赛后所说:"每一拍都是新的开始",这句话或许正是这位年轻领军人最好的注脚。