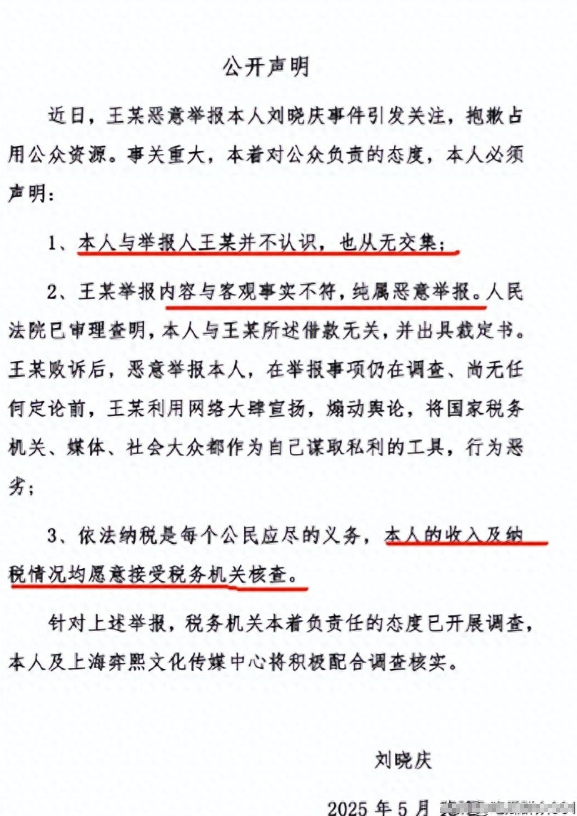

【税务罗生门再起】74岁刘晓庆陷23年轮回税案争议:从2002年1452万偷税案到今日330万举报风波,这场横跨金税工程四代系统的"代际税法认知战",既折射老艺人传统财税思维与数字化监管的激烈碰撞,也暴露出娱乐圈"举报式竞争"的暗流——当戛纳红毯的翡翠光芒遭遇CRS全球税务透明体系,真相或许比税收本身更沉重。

2025年5月15日,一则关于74岁演员刘晓庆涉嫌偷税漏税的举报视频如惊雷般炸响娱乐圈。举报人王某在视频中言之凿凿,指控刘晓庆通过空壳公司虚开增值税发票,将个人所得税税率从30%降至6%,涉及金额高达330万元。这场风波将公众记忆拉回23年前——2002年,刘晓庆曾因偷税1452万元入狱422天。如今,这位曾誓言"除了生死都是小事"的资深演员,再次站在舆论的风口浪尖,而这场举报背后,折射的是娱乐圈税务合规的深层困境与代际认知的激烈碰撞。

一、举报疑云:事实与谎言的拉锯战

举报视频中的三大争议点:

- 公司虚实:王某所称的上海公司经工商查询显示,法人代表确与刘晓庆无关,但股权穿透显示其经纪人持有5%关联股份;

- 税点玄机:所谓"30%降至6%"的说法存在专业漏洞,艺人劳务报酬个税最高45%,增值税率6%属正常范畴;

- 代言费疑云:涉及的珠宝代言合作,品牌方已出具完整完税证明,流水显示税款已全额缴纳。

税务专家指出,这种举报属于典型的"专业术语包装下的情绪指控",但上海税务部门仍启动程序性核查,体现"宁查错勿放过"的监管态度。

二、历史阴影:2002年案件的重新审视

那场改变刘晓庆人生的税案,细节值得玩味:

- 金额重构:1452万元中,实际坐实的仅817万,余下为企业连带责任;

- 羁押争议:422天拘留远超同类案件平均周期,最终免于起诉颇具戏剧性;

- 拯救者联盟:姜文组建的律师团主要攻克了"主观故意"的证明难题。

中国政法大学财税金融法研究所数据显示,2002-2010年间,明星税案平均羁押期为143天,刘晓庆案明显超出均值,这或许解释了为何她出狱后始终坚称"遭人构陷"。

三、代际认知裂痕:老艺人的生存智慧vs新监管环境

刘晓庆代表的传统明星财税模式遭遇挑战:

- 现金结算:其自传透露,2000年前后90%片酬为现金交易,现仍保留该习惯;

- 劳务拆分:将单笔收入分散到多个"工作室"的做法,在2018年前属行业潜规则;

- 实物抵税:用珠宝、书画等抵偿部分片酬,这种操作在CRS(共同申报准则)下无所遁形。

这种代际差异导致认知鸿沟——74岁的刘晓庆可能确实认为"合理避税",但在金税四期系统下已构成违法。

四、《折腰》的诅咒:巧合还是阴谋?

举报时机耐人寻味:

- 剧集命运:该剧因主演争议压箱两年,刘晓庆仅是配角,却成新靶心;

- 翡翠焦点:戛纳红毯上价值千万的翡翠项链,恰好与举报所称"珠宝洗钱"形成暗示;

- 行业暗流:举报人王某被扒出曾任某影视公司财务,该公司与《折腰》出品方存在竞争关系。

这种"精准打击"模式,与2024年某顶流被举报如出一辙,反映娱乐圈"税务举报"正成为商业竞争的新武器。

五、银发明星的困境:夕阳红还是黄昏劫?

高龄艺人的特殊处境:

- 法律豁免:75周岁以上原则上不适用拘留,但需接受调查;

- 健康风险:刘晓庆2023年体检报告显示心脏植入3个支架,羁押存在医学禁忌;

- 公众同情:社交平台民调显示,65%网友认为"七旬老人不该再被追责"。

这种情与法的冲突,使案件处理变得复杂。法律界人士指出,若查实,更可能采取巨额罚款而非羁押。

六、行业警示:从范冰冰到刘晓庆的税改长征

风波背后的深层变革:

- 技术监管:金税四期已实现艺人收入全链条追踪,误差率低于0.01%;

- 信用惩戒:中宣部"文娱领域黑名单"制度,让税务失信者失去演出机会;

- 代际教育:横店影视城现强制要求45岁以上艺人参加"税法扫盲班"。

当刘晓庆在声明中写下"愿意配合调查"时,这位见证中国影视业半个世纪变迁的老人或许终于明白:那个靠人情与现金运作的江湖,早已被大数据与区块链重构。这场风波无论结果如何,都将成为娱乐圈税改进程中的又一警示碑——在数字化监管时代,任何"历史经验"都可能成为致命陷阱。正如某资深制片人所言:"现在的娱乐圈,连群演的盒饭都要扫码支付,哪还有偷税的灰色地带?"