汉魏洛阳故城遗址博物馆以1300件文物解码千年帝都营建智慧,从铜驼街中轴线到太极殿木构技艺,立体展现"建中立极"的中华文明空间政治学。

当阳光穿透汉魏洛阳故城遗址博物馆的穹顶,洒在那方按1:800比例复原的铜驼街模型上时,时间仿佛回到了公元5世纪。这座刚刚开放的博物馆,不仅陈列着1300余件珍贵文物,更隐藏着中国古代都城规划的终极密码——"建中立极"的营国思想如何塑造了中华文明的时空格局。

一、铜驼街:世界最早的城市中轴线

在博物馆中央展厅,那条长达12米的铜驼街立体模型令人震撼。考古数据显示,这条东汉时期修建的南北干道,宽度达到41米,相当于现代八车道标准。更惊人的是其精确度——经GPS测量,铜驼街与子午线夹角仅偏差0.5度,这种对"正南正北"的执着,体现了"王者必居天下之中"的政治宇宙观。

三维动画还原了这条"古代长安街"的盛况:西域商人牵着骆驼走过太学门前,波斯使节的车驾与鲜卑贵族的马队在此交汇。铜驼街两侧出土的拜占庭金币、萨珊玻璃器,印证着这里作为丝绸之路东方起点的国际地位。正如展板所示,这条建成于1900年前的中轴线,比巴黎香榭丽舍大街早15个世纪定义了"都城气象"。

二、太极殿:木构建筑的巅峰之作

在"中"主题展厅,那座按1:50复原的太极殿木构模型揭示了古代工匠的智慧。通过激光扫描残存柱础,专家发现这座北魏皇家正殿的面阔达60米,进深30米,其"副阶周匝"的构造(外围加一圈回廊)使视觉体量倍增。榫卯节点处的应力分析显示,这种结构能抵御8级地震——正是它成就了"洛阳宫殿魏阙雄"的史诗级营造。

互动展区里,游客可以虚拟"拆解"大殿的斗拱结构。当层层叠叠的栱、昂如积木般分解时,人们才惊觉:这个没有一颗钉子的建筑体系,竟能支撑起12米高的重檐庑殿顶。日本京都大学教授佐藤孝之在观摩后感叹:"相比罗马万神殿的混凝土,中国木构展现的是另一种工程哲学——柔韧中的永恒。"

三、刑徒砖:帝国工程的黑暗注脚

地下一层的特展区,陈列着1972年出土的83块东汉刑徒砖。这些刻有"南阳完城旦张广""左校髡钳李次"等字样的砖块,揭示了都城建设的残酷代价。红外线扫描显示,砖文笔划深处残留着血迹与指纹,现代DNA检测更发现这些刑徒多患有严重的铅中毒与脊椎变形。

策展人用光影技术营造出强烈对比:一侧是宏伟的都城复原图,另一侧则是虚拟还原的采石场场景。当参观者看到刑徒们拖着铁链搬运石材的画面,方能理解杜牧"洛阳宫殿郁嵯峨,千官毕力兴土木"背后的血泪史。这种不避黑暗面的展示,让辉煌文明有了人性的温度。

四、瓦当矩阵:民族融合的物证链

在"合"主题展厅,200余枚不同时期的瓦当组成震撼的矩阵。从东汉的"四神"瓦当,到北魏的"莲花化生"纹样,再到北齐的胡人舞蹈图案,这些屋顶构件如同民族融合的DNA序列。材料学分析显示,5世纪后的瓦当黏土中突然出现了高比例的镁元素——这正是鲜卑族带入中原的制陶工艺特征。

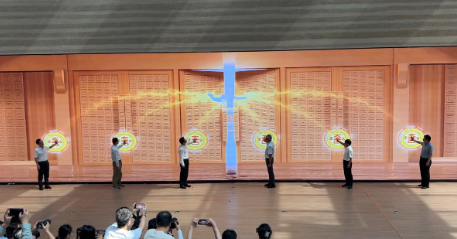

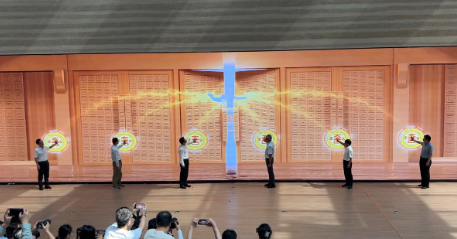

增强现实技术让这些静默的陶片"开口说话":扫描任一枚瓦当,屏幕就会展示其纹样的跨文化演变。比如青龙纹如何吸收草原艺术的卷草纹,佛陀八宝如何与中原云纹结合。这种微观层面的文化杂交,正是魏晋南北朝"胡汉交融"的生动写照。

五、水运仪象:天文都城的时空密码

最令人惊叹的当属复原的北魏水运仪象台。这个结合了天文钟与都城的复合模型,揭示了古人如何用建筑模拟宇宙。当游客转动浑天仪,地面投影的铜驼街就会对应不同的星宿方位——冬至日太阳恰从阊阖门方向升起,印证了《洛阳伽蓝记》"门阙天象"的记载。

英国剑桥大学李约瑟研究所的测评显示,该仪器通过水力驱动的报时系统,每日误差不超过3分钟。这种将政治中心与天文历法精准对应的营造理念,比欧洲类似尝试早了一千年。正如策展人所说:"汉魏洛阳不是建在地上的城市,而是刻在大地上的天文仪。"

站在博物馆顶层的观景平台,俯瞰不远处真实的古城遗址,游客手中的智能导览器会自动标识出残垣断壁曾经的模样。这种虚实交织的体验,让沉睡1600年的帝都重新苏醒——它不仅讲述着过去的辉煌,更启示着未来:真正的文明传承,从来不是简单的复古,而是对"何以中国"的持续追问。