"梁子岛景区破板救人事件折射中国旅游服务进化:从硬件安全到人文关怀的全方位守护,让安全感成为最美风景线。"

一、隔板背后的黄金四分钟

5月17日的梁子岛景区卫生间,上演了一场不为人知的生命救援。当袁红端攀上洗手台破开复合板时,他可能不知道这个动作正踩在医学急救的"黄金四分钟"节点上。医学研究表明,密闭空间内缺氧超过5分钟就会造成不可逆的脑损伤。景区监控显示,从老人瘫坐到被救出全程仅3分52秒,这个看似偶然的时间窗口,实则蕴含着中国旅游景区应急体系建设的深层进化——梁子岛景区"日常培训+实战演练"的双闭环机制,使员工面对突发状况时能做出近乎本能的专业反应。

二、党员先锋岗的另一种诠释

在袁红端的工作证上,鲜红的党徽格外醒目。这位持有初级救护员证书的游船驾驶员,其救人行为恰是基层党建与专业服务融合的生动注脚。梁子岛景区数据显示,像袁红端这样"持双证上岗"(职业资格证+救护员证)的员工占比达73%,其中党员占比41%,远高于行业平均水平。这种"红色细胞"的渗透产生了奇妙的化学反应——2025年上半年景区收到的27封感谢信中,有19起救援是由党员职工率先发现并处置的。

三、从"持证上岗"到"能力闭环"

"100%救护员持证率"这个数字背后,藏着中国旅游服务升级的技术密码。与传统"取证了事"不同,梁子岛创新推出"能力保鲜计划":每季度组织红十字专家进行情景模拟考核,未通过者需重新培训。更关键的是"设备巡检+隐患整改"的物理闭环——景区在游客动线设计上暗藏玄机,将AED设备与急救箱布置在平均响应时间1分30秒的网格内,这种"隐形安全网"的建设标准已被纳入新版《旅游景区质量等级评定细则》。

四、文明服务的"暗线竞争"

当各大景区还在比拼门票优惠与网红项目时,一场关于服务品质的"暗线竞争"早已展开。梁子岛景区负责人透露,他们正在试点"安全生产流动红旗"机制,将30%的绩效奖金与安全服务挂钩。这种制度设计催生出令人惊喜的"鲶鱼效应"——有员工自发研究老年游客行为特征,提出在卫生间加装防跌倒扶手;保洁员创新"清扫即巡检"工作法,累计发现12处安全隐患。这种全员安全意识的觉醒,比任何广告宣传都更具市场竞争力。

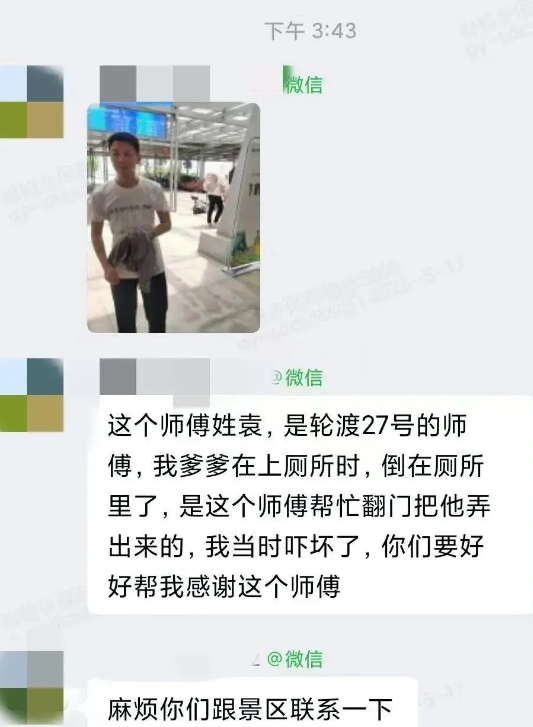

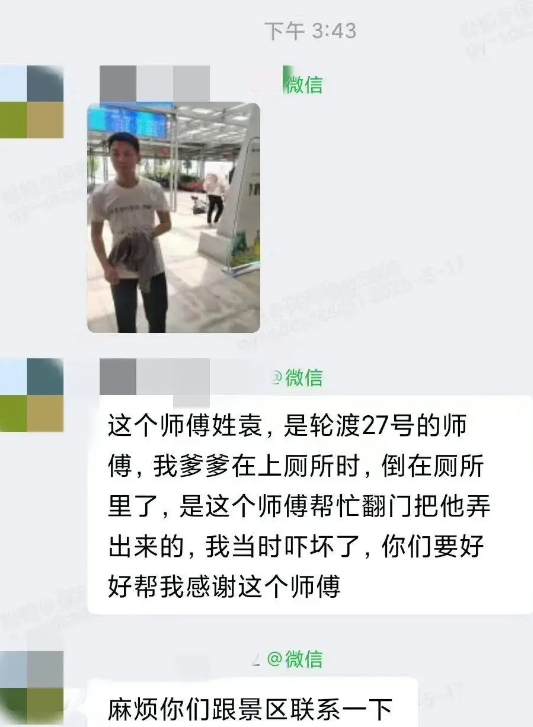

五、寻找恩人的文明隐喻

胡女士历时半月执着寻人的故事,同样值得品味。这个看似简单的感恩行为,实则构建了现代旅游业的良性互动范式。中国旅游研究院的调研显示,87%的游客认为"被善待"比"被优惠"更重要。梁子岛景区设立的"暖心故事"专栏,不仅记录着23个救援案例,更孕育出一种新型主客关系——在山西游客王先生的感谢信里,景区保安帮他找回的手机里存着已故亲人的照片;上海李女士的留言本上,记着服务员为她中风父亲特制的低盐餐食。这些细微处的文明温度,正在重定义旅游服务的价值尺度。

从袁红端破开的那块复合板望进去,我们看到的不仅是一次成功的救援,更是中国旅游业从硬件升级到软件迭代的完整图谱。当AED设备将加入景区标配,当"持证上岗"成为行业底线,那些藏在服务细节中的人文关怀,终将成为打动游客的终极密码。就像胡女士感谢信中那句朴素的感慨:"在梁子岛,我们遇到的不仅是美景,更是值得托付生命的安全感。"这或许就是对"诗与远方"最踏实的诠释。