北京女生遭同居男友暴力致残案暴露反家暴实施困境:司法程序拖延、伤情认定模糊与社会支持缺位形成维权壁垒。

北京女孩小玲的遭遇撕开了亲密关系暴力的残酷面纱。2023年至2024年间,同居男友杨某两次施暴致其双手功能性损伤、髋臼盂唇撕裂,最终只能依靠轮椅生活。那句"残了就只能跟着我"的威胁,不仅是对个体的身心摧残,更暴露出反家暴法律实施中的系统性漏洞。这起案件折射出的,是亲密关系暴力受害者面临的司法救济困境与社会支持缺失。

一、暴力升级的轨迹:从情感操控到身体摧残

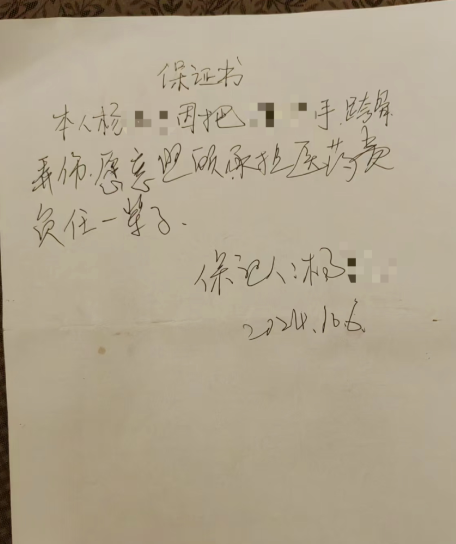

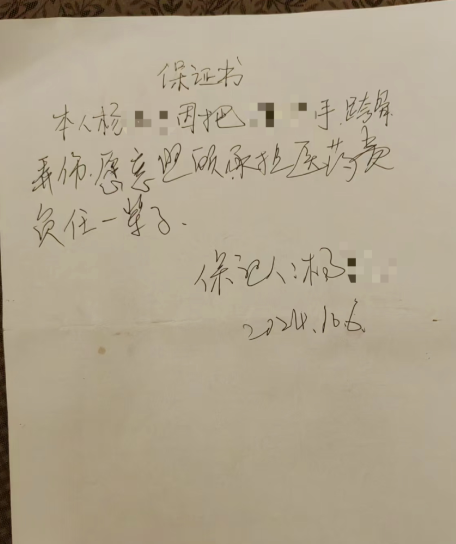

小玲与杨某的关系发展轨迹堪称"情感操控"的教科书案例。相识初期,杨某通过24小时视频报备、照顾生病等"爱情轰炸"手段迅速建立信任;同居后,逐步暴露控制欲,包括要求房产加名、擅自安排婚纱拍摄等;最终在受害者试图恢复健康自主权(手术)时,暴力相向。这种"甜蜜—控制—暴力"的三段式演进,是心理学家兰迪·班克罗夫特在《他为什么这么做》中描述的典型施暴者行为模式。

更值得警惕的是暴力背后的经济动机。杨某要求小玲房产加名、提出未来购房写其子名字等行为,表明施暴者试图通过暴力建立经济依附关系。北京市妇联2024年数据显示,亲密关系暴力案件中涉及经济控制的占比达63%,而像小玲这样拥有独立财产的受害者,往往因害怕财产被侵占而更易成为攻击目标。

二、司法救济的"三重门"困境

小玲的维权之路遭遇了司法系统的结构性障碍。首先是伤情鉴定困局——警方委托的民营机构以"时间过久"拒鉴,而具备资质的北京法大司法鉴定所又未收到委托书。这种程序拖延导致关键证据流失,据中国政法大学实证研究,家庭暴力案件伤情鉴定每延迟一个月,证据效力下降27%。

其次是管辖争议的泥潭。尽管小玲提供了北京的电影票等证据,警方仍以施暴者声称"案发地在重庆"为由延缓推进。这种"踢皮球"现象在跨地区亲密关系暴力案件中尤为常见,最高法2024年工作报告显示,管辖权争议导致的家暴案件撤诉率达18.3%。

最后是刑事立案的证明困境。由于我国《反家庭暴力法》与《刑法》的衔接存在空白,像小玲这样的同居暴力案件,往往需要达到轻伤标准才能启动刑事程序。而复杂区域疼痛综合征等创伤后遗症,在现行《人体损伤程度鉴定标准》中难以对应具体条款,形成"医学有诊断、法律无认定"的尴尬局面。

三、社会支持系统的集体失灵

案件曝光前,小玲曾向多个救助渠道求助却收效甚微。海淀区妇联表示可调解但施暴者拒不到场;派出所坚称"流程没问题"却十个月未取得实质进展;社会组织因案件进入司法程序而无法介入。这种"九龙治水"式的救助体系,使受害者陷入制度性孤立。

北京为平妇女权益机构的监测报告显示,2024年北京亲密关系暴力案件中,仅31.2%的受害者成功获得人身安全保护令,而像小玲这样未缔结婚姻关系的受害者,申请成功率更低至12.7%。社会支持系统的失灵,迫使许多受害者像小玲一样,只能通过信访、媒体曝光等非常规途径维权。

四、制度破局的路径探索

改变现状需要系统性改革。立法层面应推动《反家庭暴力法》修订,将"同居暴力"明确纳入法律定义,并建立与《刑法》的衔接机制。目前已有代表提议增设"亲密关系暴力罪",以解决轻微伤情下的刑事责任认定问题。

司法实践需优化证据规则。上海市高级人民法院2025年试行的"家庭暴力案件证据认定指引"值得推广,该指引明确创伤后遗症的心理评估报告、康复治疗记录等均可作为证据,并降低受害者的举证负担。

更重要的是建立多部门联动机制。广东省2024年推出的"家暴警情首接责任制"要求首个接警单位负责到底,避免推诿;北京市朝阳区试点的"反家暴服务中心"整合公安、司法、医疗、社工等资源,为受害者提供一站式服务。这些创新实践为破解制度困境提供了可行方案。

小玲的轮椅不仅承载着个体的伤痛,更映射出整个社会应对亲密关系暴力的短板。当施暴者可以逍遥法外,当受害者求助无门,我们距离真正的性别平等还有很长的路要走。此案警示我们:预防和制止暴力,不能仅靠受害者的勇敢,更需要制度的完善与社会的觉醒。唯有构建起有效的法律屏障和社会支持网络,才能避免更多"花轿变轮椅"的悲剧重演。