梓渝事件:从流量狂欢到道德审视,偶像工业正在经历价值体系的重构与净化。

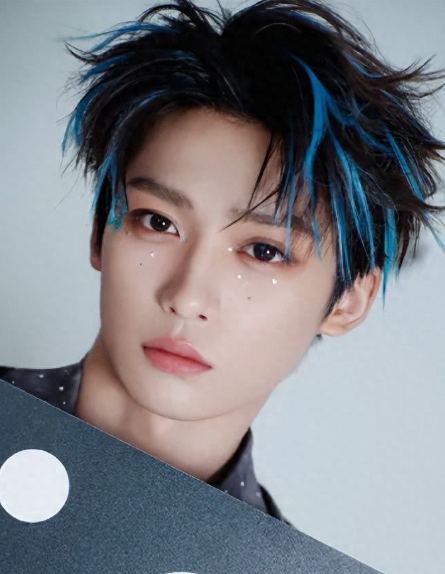

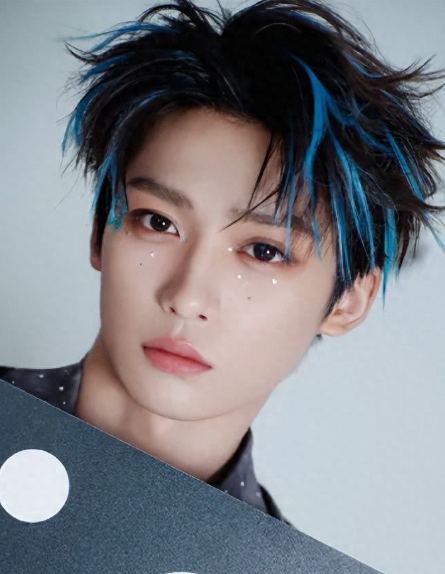

当北大女网红"奶黄包"在社交媒体晒出与演员梓渝的暧昧聊天记录时,这场始于私人情感的纠纷已演变为一场关于偶像伦理的公共讨论。从"环大陆双男主"爆红到接连被两位女性指控劈腿,梓渝事件犹如一面多棱镜,折射出流量时代艺人私德与公共形象的深刻矛盾。在这场风波中,掉粉20万只是表象,更深层的是年轻一代对"偶像"定义的重新审视——当道德底线成为粉丝经济的硬通货,娱乐圈的生存法则正在经历价值重构。

一、从"人设崩塌"到"系统性失格"

梓渝的案例绝非简单的"人设崩塌"。前女友指控其恋爱期间劈腿经纪人,北大网红揭露其"来者不拒"的混乱私生活,这些爆料形成证据链,指向的是艺人品行的系统性危机。更值得警惕的是其回应策略——将问题归咎于"不成熟"而非直面劈腿指控,这种避重就轻的危机公关,恰是当前娱乐圈"道歉模板化"的典型病症。中国演出行业协会的调研显示,2024年涉及艺人私德问题的公开声明中,87%采用"成长反思"话术,但仅12%具体回应核心指控。

这种处理方式背后是流量逻辑的扭曲:经纪团队往往计算"掉粉止损点",认为只要保住核心粉丝群就能东山再起。但Z世代粉丝的价值观正在进化——艺恩数据显示,2025年18-24岁追星群体中,将"道德品行"列为首要关注因素的占比达63%,较2020年提升27个百分点。梓渝一夜掉粉20万,正是这种价值转向的直观体现。

二、饭圈文化的自我净化机制

事件中一个耐人寻味的现象是:率先呼吁封杀梓渝的,正是其曾经的粉丝。这种"粉丝反噬"标志着饭圈生态的重要进化。过去"无原则护主"的极端粉群,正在被更具判断力的"理性粉"稀释。微博超话数据显示,"梓渝"话题下批评性讨论占比达58%,而三年前类似事件中批评声仅占23%。

粉丝群体的自我净化能力源于信息环境的透明化。北大网红晒出的家居细节与前女友照片高度吻合,这种"交叉验证"使爆料可信度陡增。当豆瓣小组、B站UP主们用时间线梳理出梓渝"多线操作"的行为模式时,传统控评手段彻底失效。中国社会科学院的研究表明,2025年艺人负面事件中,粉丝"脱粉回踩"行为有76%源于实锤证据的完整曝光,而非单纯情感背叛。

三、行业监管的"道德标尺"困境

梓渝事件再次引发关于"封杀标准"的争论。现行《演出行业演艺人员从业自律管理办法》将"违背伦理道德"列为劣迹行为,但缺乏具体判定细则。这种模糊性导致执行层面出现双重标准:某选秀歌手因恋爱传闻遭卫视除名,而多位被实锤出轨的演员仍活跃在荧幕。中国政法大学传播法研究中心的报告指出,2024年涉及艺人私德的舆情事件中,仅29%触发行业联合抵制,封杀决策存在明显随机性。

更复杂的在于商业合约的"道德条款"(Morality Clause)。梓渝代言的某护肤品在事件发酵12小时内即下架相关物料,这种快速切割反映品牌方对风险的敏感。但法律界人士指出,目前国内90%的代言合同未明确界定"失德行为"的具体情形,导致品牌解约常陷法律争议。北京某律师事务所的案例库显示,2024年艺人违约纠纷中,因私德问题引发的占比达41%,但仅17%的品牌方最终获得全额赔偿。

四、偶像工业的价值重构契机

事件中北大网红的介入具有象征意义——高学历人士加入"锤人"行列,打破了娱乐圈"粉黑大战"的低维博弈。她在长文中强调"青年偶像应传递正确价值观",这种诉求正在成为新时代的共识。清华大学文化传播研究中心的调研显示,72%的00后认为艺人应承担比普通人更高的道德责任,这一比例在95后中仅为53%。

行业层面也显现变革迹象。爱奇艺近期更新的《合作艺人评估体系》中,"社会形象"权重从15%提升至30%,且引入第三方背景调查。这种从"唯流量论"向"德艺双馨"的倾斜,或许预示着偶像选拔标准的根本转变。更值得关注的是粉丝组织的进化——"梓渝事件"后,多个明星后援会自发制定《粉丝监督公约》,要求艺人团队定期公示公益活动参与情况。

梓渝的"暂停工作"声明,可能成为内娱偶像文化的一个转折点。当网友不再满足于程式化的道歉,当品牌方开始系统性地评估艺人道德风险,当粉丝群体主动建立监督机制,这套多方制衡的新生态,或将倒逼娱乐圈重建"先做人再演戏"的基本准则。在这个意义上,那些已经掉落的20万粉丝,不只是某个明星的数据损失,更是整个行业走向成熟的必要代价。毕竟,真正的偶像不应只是荧幕里的完美形象,更应是现实生活中经得起检验的品格标杆。