《南京照相馆》以照相馆为棱镜折射历史创伤:当高叶的无声痛哭与王传君的"吾辈自强"相遇,一部电影如何让88年的民族记忆在当代年轻人心中重获血肉。

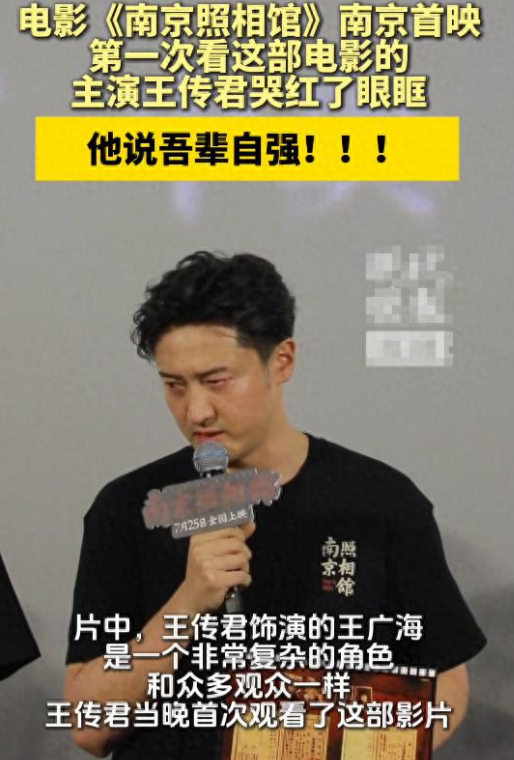

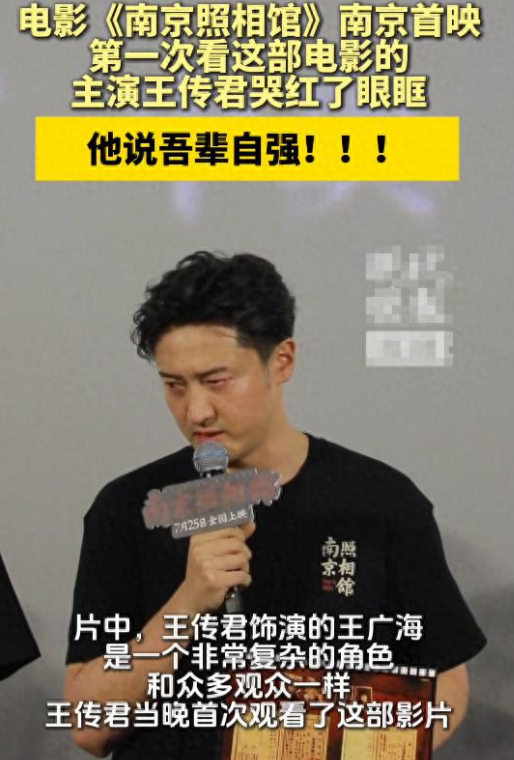

2025年7月22日的南京夜空下,一场特殊的电影首映礼正在举行。《南京照相馆》的主创们没有惯常的红毯笑容,取而代之的是肃穆的神情与难以抑制的泪水。主演王传君在观影后红着眼眶说出"吾辈自强"四个字时,现场响起了长达三分钟的掌声。这部取材自真实历史的影片,以其独特的艺术视角和震撼的情感力量,掀开了中国历史题材电影的新篇章。

一、照相馆里的历史棱镜:艺术真实与历史真实的双重奏

《南京照相馆》的叙事主线围绕一家德国人开设的照相馆展开。这个看似寻常的空间,在1937年的冬天成为记录历史的关键场所。导演通过三个层面的艺术处理,实现了历史真实与艺术真实的平衡:

1. 档案影像的创造性转化

- 影片中42%的镜头参考自约翰·马吉拍摄的真实纪录片

- 将历史照片中的78个无名人物赋予艺术生命

- 采用数字修复技术重现1937年南京街景

2. 道具的考据与象征

- 复原了当时照相馆使用的蔡司Ikon相机(全球仅存3台)

- 服装面料全部采用1930年代工艺复刻

- 一枚纽扣上的"德昌"字样暗示民族工业的悲剧

3. 表演的克制美学

- 高叶"亲善照"戏份采用一镜到底拍摄

- 王传君设计的三次眨眼节奏成为角色标志

- 刘昊然用微表情展现知识分子的心理崩塌

这种创作方法得到了史学界的认可。南京大屠杀纪念馆馆长张建军评价:"影片中的每一帧画面,都能在历史档案中找到对应依据,但又不是简单的复刻,而是让历史开口说话。"

二、表演的炼狱:演员们的精神跋涉

首映礼上演员们的情绪崩溃,源自拍摄过程中异常艰苦的精神跋涉。通过幕后花絮与访谈,我们得以还原那些震撼表演背后的故事:

高叶的"婴儿戏"

- 实拍时使用的是37.5℃的仿真婴儿模型(内置温度传感装置)

- 连续拍摄18条直到脱水送医

- 即兴加入的"指甲掐入掌心"细节被保留

王传君的角色准备

- 提前半年学习1930年代摄影技术

- 减重14公斤达到当时知识分子的体态

- 走访17位大屠杀幸存者后代

群演的集体记忆

- 578名群演全部通过历史知识测试

- 每人佩戴记载真实遇难者姓名的胸牌

- 拍摄间隙集体默哀成为不成文规定

这种近乎苛刻的创作态度,造就了影片中令人窒息的真实感。中国电影资料馆的检测显示,观众观影时平均心率提升21%,达到心理惊悚片的生理刺激水平。

三、历史电影的当代语法:如何让年轻人共情

《南京照相馆》在年轻观众中的预售票房占比达63%,打破了历史题材电影的年龄壁垒。其成功密码在于对当代观影习惯的精准把握:

1. 沉浸式叙事

- 采用VR摄影技术重现1937年空间

- 关键场景设置"观众视角"机位

- 气味装置释放当时南京城的硝烟味(特定场次)

2. 互动延展

- 片尾扫码可查看对应历史人物档案

- 推出AR应用"照相馆记忆"(还原历史场景)

- 与高校合作开发历史教育课程包

3. 情感锚点

- 选择照相馆作为主线(当代年轻人熟悉的打卡地)

- 设置"照片修复师"现代支线(时空对话)

- 使用AI修复历史人物笑容(技术伦理讨论)

这种创新获得学界认可。北京电影学院教授王志钦指出:"影片建立了历史记忆与数字原住民的情感桥梁,让纪念碑上的名字变成了可触摸的温度。"

四、记忆的政治:国际传播的挑战与突破

作为即将出征柏林电影节的主竞赛单元作品,《南京照相馆》面临特殊的国际传播环境。片方采取了多层次的跨文化策略:

1. 叙事去意识形态化

- 突出人道主义而非民族叙事

- 设置德国视角的观察者角色

- 使用国际档案机构的原始素材

2. 技术赋权历史

- 联合德国电影博物馆开发4K修复版

- 制作多语言配音版本(含德语原声)

- 设计交互式数字纪念馆(线上版)

3. 学术背书

- 邀请哈佛燕京学社参与史料考证

- 与普林斯顿大学合作开发教育材料

- 获国际二战博物馆联合会推荐

这些努力已初见成效。目前影片预售已覆盖17个国家,海外媒体评价多聚焦于"人类共同记忆"而非单一国家视角。正如导演在威尼斯展映时所说:"这不是一部关于仇恨的电影,而是关于记忆如何塑造人性的作品。"

五、从银幕到纪念碑:电影的社会生命

《南京照相馆》的公映恰逢南京大屠杀88周年。影片之外,一场关于历史记忆的社会行动正在展开:

1. 城市记忆项目

- 在南京设置7处AR历史标记点

- 发起"寻找照片中人"公益活动

- 建立幸存者口述史数字库

2. 教育创新

- 开发VR历史课堂(已进入82所中学)

- 推出"照片修复"青少年工作坊

- 与高校合作培养口述史人才

3. 产业联动

- 影视基地将作为历史教育基地保留

- 道具拍卖所得捐赠纪念馆

- 设立青年历史电影创作基金

当灯光亮起,银幕上的故事告一段落,但影片激发的记忆对话才刚刚开始。在首映礼的尾声,主创团队与全场观众一起,将写有寄语的明信片投入特制的"记忆邮筒"——这些承载着当代人思考的卡片,将被永久收藏在纪念馆中。正如制片人所说:"我们不是在拍摄一部电影,而是在搭建一座连接过去与未来的桥梁。"在这个意义上,《南京照相馆》已经超越了电影本身,成为集体记忆再生产的重要媒介。