"从经学碎片到古典重构:景海峰论中国学术主体性重建的哲学进路与文化使命。"

在中国学术史的漫漫长河中,经学曾如长江大河般奔流不息,自汉代立为官学以来,始终居于中国传统学术的核心地位。然而自晚清以降,随着科举制度的废除与新文化运动的冲击,这座矗立两千余年的学术大厦逐渐崩塌。2025年7月,深圳大学国学院景海峰教授在广东哲学学会年会上的主旨报告,犹如投入平静湖面的一颗石子,激起了学界对经学现代转型问题的新一轮思考。这场关于经学与古典学关系的讨论,不仅关乎学术史的重新书写,更触及中国文化主体性重建的根本命题。

一、经学解体的历史轨迹与当代困境

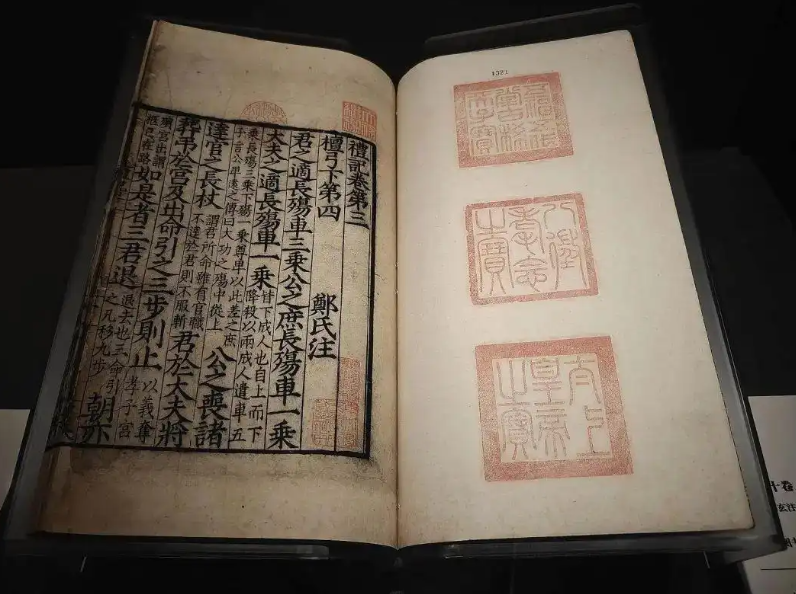

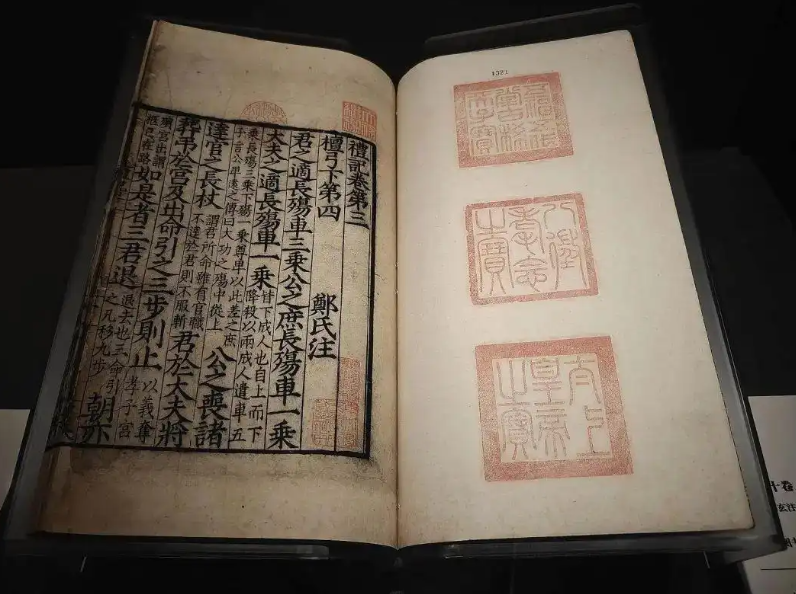

晚清民初的学术变局中,经学的命运堪称中国传统文化现代转型的缩影。1912年民国政府废止读经科,1920年北洋政府正式废除小学读经,这些制度性变革使经学失去了赖以生存的体制依托。正如景海峰所指出的,经学内容被现代学科体系分割消化——"六经"成为文学史料(《诗经》)、哲学文献(《易经》)、历史记载(《尚书》《春秋》),以及礼制研究(《礼记》)的对象。这种"碎片化"处理虽然使传统学术资源得以保存,却使经学丧失了作为整体性知识体系的独特价值。

当代经学研究面临双重困境:一方面,"以小学为经学"的研究路径将经学简化为文字训诂与版本校勘,乾嘉考据学被奉为圭臬;另一方面,"即经学史以为经学"的研究范式又将经学矮化为思想史的材料。这两种倾向共同导致了经学研究的"去生命化"——经学不再是与个体生命体验相关的意义体系,而沦为博物馆中的文化标本。美国汉学家艾尔曼对清代考据学的推崇,恰是这种研究取向的典型体现。

二、古典学的双重面相与中国化路径

西方古典学自18世纪诞生以来,始终在"语文学"与"精神科学"之间摇摆。德国古典学家沃尔夫(F.A. Wolf)开创的文本考据传统,与伽达默尔强调的"效果历史"意识,构成了古典学内部的两大张力。这种张力在中国古典学的建构过程中同样显著:

第一种路径以西方古典学为蓝本,强调学科规范与方法论自觉。北京大学古典学研究中心开展的"经典与解释"系列研究,即致力于将西方古典学的文本细读方法应用于中国经典诠释。这种研究虽具学术严谨性,却常陷入"削足适履"的困境——用古希腊悲剧的阐释框架解读《诗经》,难免方枘圆凿。

第二种路径则尝试以中国学术传统为本位,重构古典学的内涵。清华大学"新古典学"项目主张回归"六艺"整体性,将经学、子学、史学纳入统一视野。这种尝试虽具文化自觉,却面临学科定位模糊的挑战——在现有学术体制下,如何界定其与国学、中国哲学等学科的关系?

三、经学重建的哲学向度:从文献学到解释学

景海峰提出的"具有哲学本体意义的中国古典学",为经学现代转型提供了新思路。这种构想包含三个关键维度:

首先是诠释学转向。传统经学中的"以传解经"与"以经解经"之分,与现代诠释学中"语法解释"与"心理解释"的区分遥相呼应。当武汉大学郭齐勇教授以"生命体验"解读《论语》时,他实践的正是一种存在论意义上的经典诠释——将经典阅读转化为生命成长的契机。

其次是本体论重构。伽达默尔强调的"古典型"概念,打破了线性时间观对传统的束缚。中国人民大学张立文教授提出的"和合学",正是尝试在当代语境中激活"六经"的永恒价值,使"古典"成为连接古今的意义纽带。

最后是实践性回归。宋代大儒朱熹强调"读书须要体贴在自家身上",这种将经典阅读与生命实践相结合的取向,恰是克服现代学术"客观化"弊病的良方。复旦大学徐洪兴教授主持的"经典诵读与身心修养"项目,正是这一传统的当代延续。

四、文化主体性的重建:超越中西之争

在全球化与本土化张力日益凸显的今天,经学与古典学的对话具有超越学术本身的意义。哈佛大学东亚系李欧梵教授曾指出:"中国学术的现代转型,需要同时避免两种陷阱——盲目的西方中心主义与狭隘的文化保守主义。"

景海峰的思考启示我们:中国古典学的建构,既不能如民国时期"整理国故"运动那般全盘接受西方范式,也不应退守乾嘉考据学的文献堡垒,而应在创造性转化中重建文化主体性。这种重建不是简单的复古,而是如陈来教授所言:"在现代化语境中重新发现传统的普遍价值。"

北京大学儒藏研究中心近年开展的"经学与当代中国"研究系列,尝试将经学资源引入现代伦理建设;浙江大学马一浮书院推出的"六艺统摄现代学科"计划,则探索传统学术分类法的当代意义。这些实践都指向一个共同方向:让经学不再是博物馆中的陈列品,而成为流动的文化基因。

站在文明对话的高度回望,经学与古典学的关系问题,实质是中国文化如何实现现代性转化的缩影。当景海峰强调经学的"哲学本体意义"时,他呼唤的正是传统文化在当代的"创造性复活"。这种复活不是简单的学术复古,而是如钱穆先生所言:"温故而知新,继往以开来。"在中华民族伟大复兴的征程中,经学研究的现代转型,必将为构建人类文明新形态提供独特的思想资源。