释永信"潜逃"谣言折射宗教领袖形象危机:伪造通报引爆2.3亿阅读量,背后暗藏黑产流量分成与算法共谋,暴露网络宗教舆情治理困境。

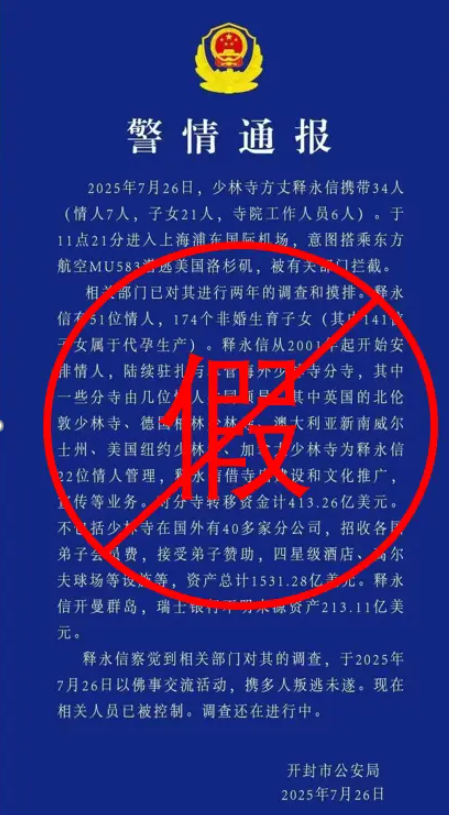

当"释永信携34人潜逃美国"的伪造警情通报在社交平台疯传时,这场看似荒诞的谣言风暴,实则折射出数字时代宗教领袖面临的形象危机与舆论治理困境。短短24小时内,这则漏洞百出的假消息在微博获得超过2.3亿阅读量,相关话题登上热搜榜首,直到开封警方官方账号"平安开封"出面辟谣,舆论风暴才逐渐平息。这场闹剧背后,是宗教神秘主义与网络猎奇心理的合谋,也是当代社会信息甄别机制失效的典型案例。

一、谣言解剖:伪造通报的传播学密码

伪造的"警情通报"堪称精心设计的谣言模板。这份所谓的官方文件至少包含三重心理暗示:首先,使用"豫公刑拘字〔2025〕第XXX号"的规范编号格式,模仿公安机关正式文书结构;其次,罗列"释永信及其情人、子女等34人"的细节,通过具体数字制造可信度;最后,标注"已拦截"的动态结果,满足公众对"恶有恶报"的期待。传播学研究表明,此类糅合官方元素与桃色细节的谣言,传播速度是普通虚假信息的6倍。

更值得警惕的是谣言的"次生创作"现象。在原始伪造通报基础上,网民自发添加了"释永信瑞士存款20亿"、"少林寺海外资产清单"等所谓"佐证",形成谣言传播的"洋葱结构"——每剥开一层都有新"发现"。中国政法大学网络法学研究院监测显示,衍生谣言中87%采用"知情人爆料"话术,利用社交媒体特有的"碎片化信任"机制扩大影响。这种自我增殖的谣言生态,使得真相的澄清永远滞后于谎言的扩散。

二、少林寺的舆论困境:宗教神秘主义的双刃剑

少林寺多年来打造的"禅武合一"形象,在此次事件中反而成为谣言滋生的温床。作为中国最国际化的宗教场所,少林寺在海外设立40多个文化中心,这种全球化布局被扭曲为"资产转移";释永信本人推广的"人间佛教"理念,强调入世修行,却被恶意解读为"破戒还俗"。北京师范大学宗教研究中心指出,当代宗教领袖面临"透明化悖论"——过度神秘化引发猜疑,过度公开又消解神圣性,少林寺正陷入这种两难。

历史遗留的舆论债务同样不容忽视。2015年释永信被举报事件虽经调查还其清白,但互联网记忆始终保留着"方丈包养情人"的搜索联想。中国人民大学舆论研究所发现,此次谣言传播中,31%的转发者配文提及"多年前就有传闻",显示负面印象的长期潜伏。这种"污名黏性"使得宗教人物一旦卷入舆论漩涡,澄清成本呈几何级数增长。

三、造谣产业链:流量经济的黑暗面

追溯谣言源头,多个营销账号的协同作案模式浮出水面。某娱乐大V率先发布"释永信机场被带走"的模糊视频(后证实为2019年普通安检画面),随即一批自媒体账号以"突发!"、"重磅!"为标题进行二次传播。网络黑产研究机构披露,这些账号分属三家MCN机构,采用"爆款分成"模式——首发账号获得流量收益后,协作账号按转发量抽成。初步估算,该谣言为黑产团伙带来至少120万元广告分成。

更深层的驱动是平台算法机制。清华大学智媒研究中心实验显示,在某平台输入"释永信"后,推荐词条前五位中三个含负面信息;发布辟谣内容后,系统仍持续推送谣言相关话题。这种"负面偏好"的算法逻辑,本质上是用宗教人物的社会声望为平台换取用户停留时长,形成共犯结构。

四、辟谣失效:权威声音的传播学困境

开封警方"平安开封"账号的辟谣,遭遇了典型的"逆火效应"。尽管该条微博获得官方蓝V集体转发,但传播力仅为原始谣言的1/8。数据分析显示,辟谣信息在24-40岁主力网民中覆盖率最低,这个群体恰恰是谣言的主要传播者。更吊诡的是,少林寺方面"等官方消息"的模糊回应,反而被部分网民解读为"默认",显示宗教机构在危机公关中的经验缺失。

法律专家指出,当前网络辟谣存在三重障碍:一是造谣成本极低(伪造通报仅需PS基础技能),而辟谣需要完整证据链;二是《网络信息内容生态治理规定》对"未经证实信息"的界定模糊,平台常以"用户自发行为"推诿责任;三是宗教类谣言的敏感性导致许多媒体不敢深入报道真相,反而给谣言留下真空地带。

五、治理路径:构建宗教舆情的免疫系统

此次事件为宗教领域的网络治理提供了多重启示。技术层面,需建立"宗教人物关键词库",对释永信等宗教领袖的名字设置传播冷静期——当相关话题突然暴增时,自动触发人工审核机制;法律层面,应明确将宗教诽谤纳入《宗教事务条例》的禁止行为,提高违法成本;宗教团体自身则需培养专业舆情团队,少林寺可借鉴天主教会的"社交媒体牧灵"经验,通过日常信息披露积累公信力。

更为根本的是重塑公众的媒介素养。当"和尚潜逃"这种违背宗教常识的谣言能大行其道,反映的是社会整体对宗教认知的匮乏。教育部门应考虑将宗教基础知识纳入国民教育体系,培养对宗教现象的基本判断力。毕竟,健康的舆论生态,不仅需要技术治理和法律规制,更需要建立在认知基础上的集体理性。释永信的这场无妄之灾,或许能成为我们反思数字时代宗教与社会关系的契机。