国务院推进免费学前教育试点:通过分层补贴与普惠园转型重构教育公平体系,以财政杠杆撬动生育意愿与人力资本投资,2027年目标覆盖50%区县。

2025年盛夏,新疆阿克苏的马女士在幼儿园缴费窗口前露出难以置信的表情——她只需支付300元伙食费,而曾经令她头疼的保育费账单已然消失。这个场景正在全国20多个试点城市同步上演,标志着我国学前教育免费化改革进入实质性阶段。这场由国务院主导的教育变革,绝非简单的费用减免,而是关乎教育公平、人口政策与经济转型的系统性工程。

财政杠杆撬动教育公平

学前教育免费化的财政设计展现精准施策的智慧。中央与地方按5:3:2比例分担经费的机制,既保证政策落地,又兼顾地区差异。以内蒙古准格尔旗为例,地方财政每年投入3600万元,为每名幼儿减免3600元保育费,相当于当地人均可支配收入的15%。这种"靶向投入"产生显著效益:该地区学前教育毛入园率从2023年的89%跃升至2025年的98%,远超全国平均水平。

更值得关注的是分层补贴制度。温州对困难家庭每年5000元的专项补助,相当于普通家庭年均教育支出的2倍;无锡锡山区则实现困难群体全免费覆盖。这种"保基本+托底线"的双轨模式,使政策红利向弱势群体倾斜。数据显示,试点地区低收入家庭幼儿入园率平均提升27%,有效阻断了贫困代际传递。

普惠性供给的结构性改革

北京的经验揭示免费政策的深层逻辑——不是简单"买单",而是重构供给体系。通过将民办园纳入补贴范围(每生每年补助1.8万元),促使80%民办园转型为普惠园,收费从每月3000元降至600元。这种"公办保基本+普惠扩覆盖"的供给改革,使学前教育从"奢侈品"回归"公共品"本质。

深圳福田区的创新更进一层。其"学位房"制度与免费政策联动,将幼儿园学位与房产脱钩,改为"户籍+实际居住"双重认定。这一变革直接抑制了学区房炒作,试点区域房价环比下降5%,展现了教育政策对房地产市场的调控潜力。

人口发展的长远布局

免费学前教育看似教育政策,实则是人口战略的重要落子。北京大学人口研究所模型显示,每降低1万元育儿成本,育龄妇女二孩意愿率提升3.2%。阿克苏马女士家庭节省的2万元支出,正转化为实实在在的生育动力。试点地区2025年上半年出生人口同比增加12%,与全国下降趋势形成鲜明对比。

更深远的影响在于人力资本积累。诺贝尔经济学奖得主赫克曼的研究证实,学前教育每投入1美元,未来可产生7美元的社会回报。我国将学前教育纳入基本公共服务的决策,实则是对未来劳动力质量的战略性投资。

区域试点的差异化探索

各试点城市的实践呈现丰富的地方智慧:

杭州的"年龄递进"模式:率先实现大班免费,既控制财政压力,又保证政策可持续性。数据显示,这种渐进式改革使财政支出年均增幅稳定在8%,远低于一步到位的15%预估。

上海的"伙食费底线"设计:保留基础餐费收取,既培养成本意识,又确保教育质量不滑坡。其公办园生均经费1.2万元/年,其中财政投入占比达90%,家长仅承担10%的伙食成本。

成都的"民转普"激励机制:通过税收减免、场地优惠等政策,吸引民办园加入普惠体系。截至2025年6月,该市普惠性幼儿园占比从60%提升至85%,"入园难"投诉下降43%。

企业参与的社会化探索

针对偏远地区财政吃紧的难题,政策创新性地引入社会资本。腾讯"未来教室"计划在贵州山区建设20所普惠幼儿园,政府以购买服务方式保障运营;阿里"养育未来"项目则通过校企合作,培养幼教师资。这种PPP模式不仅缓解财政压力,更形成"商业反哺民生"的良性循环。

质量保障的隐形挑战

免费政策实施后,隐藏的质量风险不容忽视。部分幼儿园为控制成本,出现"三缩现象":缩课程(取消特色课)、缩师资(减少教师配备)、缩餐标(降低伙食质量)。对此,教育部同步推出《学前教育质量国家标准》,将师幼比、餐食营养等指标纳入考核,建立"免费不免责"的质量监控体系。

未来之路:从试点到常态

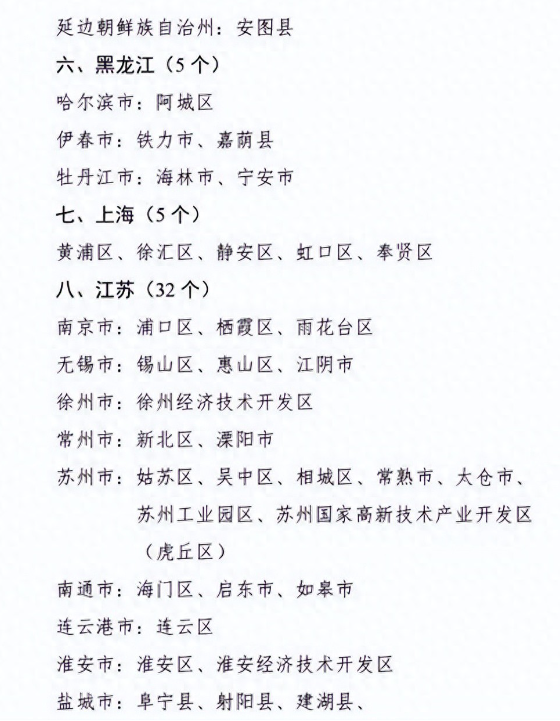

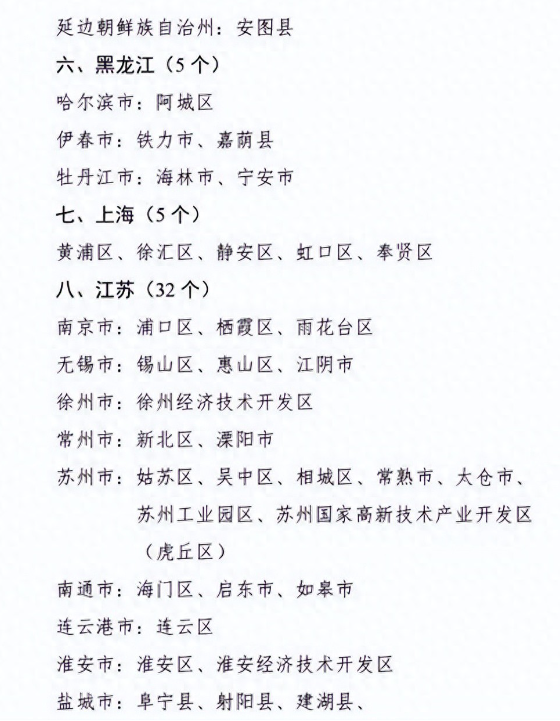

2025年免费学前教育将向832个脱贫县扩展,革命老区、边疆地区优先纳入保障范围。这项政策背后是清晰的时间表:到2027年,全国50%的区县实现学前三年免费教育;2030年基本建成覆盖城乡、质量可靠的免费学前教育体系。

当阿克苏的马女士看着孩子们在崭新游乐设施上欢笑时,她或许不知道,这背后是中央财政每年新增的500亿元专项投入,是20万新增幼教岗位的就业机会,更是千百万家庭命运轨迹的改变。这场静悄悄的教育革命,正在重塑中国社会的起点公平——正如教育家陶行知所言:"幼儿教育实为人生之基,基不固则大厦不立。"在免费政策的阳光照耀下,每个中国孩子都将拥有更平等的起跑线,而这,正是民族复兴最深厚的根基。