宋朝皇帝以红袍代黄袍、"官家"替"朕"的独特选择,实则是将皇权从神坛拉回人间的一场精妙政治设计,用制度理性与文治理念重构了权力合法性。

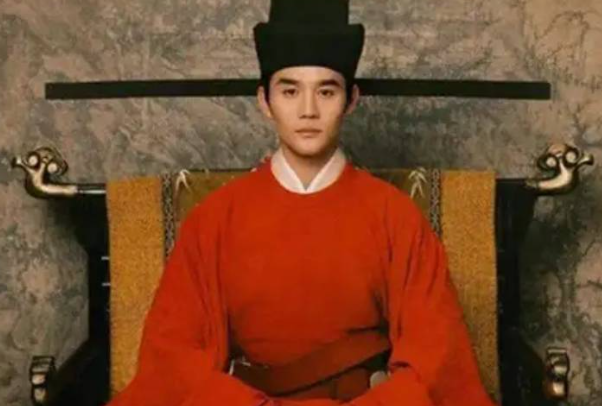

在中国历代王朝的服饰制度中,宋朝皇帝的选择显得尤为独特——他们摒弃了象征皇权的黄色龙袍,转而以红色朝服示人;他们不再自称"朕",而是采用了更为平实的"官家"称谓。这种看似低调的转变,实则是赵宋王朝对皇权形象的一次深刻重构,背后隐藏着一套精妙的政治哲学。

一、陈桥兵变后的合法性焦虑

赵匡胤通过"黄袍加身"的兵变夺取政权,这一特殊的上位方式给新王朝带来了深远的心理影响。历史学者田余庆曾指出:"五代政权更迭频繁,每个新王朝都面临着合法性的焦虑。"赵匡胤的困境在于,他既需要确立新王朝的权威,又要与五代时期残暴的皇权形象保持距离。在这种背景下,放弃象征绝对权力的黄色龙袍,成为了一种政治表态——赵宋皇权将走一条不同于前朝的道路。

考古发现证实,宋代皇帝的常服确实以红色为主。福建南宋黄升墓出土的丝绸实物显示,宋代高级官员服饰多用朱红、绯红等色,与史籍记载的"朱衣裳"制度相符。这种颜色选择并非随意而为,而是基于五行学说中宋朝"火德"的定位,将红色确立为王朝的代表色。

二、"官家"称谓的政治语言学

从"朕"到"官家"的转变,是宋代政治文化中一个极具象征意义的变革。语言学家研究发现,"朕"作为第一人称代词,在先秦时期尚属通用,自秦始皇开始成为皇帝专用称谓,带有强烈的排他性和神圣性。而"官家"一词则源自民间对地方官员的尊称,五代时期已见使用,但直到宋朝才被确立为皇帝的正式自称。

这种称谓变化反映了宋代皇权的"世俗化"转向。朱熹在《朱子语类》中评论道:"本朝制度,务在通上下之情。"皇帝通过使用更为平实的自称,刻意降低了与臣民之间的心理距离。南宋周密《武林旧事》记载,百姓谈及皇帝时常用"咱官家"的表达,这种语言上的亲近感在历代王朝中实属罕见。

三、礼仪变革中的权力美学

宋代在礼仪制度上进行了一系列革新,这些变革共同构成了独特的"赵宋风格"。据《宋史·舆服志》记载,宋朝简化了前朝的繁复朝仪,臣子觐见时不再行三跪九叩之礼,改为较为简洁的揖拜。这种礼仪简化并非权力弱化的表现,而是建立了一种新型的君臣关系模式。

艺术史研究者注意到,宋代宫廷绘画中的皇帝形象往往身着红色常服,与唐代绘画中金碧辉煌的帝王形象形成鲜明对比。这种视觉呈现上的差异,反映了两个王朝不同的权力美学——唐代追求恢弘壮丽,宋代则崇尚含蓄内敛。

四、制度理性与文治精神

宋代皇帝的形象重塑,与当时蓬勃发展的文官制度密切相关。历史学家余英时认为,宋代是中国"士大夫政治"的成熟期,皇帝需要通过尊重士大夫集团来维持统治的稳定。放弃黄色龙袍和"朕"的称谓,正是这种政治生态下的适应性选择。

《续资治通鉴长编》中记载了大量皇帝与大臣议政的对话,其中"官家"一词出现的频率极高。这种语言习惯塑造了一种"共治天下"的政治氛围,使宋代虽无汉代的外戚专权、唐代的藩镇割据,却保持了相当程度的政治稳定。

五、软权力与硬实力的平衡

宋代皇权的"去神圣化"并不意味着软弱。相反,通过制度建设和文化塑造,宋朝皇帝建立了一套更为持久的统治机制。美国汉学家包弼德指出:"宋代皇帝放弃了部分象征性的权威,却换来了更为实际的行政控制权。"

南宋时期,尽管国土面积大幅缩小,但皇权对地方的控制力反而有所增强。这种看似矛盾的现象,正得益于宋朝建立的那套"表面温和、实则严密"的权力体系。皇帝不再需要依靠华丽的外表来震慑臣民,而是通过完善的官僚制度实现有效治理。

从黄袍到红袍,从"朕"到"官家",宋朝皇帝完成了一次成功的政治形象转型。这种转变不是权力的削弱,而是统治艺术的升华。它体现了一个成熟王朝对权力本质的深刻理解——真正的权威不需要依靠夸张的符号来彰显,而可以在平实中见深远,在克制中显力量。这种政治智慧,或许正是宋朝能够在强敌环伺中延续三百余年的重要原因之一。