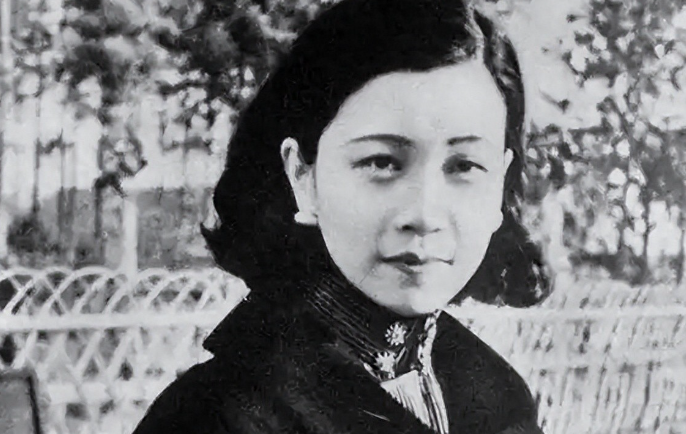

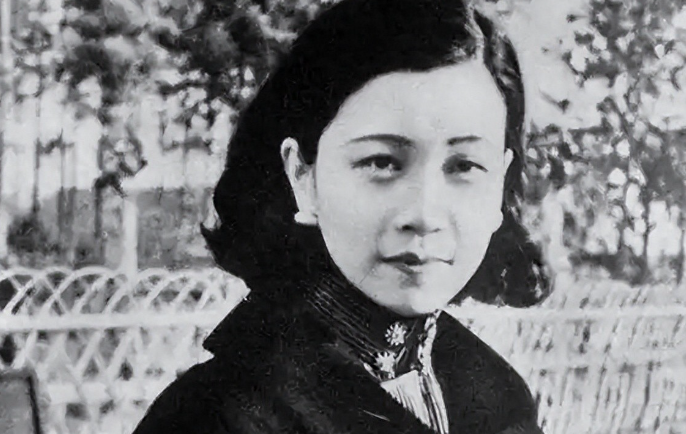

"从洞房底线到华尔街重生:于凤至用一生演绎了一个民国女性如何在男权社会的夹缝中,既守护传统尊严又完成现代觉醒的双重突围。"

1916年的奉天春夜,18岁的于凤至与15岁的张学良在红烛高照的洞房里,完成了一场超越时代的谈判。当这位"凤命千金"平静地说出"你在外有多少女人我不管,但绝不可带进帅府"的条件时,她不仅为一段传奇婚姻划下第一道边界,更在男权社会的铜墙铁壁上凿开了一道微光。这个看似妥协的"奇葩条件",实则是民国初年新旧思潮碰撞下,一位传统女性用智慧书写的生存宣言。

一纸婚约背后的权力博弈

于凤至与张学良的婚姻,从开始就是一场精心设计的政治联姻。张作霖为报于文斗救命之恩,更为借"凤命"之说稳固家族运势,强行将两个年轻人捆绑在一起。这种父权主导的包办婚姻模式,在1910年代的中国东北仍被视为天经地义。但历史的吊诡之处在于,被当作交易筹码的于凤至,却在婚后展现出惊人的主体性——她提出的"外室不入府"条件,本质上是对封建婚姻制度的某种解构。

这个条件的精妙之处在于其双重性:表面上顺应了"男子纳妾天经地义"的传统观念,实际上却通过空间区隔维护了正妻的尊严与权力。帅府不仅是居住场所,更是东北政治权力的象征中心。于凤至深谙此道,她允许丈夫在外风流,但坚决捍卫帅府作为正妻领地的神圣性。这种"外松内紧"的策略,比同时代许多要么忍气吞声、要么歇斯底里的女性要高明得多。

帅府女主人的政治智慧

于凤至在张学良政治生涯中扮演的角色,常被其感情纠葛所掩盖。历史资料显示,这位看似传统的女性实则有着非凡的政治敏锐度。1928年皇姑屯事件后,她第一时间协助张学良稳定东北局势;在"东北易帜"过程中,她识破杨宇霆等人的叛乱阴谋;甚至在日常政务中,她常以"大姐"身份调解各方矛盾。张作霖那句"这媳妇比儿子还中用"的评价,绝非虚言。

这种政治才能与其婚姻策略形成奇妙呼应。于凤至将帅府视为自己的"政治主场",如同处理军国大事般经营着这个特殊空间。她允许张学良的情人谷瑞玉随军出征,默许赵四小姐以秘书名义出入帅府,但始终坚持"不入府"的底线。这种灵活性与原则性的结合,使她在相当长时间内既保全了婚姻体面,又维持了实际影响力。直到张学良为赵一荻打破底线,将这位"秘书"正式迎入帅府,于凤至的权力版图才开始崩塌。

情感市场的经济学

从经济学视角看,于凤至与张学良的婚姻堪称一场失衡的情感交易。作为"买方市场"的张学良,凭借其少帅身份在情感市场上拥有近乎垄断的地位——史料记载他有名分可考的情人达11位之多。而于凤至作为"卖方",只能通过提高自身"使用价值"来维持交易平衡:她既当贤内助料理家务,又做政治参谋出谋划策,甚至容忍丈夫的风流韵事。

但这种单方面的价值输出终究难敌市场规律。当张学良遇到愿意为其放弃名分、甘居"秘书"之位的赵一荻时,传统婚姻中的"使用价值"便被现代爱情中的"情感价值"所碾压。于凤至苦心经营的底线,在"真爱"名义下显得如此不合时宜。颇具讽刺意味的是,最终打破她底线的不是某个妖艳情妇,而是一个愿为爱情牺牲一切的"新女性"——这恰恰揭示了民国时期传统婚姻伦理面临的真正挑战。

从帅府到华尔街的自我救赎

1936年西安事变后,于凤至的人生轨迹发生戏剧性转折。为营救被囚禁的张学良,她四处奔走直至积劳成疾,却在赴美治病期间收到一纸离婚书。这个曾将一生系于"张夫人"身份的女性,被迫在异国他乡开始彻底的重生。

于凤至在美国的奋斗史堪称传奇:她以病弱之躯学习英语,从股市新手成长为华尔街闻名的"东方股神",通过房地产投资积累巨额财富。更令人惊叹的是,她始终保留着对张学良的执念——在比弗利山庄购置别墅,期待有朝一日能与重获自由的丈夫共度晚年。这种看似矛盾的状态,实则展现了一个传统女性向现代独立人格蜕变的艰难过程:她可以在商场上运筹帷幄,却难以在情感上真正释怀;能够创造物质财富的奇迹,却解不开精神上的传统枷锁。

民国女性的困境与突围

于凤至的一生,是民国时期上层女性生存状态的微缩景观。她们身处新旧交替的时代夹缝中:一方面被传统礼教束缚,另一方面又受到新思潮的冲击;既要扮演贤妻良母的角色,又不得不面对丈夫们在新式婚姻观念下的放纵。

与同时代的徐志摩原配张幼仪类似,于凤至也经历了从传统女性到独立个体的蜕变。但不同的是,张幼仪最终完全摆脱了"徐太太"的身份束缚,而于凤至至死都以"张于凤至"自称。这种差异或许源于东北地区更为保守的社会氛围,也可能与两人不同的情感经历有关。但无论如何,她们共同演绎了那个特殊时代女性觉醒的不同路径。

回望1916年那个春夜,18岁的于凤至在洞房中提出的条件,早已超越了个人婚姻的范畴,成为我们理解民国女性生存策略的一把钥匙。在那个男性主导的世界里,她们不得不用隐忍换取空间,以退让守护尊严。而当历史最终给予她们重新定义自我的机会时,有些人选择彻底告别过去,有些人则固执地守着记忆中的自己——这两种选择,本质上都是对命运的抗争。于凤至墓碑上那个倔强的"张"字,或许正是这种抗争最悲壮的印记。