"从40℃舞台到网络审判场:邓紫棋的演出服被恶意截图演绎成'脱衣秀',折射出当代社会对女性身体规训的集体无意识暴力。"

2025年7月5日,烟台40℃的高温下,邓紫棋在演唱会上脱下一件厚重演出马甲的举动,被一张刻意截取的模糊图片演绎成"当众脱内衣"的桃色新闻。这场看似偶然的网络风波,实则是数字时代视觉暴力的典型样本——在这个全民皆媒的时代,一张被精心裁剪的图片可以瞬间掀起道德审判的飓风,而真相往往在舆论场的边缘艰难求生。邓紫棋事件不是开始,也不会是结束,它只是网络视觉暴力产业链上一个最新的注脚。

一帧画面的杀伤力:从信息碎片到道德炮弹

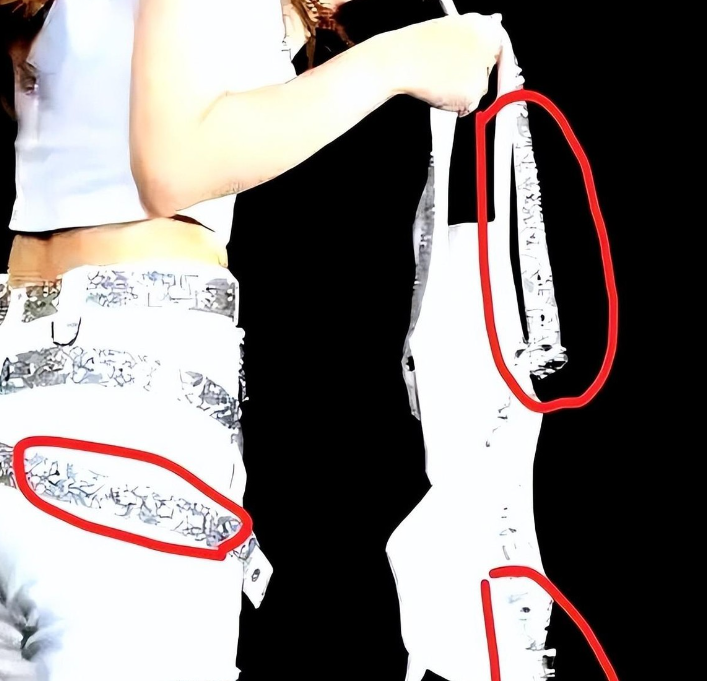

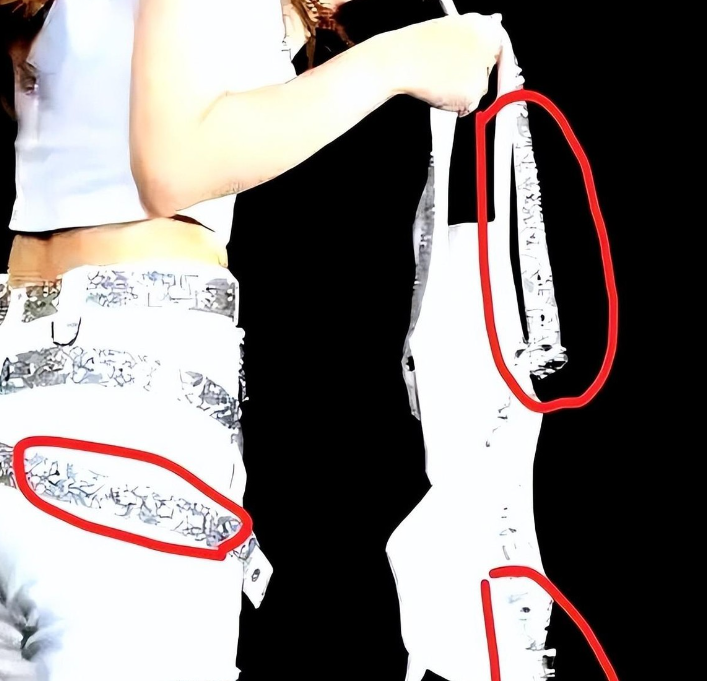

演唱会现场完整视频显示,邓紫棋脱下的是一件装饰着金属铆钉的舞台马甲,整个过程不超过10秒,且内搭服装完整覆盖身体。然而在网络传播中胜出的,却是一张分辨率极低、角度刁钻的截图。这张经过"战略性裁剪"的图片,通过社交媒体病毒式传播,最终演变成"邓紫棋当众脱内衣"的爆炸性话题。传播学研究者称之为"帧的暴政"——当连续动作被抽离出特定瞬间,任何行为都可能被赋予截然不同的意义。

这种视觉暴力具有精确的运作机制:首先通过技术手段制造信息偏差(模糊画质、截取局部),继而用耸动标题激发原始情绪(性暗示、道德谴责),最后利用算法推荐形成信息茧房。在邓紫棋事件中,原始推文获得200万次转发,而澄清视频的传播量不足其十分之一。这种不对称的传播效率,正是网络视觉暴力屡屡得逞的关键。正如加州大学数字媒体研究中心指出的:"在注意力经济时代,一个精心设计的谎言比一百个平淡的真相更具传播优势。"

高温舞台上的双重标准:性别化的道德审判

耐人寻味的是,同样在极端天气下演出,男歌手脱衣被视为"真性情",女歌手却要面临"不检点"的指责。2024年林俊杰在长沙38℃高温中脱掉上衣,媒体用"硬汉""敬业"盛赞;而邓紫棋脱下外套马甲,却被道德审查。这种双重标准揭示了视觉暴力背后的性别政治——女性身体始终处于被凝视、被规训的位置。

更吊诡的是,当张靓颖在武汉演唱会因高温中暑呕吐时,舆论将其塑造为"敬业楷模";而邓紫棋采取预防措施避免中暑,反遭污名化。这折射出对女性艺人近乎变态的期待:她们必须痛苦到极致才配获得尊重,任何自我保护都会招致非议。法国女性主义学者波伏娃的论断在此得到印证:"女人不是天生的,而是被塑造的。"网络时代的视觉暴力,正是这种塑造过程的最新工具。

造谣产业链的黑暗经济学

邓紫棋事件背后,隐藏着完整的造谣产业链。专业黑产团队通过"热词捕捉-素材加工-矩阵分发"的三步走策略,将明星的正常行为异化为争议事件。某营销公司内部资料显示,一条爆款谣言可带来50-200万元的流量收益。而造谣成本几乎为零——涉事账号多为 disposable(一次性)小号,封禁后立即更换新马甲。

比经济收益更可怕的是心理满足。剑桥大学网络行为研究室发现,参与道德审判的网民中,68%会产生"正义使者"的自我感动。这种集体亢奋形成自激效应,使谣言在自我证明中不断升级。当邓紫棋粉丝整理出高清视频、设计图纸等证据时,谣言早已完成病毒式传播,留下满地狼藉的舆论战场。

视觉暴力的历史谱系与时代变异

从民国时期阮玲玉因"人言可畏"自杀,到1990年代香港"艳照门"事件,公众人物始终面临视觉暴力的威胁。但数字时代的新变化在于:首先,技术门槛降低,任何人都能成为暴力实施者;其次,传播速度呈几何级增长,辟谣永远追不上造谣;最重要的是,平台算法会主动放大争议内容,形成恶性循环。

邓紫棋事件中,最先发布截图的账号粉丝不足500,但经过某大V转发后迅速引爆。平台的热搜机制在此扮演了帮凶角色——系统自动将"邓紫棋 脱衣"设为关联词,进一步强化错误认知。这种算法助推,使得传统媒体时代的"三审制"在社交媒体上彻底失效。

被规训的女性身体:从舞台到公共空间

女艺人似乎永远处于" damned if you do, damned if you don't "的困境中。王心凌扶耳麦被解读为"性暗示",阿娇整理头发被说成"博关注",这些案例共同构成了一部当代"女性身体规训史"。福柯笔下的"规训社会"在数字时代找到了新载体——每个持手机的网民都成了潜在的道德警察,用摄像头和键盘执行着无形的身体管制。

这种规训甚至蔓延至日常生活。某调查显示,83%的女性网民曾因晒出自拍遭遇恶意评论,从"穿着暴露"到"姿势挑逗",任何身体表达都可能招致审判。邓紫棋在40℃高温下的正常反应被异化为"失德",正是这种规训逻辑的极端体现。

破局之道:从技术治理到媒介素养

面对视觉暴力,需要构建多层次的防御体系。在法律层面,可借鉴德国《网络执行法》,要求平台对明显谣言24小时内处理;技术上,可采用区块链存证,让每张图片都可追溯原始出处;最重要的是提升全民媒介素养——培养"怀疑的眼睛",学会追问:这张图是否经过刻意裁剪?信息源是否可靠?有无其他角度的佐证?

邓紫棋工作室采取的"证据包"反击策略值得借鉴——他们不仅发布高清视频,更晒出演出服设计专利、采购单据等多元证据,形成证据链碾压。这种专业化的危机应对,或是名人对抗视觉暴力的可行路径。

当烟台的海风终于吹散夏日的热浪,邓紫棋"脱衣门"的喧嚣也会逐渐平息。但这个事件留下的思考不应消失——在一个截图就能定罪的时代,我们每个人既是潜在的受害者,也可能无意间成为暴力的帮凶。重建数字时代的视觉伦理,不仅关乎某个明星的清誉,更关乎我们能否拥有一个不被恶意图像污染的信息环境。下一次,当又一张"劲爆图片"出现在时间线时,或许我们可以先停下转发的手指,想一想:这究竟是事实,还是他人精心设计的情绪陷阱?