《三国演义》十大经典故事从桃园结义到白帝托孤,构建了中国文化中忠义、智慧与权力的精神谱系,既是历史叙事的文学再造,更是民族价值观的千年传承。

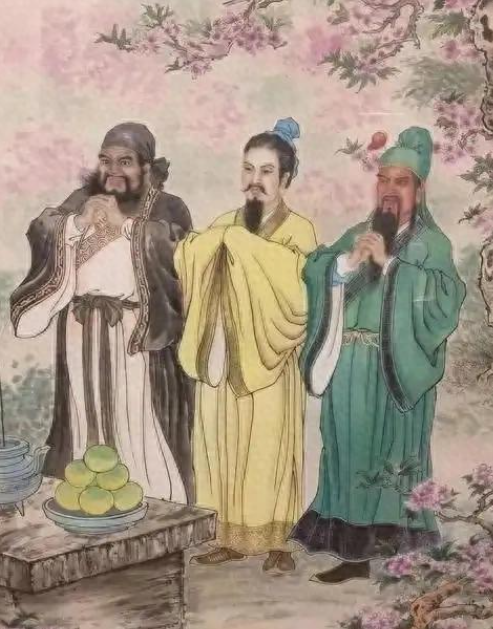

一、桃园结义:儒家伦理的江湖表达

公元184年那个桃花盛开的季节,刘备、关羽、张飞在涿郡的结义仪式,构建了中国文化中最具影响力的兄弟范式。三人"不求同年同月同日生,但求同年同月同日死"的誓词,实则是将儒家"五伦"中的朋友关系提升至拟血缘的高度。值得玩味的是,《三国志》中仅简略记载三人"恩若兄弟",而罗贯中通过"桃园三结义"的艺术加工,完美融合了民间"义结金兰"的传统与士人"治国平天下"的理想。这种结合催生了中国特有的江湖文化——关羽后来被奉为武圣、财神,正是因其完美诠释了"忠义"这一超越阶层的普世价值。

二、三顾茅庐:知识分子的终极幻想

建安十二年(207年)冬,刘备三次踏雪拜访诸葛亮的茅庐,构成了中国人才选拔的象征性场景。历史学家考证,真实的三顾可能发生在春秋季节,但罗贯中刻意营造的"风雪访贤"意象,强化了明君求才的诚意。诸葛亮在《出师表》中自述"三顾臣于草庐之中",而《三国演义》将其扩展为"隆中对"的宏大战略对话。这种叙事满足了知识分子"得遇明主"的集体幻想,也确立了"士为知己者死"的伦理准则——诸葛亮后半生的鞠躬尽瘁,正是对这种君臣关系的终极诠释。

三、草船借箭:智慧崇拜的符号化表达

赤壁之战前夜的"草船借箭",虽在正史中属于孙权事迹(《魏略》载:"权乘大船来观军,公使弓弩乱发,箭著其船,船偏重将覆,权因回船,更一面以受箭,箭均船平,乃还"),但罗贯中将其移植到诸葛亮身上,完成了智圣形象的塑造。这个充满戏剧性的情节,将中国传统智慧观中的"借力打力""化敌为用"思想推向极致。现代项目管理学甚至将"草船借箭"列为资源整合的经典案例,足见其已超越文学范畴,成为某种文化原型。

四、火烧赤壁:历史转折的文学镜像

公元208年的赤壁之战,在《三国演义》中被渲染为"借东风""连环计""苦肉计"等多重智谋叠加的史诗。周瑜"雄姿英发"的形象与诸葛亮"羽扇纶巾"的智者风范形成鲜明对比,实则暗含了"一时之雄"与"千古智者"的哲学分野。火攻战术本身在《三国志》中仅有简略记载,但小说家用铺陈的笔墨,将这场战役升华为天时(东风)、地利(长江)、人和(孙刘联盟)的完美结合,奠定了中国人对"转折点"的历史想象模式。

五、白帝托孤:权力交接的道德困境

章武三年(223年),刘备在永安宫的托孤场景,展现了权力转移中最微妙的信任博弈。"若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取"的遗诏,既是对诸葛亮的最大信任,也是将其置于道德枷锁的精妙设计。历史学家指出,蜀汉实行的"丞相开府"制度,使诸葛亮成为集权宰相,这种特殊政体恰始于白帝托孤。《三国演义》将这段史实渲染为"泪洒托孤书"的感人场景,实则暗含了中国政治文化中"委责测试"的深层逻辑——诸葛亮后来的"夙夜忧叹",正是对这种道德绑架的回应。

六、七擒孟获:边疆治理的文明隐喻

诸葛亮对南蛮首领孟获的七擒七纵,在《三国志》中仅有"亮率众南征,其秋悉平"的简略记载。罗贯中却将其扩展为民族融合的寓言式叙事。现代人类学研究发现,西南少数民族口述史中确有"孔明赐礼"的传说,说明小说情节存在民间基础。这个被反复讲述的故事,实际构建了"德化边疆"的治理范式——通过展示文明优越性而非武力征服来实现长治久安,这恰是中国古代边疆政策的文学投射。

七、空城计:虚实之道的军事寓言

街亭失守后,诸葛亮的"空城计"虽属文学虚构(《三国志》明确记载当时诸葛亮在汉中),却成为《三十六计》中"虚者虚之"的完美注脚。这个情节的精妙在于,它不仅是战术欺骗,更是心理博弈的典范。司马懿的"多疑"被塑造为智者的必要缺陷,而诸葛亮的"镇定"则成为以弱胜强的精神符号。现代博弈论学者将空城计解读为"不完全信息下的信号博弈",揭示其超越时代的智慧价值。

八、刮骨疗毒:身体政治的象征仪式

关羽"刮骨疗毒"的记载见于《三国志》:"羽尝为流矢所中,医曰:'矢镞有毒,当破臂刮骨去毒。'羽便伸臂令医劈之,时羽适请诸将饮食相对,臂血流离,盈于盘器,而羽割炙引酒,言笑自若。"这个场景被小说强化为英雄意志的图腾。值得注意的是,施术者本为军医,罗贯中却将其置换为名医华佗(实际华佗早于关羽去世),通过名人效应强化叙事张力。这种身体受难而精神超拔的意象,后来演变为中国武术"武德"的重要组成。

九、舌战群儒:话语权力的剧场效应

诸葛亮在东吴的"舌战群儒",实为罗贯中对汉末清议风潮的文学再现。历史记载中,诸葛亮确实出使东吴促成联盟(《三国志》载:"亮说权曰:'海内大乱,将军起兵据有江东,刘豫州亦收众汉南,与曹操并争天下。'"),但"舌战"细节纯属艺术创作。小说家虚构张昭、虞翻等儒士的诘难,实则是构建"道统"与"势统"的对话场域——诸葛亮以"儒法并用"的雄辩,完成了蜀汉政权合法性的理论建构。

十、三英战吕布:英雄神话的结构生成

虎牢关前的"三英战吕布",是《三国演义》对武将单挑文化的极致渲染。正史中吕布确为骁将(《三国志》评:"吕布有虓虎之勇"),但小说将其夸张为"人中吕布,马中赤兔"的神话存在。这个以少战多的经典场景,实际遵循了"英雄考验"的叙事模式——通过集体战胜看似不可击败的强者,完成英雄资格的认证。现代电竞研究指出,这种"BOSS战"叙事结构,至今仍是游戏设计的核心范式之一。

从桃园结义的伦理建构到白帝托孤的权力禅让,这十大经典故事共同编织了中国人的历史认知图谱。它们不仅是文学想象,更是文化基因的载体——当我们谈论诸葛亮的智慧、关羽的忠义、曹操的奸雄时,实则是在进行一场跨越千年的文化身份确认。《三国演义》的伟大,正在于它将政治哲学、军事战略、伦理困境统统转化为具有永恒魅力的人性故事,让每个读者都能在其中找到自己的精神投影。正如毛宗岗所评:"三国者,乃古今争天下之一大奇局;而演三国者,又古今为小说之一大奇手也。"