云南甘棠箐遗址出土30万年前木器群,改写东亚人类技术史,揭示旧石器时代"有机工具革命"与独特的广谱生存策略。

第一章 震惊学界的发现

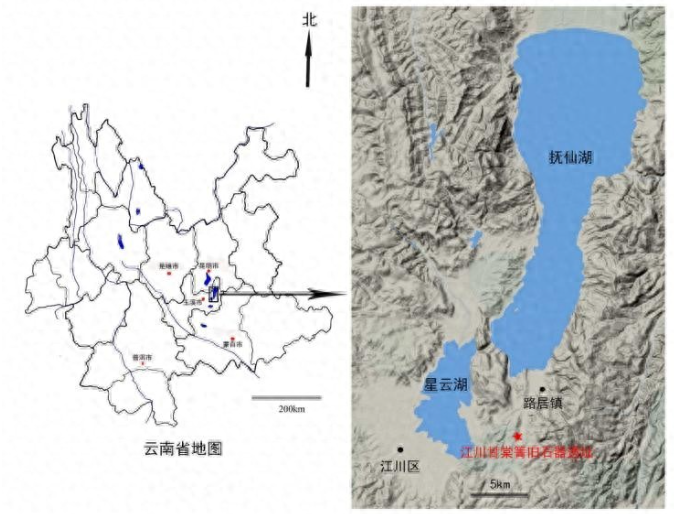

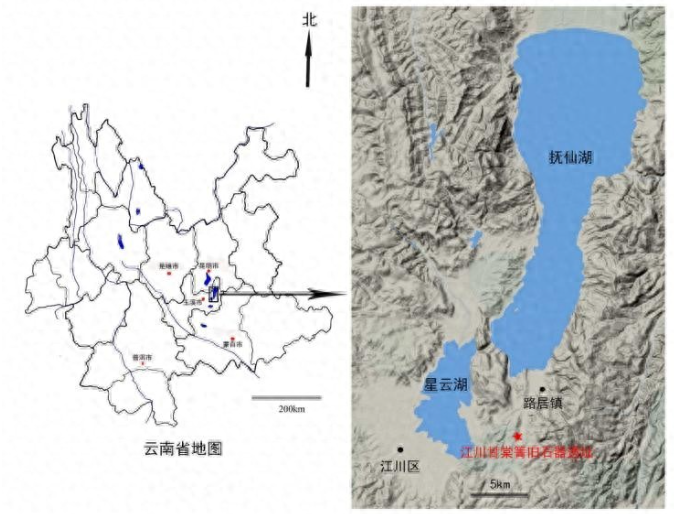

在云南江川县甘棠箐遗址潮湿的土层中,35件沉睡30万年的木器正改写人类技术史。2025年7月,中科院古脊椎所领衔的团队在《科学》杂志发表研究成果,这批包含挖掘棒、钩状器等类型的木器群,不仅是东亚迄今发现的最早木器,更揭示了旧石器时代被忽视的"有机工具革命"。尤为珍贵的是,其中19件工具表面保留着清晰的加工痕迹和使用磨损,19件尖端附着着远古块茎植物的淀粉颗粒,为研究古人类生存策略提供了直接证据。

第二章 穿越时空的考古征程

甘棠箐遗址的探索始于1984年的文物普查,但真正的突破发生在2014-2019年的系统发掘。研究团队采用"探方-层位"三维记录法,在河湖相沉积层中发现这批木器时,其保存状态令现场专家震惊——在显微CT扫描下,松木制成的工具仍可见到320-400微米宽的加工刻痕。为确定年代,团队创新性地采用"四重测年法":光释光测年锁定36-20万年区间,电子自旋共振将年代精确到28.8±2.3万年,古地磁分析排除78万年以上可能,铀系法测定伴生动物牙齿为27.6万年。这种多方法交叉验证的策略,使定年结果具有极高可信度。

第三章 古人类的"智能工具箱"

这批木器展现了惊人的技术多样性:

- 大型挖掘棒(平均长度1.2米)需要双手操作,其尖端磨损模式显示用于深挖;

- 钩状工具(现存最长38厘米)的弯曲部位发现植物纤维残留,推测用于采集根茎;

- 小型尖状器(约15厘米)的握持部位保留指压痕迹,可能用于精细加工。

通过实验考古验证,研究人员用燧石工具复制同类木器,发现制作一件标准挖掘棒需约45分钟,且松木因富含树脂更耐磨损。遗址伴出的四件鹿角软锤(东亚最早)和大量石制品,共同构成"复合工具系统",表明当时已存在原料选择、功能设计的认知能力。

第四章 颠覆性的生存模式

甘棠箐遗址的动植物遗存组合颠覆了传统认知:

- 植物遗存分析显示,松子、榛子等占食物结构的63%,远超动物性食物;

- 工具表面淀粉粒鉴定出6种可食用块茎,包括现代马铃薯的野生近缘种;

- 动物骨骼中未成年个体占比达72%,反映非主动狩猎而是捡食自然死亡个体。

这种"广谱食谱"与同时期欧洲以猛犸象狩猎为主的模式形成鲜明对比。中科院邓涛研究员指出:"30万年前的东亚古人类已发展出适应亚热带环境的独特生存策略,这可能是现代人多样化的演化基础。"

第五章 全球视野下的技术革命

甘棠箐木器的发现填补了关键空白:

- 与非洲奥杜威峡谷150万年前的零星木器相比,这批工具构成完整的技术体系;

- 比意大利Poggetti Vecchi遗址的挖掘棒早13万年,且功能更为多样;

- 证实了学界长期推测的"东亚竹木文化假说",即该地区古人类发展出与西方石器文化并行的有机材料技术传统。

剑桥大学考古系主任Graeme Barker评论:"这项发现迫使我们必须重写旧石器时代的技术传播图谱,东亚可能存在着独立的技术演化路径。"

第六章 未解之谜与未来方向

尽管取得突破,甘棠箐仍留下诸多谜题:

- 木器制造者属于哪个人种?遗址尚未发现人类化石;

- 工具标准化程度暗示可能存在语言交流,但缺乏直接证据;

- 周边100公里内已发现7处同时期遗址,是否存在贸易网络?

研究团队下一步将开展残留物DNA分析、微痕三维建模等工作。随着云南更多遗址的发掘,人类技术史的东亚篇章或将带来更多惊喜。正如项目负责人高星研究员所言:"这些沉默的木器正在诉说一个被石头掩盖了百万年的故事——关于智慧、适应和生存的永恒命题。"