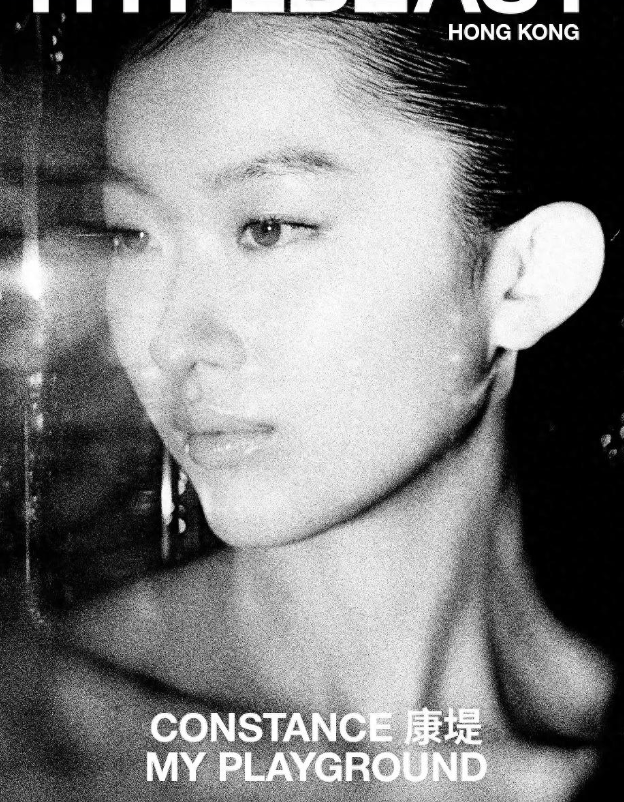

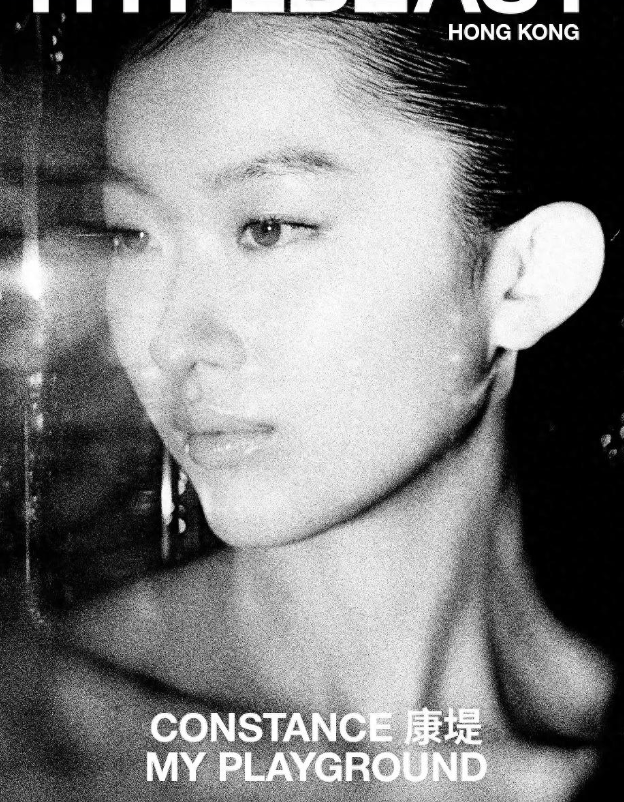

"从'陈奕迅女儿'到独立面孔:陈康堤的完美基因与星二代身份突围战"

当陈康堤的Hypebeast封面在社交媒体刷屏,这位19岁的星二代瞬间成为全网热议焦点。照片中的她,轮廓分明的侧脸、饱满的额头、清冷的气质,被网友盛赞"完美遗传父母优点"、"天生就该吃娱乐圈这碗饭"。这场看似平常的星二代曝光,实则折射出当代社会对"完美基因"的集体痴迷,以及对星二代身份认同的复杂期待。从"陈奕迅女儿"到"撞脸刘亦菲",陈康堤的公众形象演变,恰是一部关于遗传、审美与自我建构的现代寓言。

基因彩票的胜利叙事

陈康堤的颜值讨论中,"完美遗传"成为核心关键词。网友惊叹她"自动筛选父母优点"——陈奕迅的眉眼、徐濠萦的脸型与轮廓,这种选择性遗传的叙事,暗含着对"基因彩票"的浪漫想象。人类学家指出,现代社会存在一种"优生学潜意识",将外貌优势与基因组合简化为可计算的概率游戏。陈康堤案例的特殊性在于,她不仅继承了明星父母的外貌特征,更巧合地复刻了"神仙姐姐"刘亦菲的骨相,这种双重明星基因的叠加,强化了公众对其"天生明星"的认知。

但这种遗传叙事遮蔽了更复杂的现实。儿童发展研究显示,基因表达受环境影响极大,陈康堤的"长开"过程恰逢青春期,舞蹈训练塑造的体态、艺术熏陶培养的气质,与先天基因共同作用才形成如今的模样。将她的外貌纯粹归因于"会挑基因",实则是将复杂生命简化为遗传决定论的粗暴解读。

星二代的身份枷锁

"就算是星二代,也不是所有都好看"的网友评论,暴露了公众对星二代的严苛审视。在娱乐工业中,星二代常被置于双重标准下:既要延续父母的星光,又要证明自身价值。陈康堤的"撞脸刘亦菲"现象,恰是她突破"陈奕迅女儿"标签的尝试——公众终于不再仅通过父亲的光环认知她,而是将其置于更广阔的审美体系中评估。

然而这种"独立认可"依然充满矛盾。当网友断言她"太适合娱乐圈"时,实则是将她的价值锁定在娱乐工业的评价体系内。社会学研究显示,星二代的职业选择自由常被公众期待所限制,仿佛不继承父母的演艺事业就是"浪费基因"。陈康堤目前就读于伦敦大学学院舞蹈系,却已被预设为"偶像剧女主、超模、耀星"的多重身份,这种期待本身构成无形的压力。

审美工业的标准化暴力

陈康堤被赞"长在所有人审美上"的背后,是审美工业对多元性的消解。时尚学者指出,她的"完美头骨"符合西方黄金分割比例(1:1.618),"饱满额头"对应中国传统的"天庭饱满"面相学,这种跨文化的审美统一绝非偶然,而是全球娱乐工业标准化审美的体现。当网友惊叹"挑不出一丝瑕疵"时,实则是用工业化生产的审美模具丈量活生生的人。

更值得警惕的是这种完美标准制造的焦虑。整形医院数据显示,"求刘亦菲同款下颌线"的咨询量在陈康堤封面发布后激增30%,许多年轻女性拿着她的照片要求"同款额头填充"。这种将他人特征视为可复制商品的思维,正是审美工业异化的明证。陈康堤的"完美",无形中成为衡量普通人的新标尺。

身份建构的漫长征程

陈康堤的案例提醒我们,星二代的公众形象建构是场持久战。从童年被拍时的躲闪,到如今主动面对镜头,她的转变轨迹揭示了名人子女身份认同的复杂过程。心理学研究显示,在父母光环下成长的年轻人,通常经历"依附-反抗-和解"三阶段,目前陈康堤似乎正处在从"陈奕迅女儿"向独立个体过渡的关键期。

她的选择颇具策略性:通过时尚杂志而非娱乐媒体亮相,以模特身份而非歌手出道,既借助了家族资源,又保持艺术独立性。这种"若即若离"的姿态,或许是最聪明的星二代生存策略——既不错失家族资本,又不被其完全定义。

娱乐工业的基因迷信

陈康堤现象反映了娱乐工业对"基因决定论"的迷信。制片人私下透露,已有影视项目向她抛出橄榄枝,看中的正是"明星基因+高级脸"的组合卖点。这种将人体简化为遗传代码的商业逻辑,实则是将人异化为商品的危险倾向。当业内人士断言"她不当明星是行业损失"时,忽视了个体选择自由的尊严。

更深层的问题在于,这种基因优越论强化了社会不平等。当陈康堤因"完美基因"被追捧时,那些不符合主流审美的普通人正承受着隐形歧视。法国哲学家福柯揭示的"生命政治"在此显现——社会通过赞美某些身体特征,悄然实施着对另一些特征的暴力。

寻找自我的可能性

在众声喧哗中,陈康堤的沉默引人深思。截至目前,她未对封面引发的热议作出回应,社交媒体更新停留在舞蹈练习视频。这种克制或许正是星二代最珍贵的品质——在公众期待与自我探索间保持清醒。历史表明,最终在艺术领域取得成就的星二代,往往不是最早被看好的"基因赢家",而是那些能突破预设、找到独特表达的人。

陈康堤的未来有无数可能:继承父亲音乐才华的歌手?延续母亲时尚触觉的设计师?或是完全出乎意料的道路?无论如何,她的价值不应被简化为基因组合的幸运,而应是在既定起点上自主开拓的生命力。当网友惊叹"大女主剧本"时,或许忽略了最关键的真相——好剧本从来不是天赐的,而是自己写就的。

从香港到伦敦,从舞蹈教室到时尚封面,陈康堤的旅程才刚刚开始。她的故事提醒我们:在这个痴迷基因、崇拜颜值的时代,真正的"完美"或许在于勇敢走出他人设定的框架,在聚光灯与自我之间,找到那个不被定义的自己。