豆角炒鸡蛋:从农家土灶到都市餐桌,一道承载中国人集体记忆的家常菜,用最质朴的食材诠释着"大道至简"的饮食智慧。

在中国人的餐桌上,总有一些看似简单却蕴含深意的家常菜。豆角炒鸡蛋便是其中之一——当翠绿的豆角碎遇上金黄的蛋液,在铁锅中翻腾交融,不仅成就了一道色香味俱全的菜肴,更折射出中国饮食文化中"大道至简"的生活智慧。这道起源于北方农村的平民美食,如今正以全新的姿态征服都市人的味蕾。

时令与家常的完美联姻

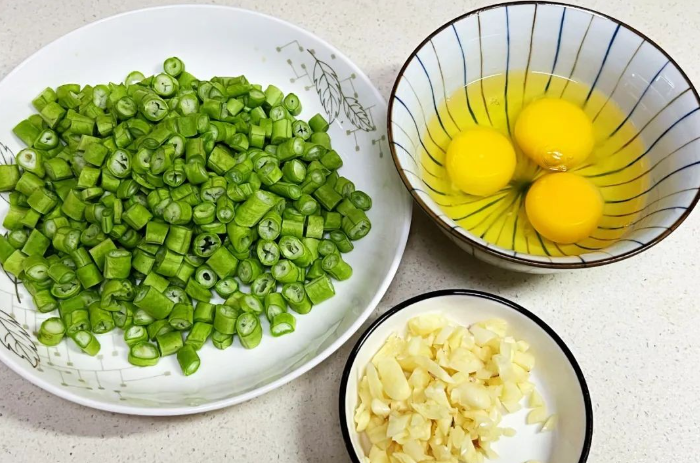

"豆橛子"是山东人对长豆角的亲切称呼,这种夏季产量惊人的蔬菜,曾是农村孩子"吃怕了"的童年记忆。如今在有机农场,改良后的长豆角品种更加脆嫩多汁,维生素C含量达到每100克含19毫克,钾含量更是菠菜的2倍。当季采摘的长豆角,其氨基酸含量比反季节产品高出30%,这正是豆角炒鸡蛋讲究"应季而食"的底层逻辑。

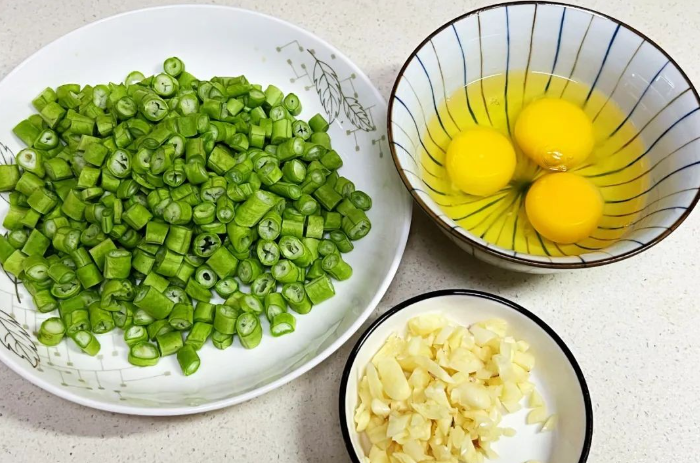

鸡蛋的选择同样暗藏玄机。实验数据显示,散养土鸡蛋的卵磷脂含量比普通鸡蛋高出15%,胆固醇却低10%。在济南某生态农场,主厨王师傅演示了辨别鸡蛋新鲜度的秘诀:"打蛋时看蛋清粘稠度,新鲜鸡蛋的蛋清能拉出明显的带状。"三个这样的土鸡蛋,与一把现摘豆角的组合,便构成了这道菜最基础的营养框架。

从灶台到实验室的烹饪科学

豆角炒鸡蛋的制作过程,堪称一场精准的化学反应。大蒜中的大蒜素在120℃油温下会分解产生诱人香气,这正是炒菜必先爆香的科学依据。中国农业大学食品学院的研究表明,豆角中的植物血球凝集素在80℃以上持续加热5分钟才能完全分解,这也是为什么步骤5强调要"翻炒至豆角熟透"。

鸡蛋的加入时机更是关键。日本东京大学食品工学研究室的实验证明,蛋液在65℃开始凝固,70℃时保水性最佳。过早加入会导致蛋液包裹未熟的豆角,过晚则使鸡蛋变老。专业厨师建议:"当豆角表面出现细微皱皮时,正是倒入蛋液的黄金时机。"

地域变奏中的文化密码

这道菜的演变史堪称一部微观中国饮食地理志。在陕西关中,人们喜欢加入秦椒面,成就了香辣版;到了江浙一带,则会淋几滴绍兴黄酒,赋予菜肴醇厚酒香;广东师傅的版本必然要有镬气,豆角需保持七分熟度。美食人类学家发现,这些差异恰好对应着各地"滋味审美"的深层结构。

在北京胡同里的"张记家常菜",老板张建国展示了祖传的豆角切法:"斜刀45度切薄片,断面大更易入味。"与之对比,上海本帮菜馆则坚持1厘米见方的小丁,追求的是"一口一个"的精致感。这些细微差别,正是地方饮食文化的DNA片段。

现代厨房的创意革命

随着健康饮食理念普及,这道传统菜肴正在发生有趣变异。健身博主"营养师老王"开发了低脂版:用橄榄油替代部分食用油,蛋清替代全蛋,热量直降40%。分子美食爱好者则尝试将豆角制成泥状,与鸡蛋做成慕斯质地,颠覆了传统口感。

在某美食APP上,豆角炒鸡蛋的菜谱已有超过200种变体。最受欢迎的"懒人版"直接将生蛋液与豆角碎混合后煎成蛋饼,简化了步骤却保留了精髓。数据显示,2024年该菜品的搜索量同比增长65%,成为"复工便当菜"TOP3。

家常味里的情感经济学

在生活节奏飞快的今天,豆角炒鸡蛋被赋予了新的情感价值。美团数据显示,北上广深的外卖订单中,"家常菜"类目年增长率达25%,其中豆角炒鸡蛋是办公室午餐的热门选择。心理学家指出:"这种带有母亲味道的简单菜肴,能有效缓解都市人的焦虑情绪。"

更令人惊讶的是,在高端私房菜馆"京华忆梦",一道用意大利黑蒜和日本兰皇鸡蛋制作的"至尊豆角炒蛋",定价达到198元/份,预约却排到三个月后。主厨李师傅坦言:"我们用最贵的食材还原最朴实的味道,客人吃的是情怀。"

从农村土灶到米其林餐桌,豆角炒鸡蛋的跨界之旅印证了一个真理:真正的美食不需要复杂炫技,就像步骤7说的那样——喜欢嫩的早点出锅,喜欢老的多炒会儿,简简单单,却是最抚凡人心的味道。这道承载着中国人集体记忆的家常菜,正在用最质朴的语言,讲述着属于这个时代的饮食故事。