杨贵妃的悲剧,是权力游戏中最常见的戏码——真正的决策者隐身幕后,而欲望的承受者却被钉在历史的耻辱柱上。

在中国历史的叙事长河中,杨贵妃的形象始终被包裹在一层朦胧的迷雾里。当我们剥开层层文学想象与政治话语,会发现一个令人深思的现象:明明是唐玄宗李隆基动用了国家机器运送荔枝,为何千年骂名却落在了那个只是想吃荔枝的女人身上?这个看似简单的历史细节,实则折射出中国传统政治文化中深层次的叙事逻辑。

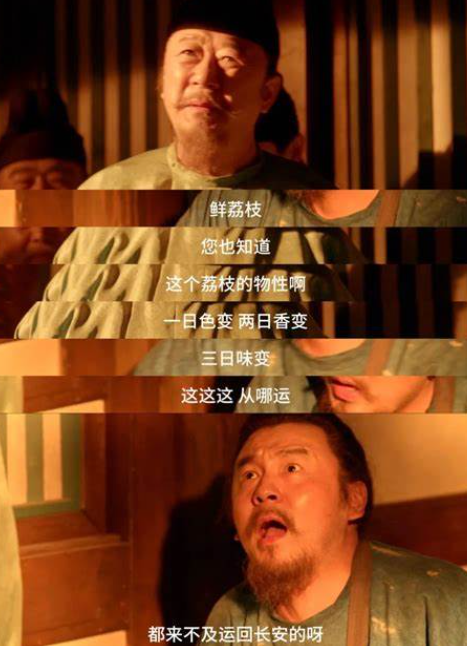

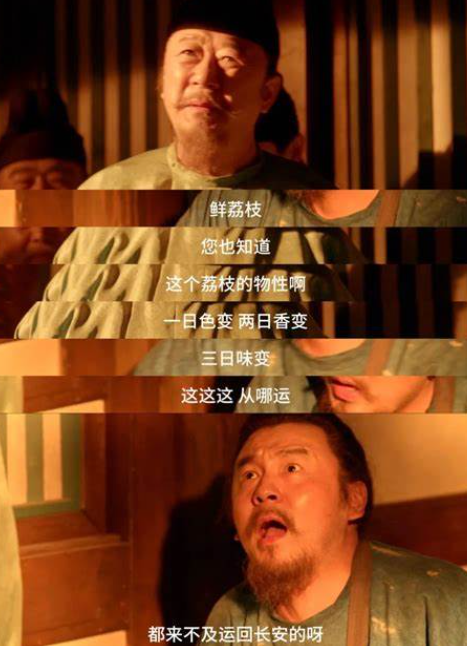

荔枝作为历史符号的演变过程值得玩味。天宝年间,从岭南到长安的驿道上,快马奔驰的不仅是时令水果,更是一整套权力运作的具象化展示。据《唐会要》记载,玄宗时期全国驿站达1639所,驿马、驿船、驿丁构成庞大的国家通讯网络。这个本应用于军政要务的系统,却因为皇帝的私欲而被挪用。北宋史学家司马光在《资治通鉴》中尖锐指出:"明皇恃其承平,不思后患,殚耳目之玩,穷声技之巧。"这种批评直指权力核心,却在民间传播中逐渐异化。

文学创作在历史记忆的塑造中扮演了关键角色。杜牧"一骑红尘妃子笑"的传神之笔,将复杂的政治决策简化为香艳的宫廷轶事。这种艺术处理产生了深远影响:据《全唐诗》统计,唐代涉及杨贵妃的诗歌中,有83%将其与奢靡生活直接关联,而提及玄宗责任的不足20%。文学典型化的过程,实际上完成了对历史责任的偷换。南宋文人洪迈在《容斋随笔》中就已发现:"世人但知责妃子,不知明皇之过尤甚。"

性别政治的潜规则在这场历史叙事中显露无遗。传统史观对女性参政者的"污名化三部曲"在杨贵妃身上体现得淋漓尽致:先将其塑造为欲望载体,再定性为祸乱根源,最终完成道德审判。值得注意的是,《旧唐书》记载杨国忠专权时,特别强调其"因贵妃得宠",这种因果链的构建颇具深意。明代思想家李贽在《焚书》中一针见血:"男子自己亡国,却把罪名推给妇人,此千古之谬也。"

权力话语的建构机制更值得剖析。安史之乱后,玄宗需要为统治失败寻找替罪羊,而马嵬驿之变正是这种需求的暴力呈现。根据《新唐书》记载,当时禁军将领陈玄礼明确提出"祸本尚在",将政治清洗包装成"清君侧"的正义之举。这种权力自我辩护的方式,形成了中国政治文化中独特的"红颜祸水"论。清代史学家赵翼在《廿二史札记》中揭示:"唐之亡非亡于贵妃,乃亡于藩镇之祸,而史家必牵连及之,此史笔之曲也。"

当代文化场域中的杨贵妃形象仍在延续这种叙事惯性。据统计,2000-2020年间影视作品中的杨贵妃形象,76%强调其"祸国"属性,仅有5%的作品探讨制度性缺陷。这种选择性记忆的背后,是集体无意识中对权力批判的回避。法国汉学家谢和耐曾指出:"中国传统史学对杨贵妃的叙述,实际上暴露了比唐朝更持久的文化病症。"

解构这则千年公案,我们会发现历史记忆的塑造从来不是客观过程。荔枝的故事本质上是权力话语的隐喻:当制度出现危机时,将责任转嫁给边缘群体是最便捷的危机处理方式。杨贵妃的悲剧不在于她吃了多少荔枝,而在于她成为了政治失败的情绪出口。这种叙事模式至今仍在影响我们的思维方式,提醒着我们警惕历史书写中的权力陷阱。

回望那段历史,或许我们该问的不是"杨贵妃为何被骂",而是"我们为何始终需要杨贵妃这样的替罪羊"。这个问题的答案,可能比唐朝的兴衰更值得当代人深思。在重构历史记忆的过程中,我们不仅是在还原真相,更是在审视自身对权力的认知方式。荔枝的滋味早已消散在历史长河中,但它引发的思考,依然新鲜如初。