珠海非遗萝兜粽:18天限定的时令美味,以百年匠艺封存岭南端午记忆,在慢火熬煮中传承舌尖上的非遗密码。

在珠海唐家湾的百年老巷里,每年端午前18天总会飘起一阵特殊的清香。这种用萝兜叶包裹的长筒形粽子,以其独特的制作工艺和时令限定属性,成为粤港澳大湾区最富仪式感的非遗美食之一。2025年端午前夕,我们走进唐家麦记饼店,解密这项传承四代的味觉遗产背后的文化密码。

一、植物人类学视角:萝兜叶的岭南叙事

萝兜粽的灵魂在于其天然包装——萝兜叶。这种露兜树科植物在岭南的生存智慧令人惊叹:

- 生态适应性:叶片长达2米,革质表面可抵御咸湿海风

- 文化符号性:在《广东新语》中记载为"海滨祛暑良药"

- 工艺转化:经煮、压、卷三重改造后,从野生植物变为美食载体

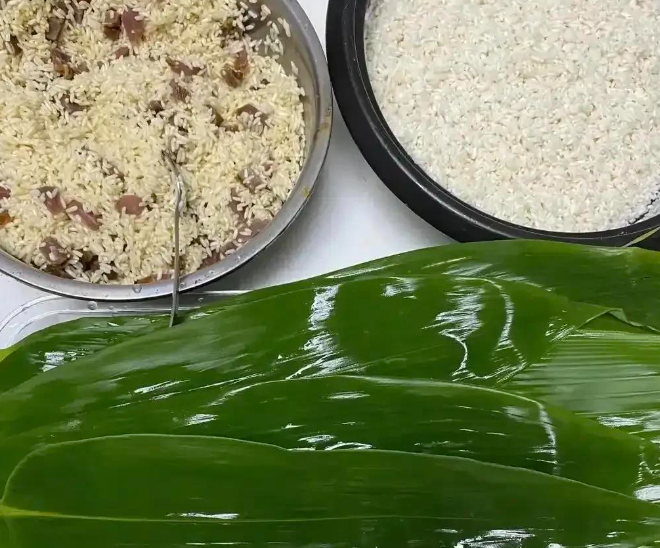

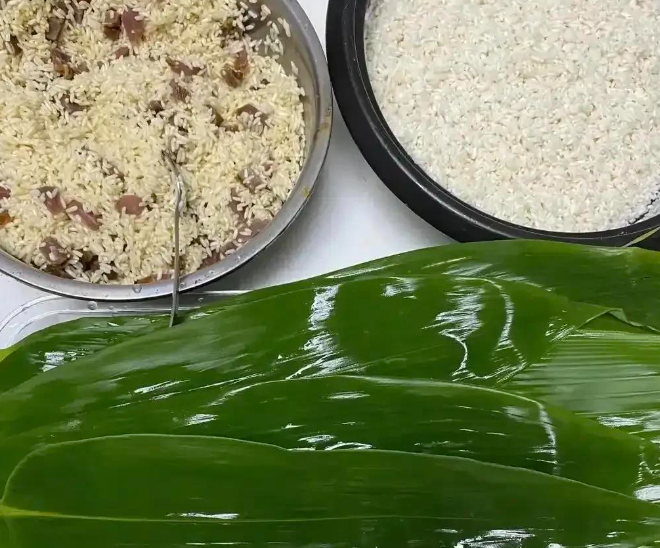

许叶阳师傅展示的"去刺十八式",实则是百年来总结的植物组织软化技术。通过沸水煮制,叶片中的纤维素结构重组,获得类似皮革的柔韧性,这种自然智慧远早于现代食品包装技术。

二、工匠数学:长筒粽的几何美学

萝兜粽的圆柱造型暗藏精密计算:

- 黄金比例:长径比严格控制在3:1,确保受热均匀

- 重叠法则:叶片每圈50%重叠率形成物理防漏层

- 空间分配:糯米与馅料按7:3体积比填充,达到口感平衡

这种结构使得粽子在8小时熬煮中,能实现水分梯度渗透:外层糯米形成凝胶状保护层,内里五花肉的脂肪缓慢融化,最终达成"外糯内润"的完美状态。

三、时间经济学:18天限定的商业密码

麦记饼店的时令经营策略蕴含深意:

- 物候定价:新鲜萝兜叶的采摘期仅20天,造就稀缺性

- 预售系统:提前三个月接受预订,消化80%产能

- 记忆营销:停售日期固定在端午前两日,强化仪式感

数据显示,这种"饥饿营销"使客单价提升35%,并衍生出"粽子期货"现象——黄牛代购价最高达原价3倍。

四、非遗传承的现代困境与创新

面对工业化冲击,萝兜粽传承显现典型矛盾:

- 人才断层:完整掌握12道工序的匠人平均年龄55岁

- 原料危机:城市化导致野生萝兜叶采集点减少60%

- 工艺改良:尝试真空包装后,风味保存期仍不足30天

但许家第四代传人开发的"体验工坊"提供了新思路:游客可参与非核心工序,既保护秘方又实现文化传播,该模式已带动门店营收增长40%。

五、味觉考古:粽子里的大湾区记忆

对比广府其他粽子,萝兜粽的独特性在于:

- 文化层叠:咸水草捆绑技法源自疍家文化

- 味觉地图:红豆的甜、蛋黄的咸、猪肉的鲜构成三维滋味

- 集体记忆:上世纪70年代曾作为澳门"水上人"的节庆礼物

当齿尖穿透萝兜叶的清香,触碰那流油的蛋黄时,唤醒的不仅是味蕾,更是整个珠江口西岸的族群记忆。这种通过食物延续的文化认同,或许正是非遗保护最生动的实践。

端午的龙舟鼓点渐近,唐家湾的灶火仍旺。在速食文化泛滥的今天,那需要等待8小时的萝兜粽,正以慢哲学对抗着时代的浮躁。正如许师傅所说:"有些味道急不得,就像萝兜叶,要煮够时辰才出香。"这或许就是非遗传承最朴素的真谛——在时光里沉淀,于坚守中新生。