"百年文科学府破茧:河南大学工学部挂牌,开启'新工科'战略转型新征程。"

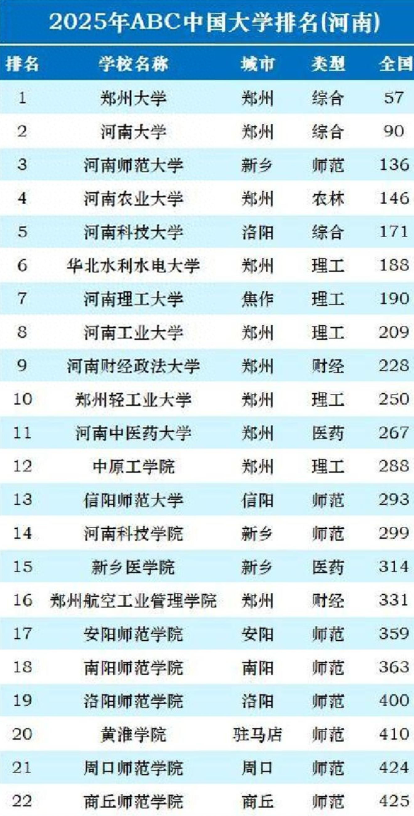

2025年河南省高校排名榜单的发布,犹如投入平静湖面的一颗石子,激起层层涟漪。华北水利水电大学以0.3分的微弱优势超越河南理工大学,新乡医学院挺进前15,河南财政金融学院这样的"新面孔"跻身34强——这些变化绝非偶然,而是河南高等教育生态深刻变革的缩影。在这场看似简单的排名更迭背后,是一场由产业升级需求倒逼的教育供给侧结构性改革,折射出中部地区高等教育发展的新逻辑。

一、排名变局:从"千校一面"到"错位竞争"的范式转换

传统高校评价体系中,学科齐全度、论文数量等指标长期主导排名结果。但2025版河南高校评估体系却呈现出明显转向:产业契合度指标权重提升至35%,科技成果转化率占20%,毕业生本地就业质量占15%。这套被称为"河南方案"的评价标准,直接促成了本次排名的结构性调整。

华北水利水电大学的逆袭极具代表性。该校智慧水利实验室不仅入选全球ESI前1‰学科,更关键的是其研发的"黄河数字孪生系统"已应用于9个河南沿黄区县,近三年为地方防洪减灾创造经济效益超12亿元。相比之下,河南理工大学虽在安全工程领域保持优势,但其科研成果70%服务于省外煤矿企业,在"服务地方"指标上明显失分。这种差距凸显了评估导向的变化:高校价值不再仅由学术论文定义,更要看其对区域发展的实际贡献。

二、专业院校崛起:细分领域的"隐形冠军"培育逻辑

新乡医学院的突围之路更具启示意义。这所非省会院校通过"医工交叉"战略,在智能医疗设备领域培育出独特优势。其与驼人医疗集团共建的"临床医学工程中心",已获批14项三类医疗器械注册证,2024年产业化规模达3.8亿元。更值得关注的是其人才培养模式:生物医学工程专业实行"1.5+1.5"学制(1.5年在校学习,1.5年在企业研发中心实践),毕业生平均起薪达8520元,远超省内同类院校。

这种"专科深耕"策略正在河南形成示范效应。河南财政金融学院聚焦自贸区金融,开发"跨境电商结算模拟系统"被郑州47家企业采用;许昌学院围绕当地电力装备产业,开设"智能电网微专业",毕业生被许继集团等企业"预订式"招聘。这些案例印证了"隐形冠军"理论在教育领域的适用性——在细分市场建立绝对优势,比综合排名更具现实竞争力。

三、地理经济学视角:高校区位价值的重新定义

排名变化还揭示了高等教育地理格局的重构。郑州高校整体表现抢眼,不仅因政策倾斜,更得益于"区位乘数效应"。以郑州大学为例,其与郑州宇通共建的"新能源商用车研究院",距企业总部仅8公里,师生可实时参与样车调试,这种"产学研零距离"模式使研发周期缩短40%。反观非省会高校,即便如河南理工这样的老牌强校,也受制于焦作产业能级不足,面临"技术落地难"的困境。

但特殊区位也可能转化为独特优势。信阳师范学院利用大别山生态资源,构建"茶学+旅游"交叉学科,其编制的《豫南茶旅融合发展规划》被三省八县采用。这种"地理特质化发展"路径,为地方院校突破区位限制提供了新思路。河南省教育厅正在制定的"高校区位优势指数",将更科学地评估不同地理位置的发展潜力。

四、教育供给侧改革的"河南样本"

这场排名洗牌本质上是教育供给结构与产业需求结构的再匹配。在"十四五"河南重点发展的28个产业集群中,每个集群平均仅有1.7所高校提供对口人才支撑,供需缺口明显。本次评估特别设置"专业群对接产业群吻合度"指标,倒逼高校调整学科布局。

郑州轻工业大学的数据颇具说服力:该校砍掉7个就业率低于60%的传统专业,新设"智能家居设计""食品大数据"等方向,2024届毕业生对口就业率提升22个百分点。这种"壮士断腕"式的改革,正在河南高校形成连锁反应。据统计,2025年河南高校专业调整数量同比增长170%,创十年新高。

五、挑战与隐忧:狂欢背后的冷思考

在排名跃升的喜悦之外,深层矛盾不容忽视。首先是资源分配的"马太效应"加剧——前5名高校获得全省53%的科研经费,而排名20位后的院校普遍面临师资流失。其次是评价指标的"短视化"风险,部分院校为追求"就业率"指标,将学生批量输送至低端岗位,背离了人才培养的初心。

更值得警惕的是同质化竞争苗头。在"智能制造"风口下,河南竟有23所高校同时开设相关专业,但课程相似度达78%,可能重蹈"产能过剩"覆辙。如何建立差异化的特色发展路径,仍是未解难题。

这场由产业需求驱动的教育变革,正在重塑河南高等教育生态。当华北水利水电大学的智慧水利专家在黄河堤防上调试传感器,当新乡医学院的医工复合型人才在手术室指导机器人操作,当河南财金的跨境电商人才在郑州自贸区敲定国际订单——这些场景共同勾勒出河南高校的未来图景:不是追求排名的虚名,而是成为区域发展的智慧引擎。在这个意义上,2025年的排名变化不是终点,而是河南高等教育深度转型的起点。