从"汉奸"骂名到血染沙场,张自忠将军用三年时间完成悲壮救赎,以梅花傲骨诠释军人忠魂,终成中华民族抗战精神的永恒丰碑。

1937年7月29日的北平城,空气中弥漫着硝烟与绝望。当29军主力在宋哲元率领下撤往保定,一位将军却选择逆流而行——张自忠以"代理冀察政务委员会委员长"的身份留守沦陷的北平。这个决定,让他背负了"华北头号汉奸"的骂名,却也埋下了一个民族英雄以死明志的伏笔。

一、留守北平:忍辱负重的战略抉择

临危受命的真相

- 宋哲元手谕原件显示,留守决定包含三重使命:

- 掩护29军主力转移(成功拖延日军追击72小时)

- 转移未撤出的8000余伤兵(通过红十字会秘密送走)

- 销毁机密文件(包括北平城防工事图)

- 日本华北驻屯军司令香月清司回忆录承认:"张自忠的周旋使皇军错失合围29军的最佳时机"

"汉奸"骂名的形成

- 1937年7月30日《大公报》社论将张与殷汝耕并列

- 南京街头出现"张自忠不忠不孝"的标语

- 38师部分官兵联名要求"清除军内汉奸"

忍辱负重的100天

- 8月2日:拒绝签署"华北自治宣言"

- 8月15日:秘密转移29军阵亡将士遗骸

- 9月3日:销毁日军索要的冀察政务委员会档案

二、虎穴脱险:惊心动魄的逃亡之路

德国医院的生死十日

- 化名"张先生"登记住院

- 每日更换病房躲避搜查

- 通过美籍护士传递密信

穿越封锁线的细节

- 伪装成煤气公司修理工

- 利用美国商人甘成恩的汽车牌照特权

- 绕行通县教堂的秘密通道

济南至南京的舆论风暴

- 徐州车站遭学生围堵(1937年9月9日)

- 南京政府"撤职查办"令(9月12日)

- 冯玉祥力保信中的关键句:"荩忱之冤,甚于岳飞"

三、浴血重生:59军的复仇之路

重返战场的特殊仪式

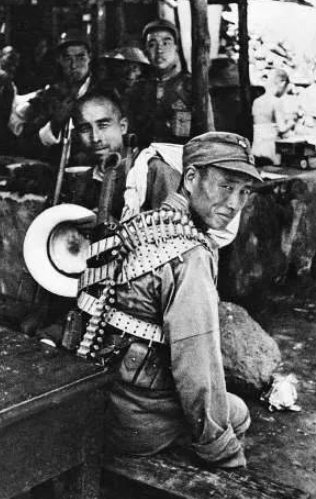

- 1937年12月7日,59军全体官兵刺血明志

- 张自忠当众焚烧"汉奸"报纸

- 定制500把"复仇大刀"

临沂战役的转折点

- 1938年3月14日-19日

- 以伤亡6000人的代价击溃日军坂垣师团

- 日军战报承认:"支那军59师团(原文如此)战斗意志异常顽强"

遗书中的死志

- 1939年鄂北会战前:"此次过河,如不获胜,当自刎以谢国人"

- 1940年4月给冯治安的信:"无论作好作坏,一定求良心得到安慰"

四、梅花山魂:枣宜会战的最后冲锋

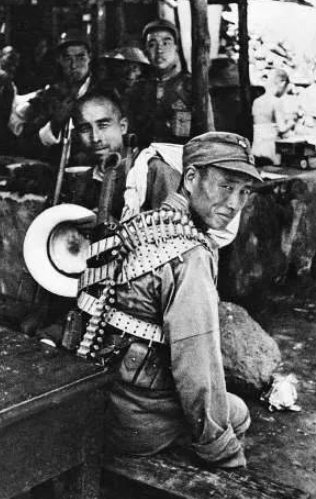

战场还原(1940年5月16日)

- 14:00:右胸中弹,军医建议后撤被拒

- 15:20:左臂被炸断,用绷带捆住手枪继续射击

- 16:05:日军第四分队目击"支那大将最后的冲锋"

日军对战场的记录

- 香川大队作战日志:"敌将遗体旁发现血书'尽忠报国'"

- 军医部尸检报告:"全身弹孔七处,刺刀伤三处"

- 墓碑争议:日军所立"支那大将张自忠之墓"后被砸毁

国葬现场的震撼细节

- 宜昌十万送葬民众与日军空袭的对抗

- 灵柩经过之处,农民跪地捧土相送

- 冯玉祥亲手种植的300株梅花苗

五、历史天平:污名洗刷的漫长历程

证据的陆续浮现

- 1995年公开的日本防卫厅档案证实张自忠未签任何卖国协议

- 2007年发现的德国医院登记簿印证脱险细节

- 2015年台北"国史馆"解密宋哲元手谕原件

两岸的共同纪念

- 北京张自忠路21号设立抗战纪念馆

- 重庆梅花山纪念馆年接待游客超50万

- 台湾军方至今保留"自忠讲堂"

现代研究的评价

- 哈佛大学马克·皮蒂教授:"一个被误解的战略家"

- 国防大学金一南少将:"军人气节的世界标杆"

- 日本学者森田勇造:"中日两国都应尊敬的武士"

张自忠将军用三年时间完成了一个军人的自我救赎——从"华北特号汉奸"到"抗战军人之魂"。当他的鲜血浸透鄂北的黄土,那些曾经咒骂他的报纸开始称颂"张自忠精神",那些朝他吐过口水的学生在他的灵柩前长跪不起。历史终究给出了公正的评判:在民族存亡的至暗时刻,有些人选择用生命点燃火把,而光芒照亮的不仅是前路,还有被误解的阴影。如今,梅花山上的300株梅树年年怒放,仿佛在诉说一个关于忠诚与勇气的永恒故事——真正的英雄,从来不在乎被怎样误解,只在乎是否无愧于心。