西安民警违停致人死亡案暴露责任认定争议,复核认定"适用法律错误"责令重查,折射执法公正与程序正义的深层拷问。

2025年3月31日凌晨4点40分,西安雁塔区雁南二路的夜色中,一起看似普通的交通事故却因涉事双方的特殊身份与后续处理中的诸多疑点,演变成一场关于执法公正、程序正义与社会公平的公共讨论。32岁的厨师罗某远驾驶摩托车撞上违规停放近8小时的私家车后身亡,而车主姬某作为西安市纪委驻公安局监察室民警的身份,更让这起事故的责任认定过程蒙上了一层特殊色彩。

一、事故现场还原与关键证据链断裂

事发路段的监控视频显示,罗某远驾驶摩托车以36公里/小时的速度(未超速)行驶时,撞上了姬某头东尾西停放在主干道上的黑色轿车。司法鉴定证实罗某远佩戴了头盔,排除了酒驾可能,但撞击仍导致其重伤不治。值得注意的是,事发路段为明确设有禁停标志的区域,且涉事车辆正上方两盏路灯熄灭,这些关键细节在最初的现场勘查笔录中均被标注为"无需要记录的情况"。

交通工程专家分析现场后指出,该路段设计时速为50公里,夜间能见度本就不佳,路灯熄灭直接导致路面照度不足国家标准规定的2勒克斯,而违停车辆恰好位于视觉盲区。更令人费解的是,涉事车辆停放位置距离醒目禁停标志仅数米之遥,这种"知法犯法"的行为在责任认定中却仅被定性为"次要责任"。

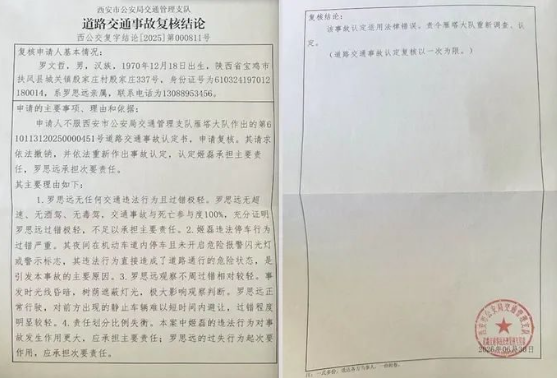

二、责任认定中的程序瑕疵与实体争议

雁塔大队5月30日出具的事故认定书存在多处程序违规:

- 资质缺陷:三名处理民警中仅一人具备中级事故处理资格,且主办民警未在现场勘查材料上签字

- 证据遗漏:未记录路灯熄灭、禁停标志等对责任划分至关重要的环境因素

- 表述失实:认定书称"夜间视线良好"与监控画面明显矛盾

在法律适用层面,北京京师律师事务所许浩律师指出,根据《道路交通安全法》第56条及实施条例第63条,禁止在禁停区域长时间停放机动车。参照最高人民法院关于交通事故责任认定的司法解释,违停车辆若直接导致事故发生,通常应承担不低于同等责任。西安市近年类似判例显示,2024年底新城区法院就曾对一起夜间违停事故判定双方同等责任。

三、民警身份与执法公信力的微妙关系

涉事车主姬某的纪检民警身份,使得本案超越了普通交通事故的范畴。作为监督执法者的纪检人员,其违法行为本应受到更严格的审视。中国人民公安大学警务法治研究中心主任指出:"执法者的违法行为会形成'破窗效应',此案中若对内部人员从轻认定,将严重损害公众对执法公正的信任。"

值得注意的是,西安市公安局交警支队在复核中明确指出原认定"适用法律错误",这种自我纠正常见于存在明显瑕疵的案件。而姬某"联系律师"的回应方式,也折射出公职人员涉事时的特殊应对策略。对比2024年河南灵宝市类似案件,普通市民孙某在货车违停致人死亡案中被直接认定次要责任,两案处理节奏与当事人态度差异明显。

四、全国违停致死案件的司法实践图谱

通过检索中国裁判文书网近三年数据,违停导致死亡的案件责任认定呈现规律性分布:

- 次要责任(占比65%):多适用于违停车辆无其他过错,且对方存在明显操作失误

- 同等责任(占比30%):常见于违停位置危险、时间较长且对方无重大过错

- 主要责任(占比5%):通常伴随违停车辆未开启警示灯、占据行车道等加重情节

西安本案的特殊性在于:

- 违停时长近8小时,远超同类案件平均3.2小时

- 停放于明确标示的禁停区域

- 涉事路段存在照明缺陷

按照北京华一律师事务所秦勇律师的分析,此类情形在司法实践中通常会被判定为同等责任。

五、重构交通事故责任认定的法治路径

本案暴露出的深层次问题值得反思:

- 程序正义:必须严格落实《道路交通事故处理程序规定》中关于主办民警全程参与、关键证据完整记录的要求

- 同案同判:建立交通事故类案检索制度,避免因当事人身份差异导致责任认定偏差

- 监督机制:对公职人员涉交通事故案件应引入异地管辖或上级机关直接介入制度

- 技术赋能:推广使用执法记录仪全程录像,并通过AI辅助分析事故责任比例

随着西安交警支队责令重新调查,本案正走向更为规范的处置轨道。这起事故终将成为中国交通事故责任认定法治化进程中的一个标志性案例——它不仅关乎一个家庭的正义,更关乎每个公民对法律面前人人平等这一基本原则的信仰。当警车违停被贴罚单的新闻屡见报端,我们期待这起案件能够成为强化执法者自我约束、完善责任认定标准的契机,让每起交通事故的责任划分都经得起法律与民意的双重检验。