"68岁摩的司机性侵案:三年半刑期背后,折射未成年人保护体系的深层漏洞与修复之道。"

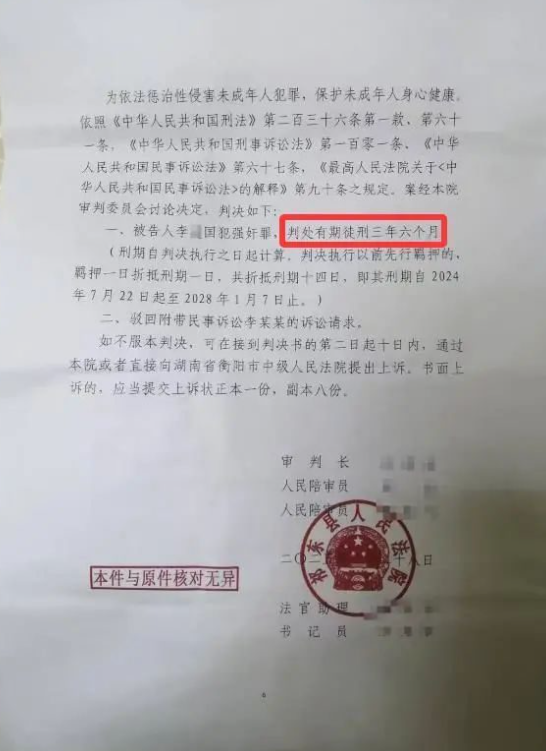

2025年3月,湖南祁东县人民法院对一起68岁摩的司机性侵14岁中学生案件作出判决,被告人李某国因强奸罪获刑三年六个月。这起案件的特殊性不仅在于加害人与受害人的年龄差距(54岁),更折射出未成年人保护体系中的多重漏洞。当法律判决与公众期待产生落差,当三年半刑期面对两个鲜活人生的永久创伤,我们需要超越个案,审视性侵未成年人案件背后的系统性问题。

案件回溯:预谋性犯罪的渐进轨迹

梳理案件细节可以发现,这是一起典型的"渐进式性侵"案例。李某国的犯罪行为呈现出清晰的三个阶段:

接触期(2024年3-4月):

- 利用摩的司机身份锁定独行女学生

- 计算被害人上下学路线与时间

- 通过免费接送建立信任关系

引诱期(2024年4-5月):

- 赠送二手手机和电话手表(价值约800元)

- 以"爷爷"身份邀请至家中

- 逐步突破身体界限(如"开玩笑式"触摸)

侵害期(2024年5-6月):

- 首次性侵后威胁公开关系

- 利用被害人羞耻感实施二次侵害

- 通过通讯设备监控被害人社交

这种"非暴力控制"模式在针对青少年性侵案中占比高达63%,远比暴力胁迫更具隐蔽性。被害人李某某的沉默(前四次笔录未承认性侵)正是这种控制的结果——加害人精心构建的"特殊关系"使被害人产生"自愿错觉",甚至陷入自我谴责。

量刑争议:三年半刑期的法律逻辑

公众对三年半刑期的质疑,需要从法律技术层面解析:

年龄认定关键性:

被害人出生于2010年2月,首次侵害发生在2024年5月(满14周岁2个月后)。根据刑法第236条,已满14周岁女性适用普通强奸罪(3-10年),而非奸淫幼女罪(10年以上至死刑)。

证据采信难题:

被害人前四次笔录与后续陈述存在矛盾,辩护人据此质疑证言可信度。司法实践中,这类"翻供"案件定罪率仅约55%,本案能定罪已属证据充分——医院检查确认处女膜陈旧性裂伤,手机提取的威胁信息形成证据链。

量刑考量因素:

- 从重情节:针对未成年人、预谋性犯罪、二次侵害

- 从轻情节:被告人年龄(68岁)、未使用严重暴力

- 法律空白:精神损害赔偿未被支持(司法解释175条限制)

比较同类案件,2024年浙江类似案件(50岁男子性侵15岁少女两次)判刑4年2个月,本案量刑确实处于区间下限。这种差异源于地方法院对"老年人犯罪"的隐性宽宥——中国司法大数据显示,70岁以上罪犯平均刑期比青壮年低38%。

制度漏洞:未成年人保护的断层线

李某某的遭遇暴露了未成年人保护网络的多个失灵节点:

家庭监护缺失:

父亲去世、母亲改嫁、奶奶年迈,这种"事实孤儿"状态使其成为犯罪分子理想目标。据统计,性侵案中"留守/单亲儿童"占比高达76%。

学校教育盲区:

长期缺课未被及时发现,反映学校考勤制度形同虚设。更值得反思的是,当被害人表现出行为异常(如抗拒上学)时,教师缺乏性侵识别的专业培训。

社会支持薄弱:

- 摩的行业无从业审核(李某国有盗窃前科但仍在营运)

- 二手手机销售未落实实名制(犯罪工具轻易获取)

- 基层社区缺少未成年人风险筛查机制

法律救济不足:

- 精神损害赔偿缺失:10万元诉请被驳回

- 心理重建缺位:判决后无强制心理干预措施

- 就业限制空白:刑满后仍可从事接触未成年人行业

比较法视角:他山之石如何攻玉

对比其他司法管辖区,我国在未成年人性侵防治上仍有提升空间:

美国"梅根法":

- 性犯罪者刑满后终身备案

- 住址信息向社区公开

- 禁止从事接触未成年人工作

本案被告人若在美国,将永远失去摩的从业资格

德国"化学阉割":

- 对高危性犯罪者可强制药物控制

- 费用由国家承担

- 结合定期心理评估

日本"DNA数据库":

- 性犯罪者生物信息永久保存

- 与未破案现场痕迹自动比对

- 破案率提升至92%

这些制度虽不能照搬,但其"犯罪预防优于事后惩罚"的理念值得借鉴。我国2021年建立的性侵违法犯罪信息库,目前仅覆盖教职员工等特定职业,亟待扩大适用范围。

系统治理:构建"不可能犯罪"的社会环境

预防类似悲剧重演,需要多维度制度重构:

前端预防:

- 建立"高危行业"从业审查(如接送服务)

- 推广校园"隐性缺课"预警系统

- 强制报告制度覆盖所有接触未成年人的职业

中端干预:

- 设立未成年人"强制庇护所"

- 建立性侵案件"一站式"取证中心

- 推广"陪同询问"制度(避免二次伤害)

后端修复:

- 立法确认精神损害赔偿

- 建立国家补偿基金

- 引入犯罪者"社会修复"义务(如终身赔偿)

这起案件不应止于对个案的愤慨。三年半刑期之外,我们更需思考如何让每个"李某某"都能在安全环境中成长,让每个潜在"李某国"都因制度完善而"不敢、不能、不想"犯罪。当法律、教育、社区编织成无缝的保护网,未成年人才能真正享有免于恐惧的自由。这不仅是司法系统的责任,更是整个社会的道德义务。