夏季溺水防控指南:构建"认知-监护-急救-装备"四维防御体系,用科学守护每个亲水瞬间,让1.2万溺水悲剧归零。

2025年的夏天,高温来得比往年更加猛烈。当家长们带着孩子奔向清凉水域时,一个触目惊心的数据正在被刷新——我国每年因溺水死亡的15岁以下儿童已突破1.2万人,平均每天33条鲜活的生命消逝在水中。这些数字背后,是无数破碎的家庭和永远无法弥补的伤痛。在这个溺水高发季,我们需要建立一套科学、立体的防御体系,守护孩子们的安全。

一、溺水认知革命:打破影视剧的致命谎言

真实溺水与影视剧的五大差异

- 无声性:87%的溺水者无法呼救(呼吸系统优先保障供氧)

- 姿势异常:呈现"直立挣扎"而非水平游动(占溺水案例92%)

- 时间窗:从呛水到窒息仅需20-60秒(远快于影视表现)

- 救援时效:大脑缺氧4分钟即造成不可逆损伤

- 发生场景:65%的儿童溺水发生在看似安全的浅水区

溺水生理过程解析

- 0-30秒:水进入呼吸道引发喉痉挛(自我保护机制)

- 30秒-2分钟:缺氧导致意识模糊(失去呼救能力)

- 2-4分钟:呼吸心跳停止(黄金救援窗口)

- 4-6分钟:脑细胞开始大面积死亡

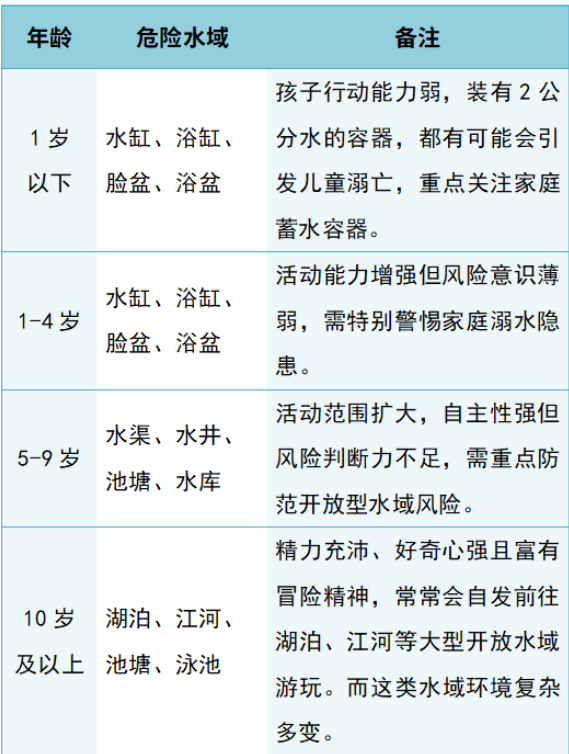

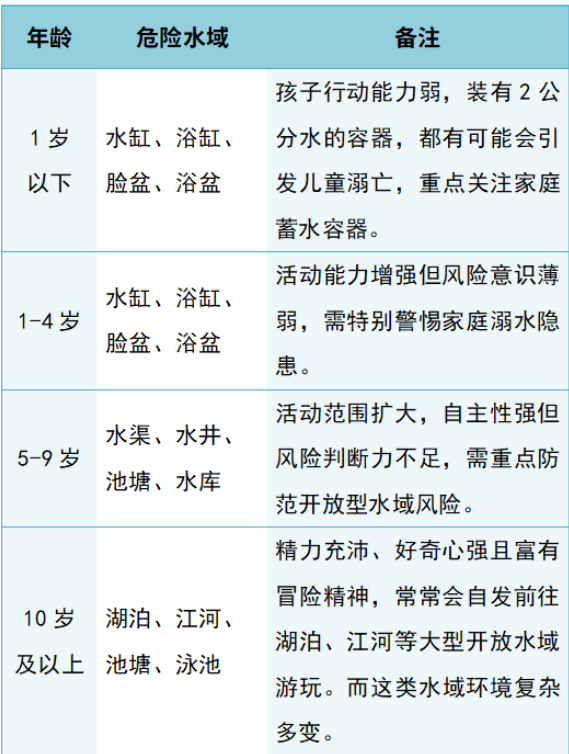

二、危险水域图谱:年龄分层预警系统

0-4岁婴幼儿高危区

- 家庭水域:浴缸(水深>10cm)、水桶、马桶

- 风险特征:头重脚轻的体型易翻倒,5cm水深即可窒息

- 典型案例:2024年杭州婴儿马桶溺水案(监护人离开38秒)

5-9岁儿童危险带

- 社区水域:喷泉池、人工湖、小区景观水系

- 行为特点:好奇心强但风险意识薄弱

- 数据警示:该年龄段溺水者中83%发生在监护人"短暂接电话"时

10-15岁青少年风险区

- 野外水域:河流、水库、废弃矿坑

- 致命诱因:同伴怂恿(占青少年溺水事件的76%)

- 特殊风险:隐藏的漩涡、温差导致的抽筋、水下杂物缠绕

三、看护技术升级:从"在场"到"有效"的质变

三维看护法则

- 空间维度:保持一臂距离(救援反应时间<3秒)

- 时间维度:实施"15分钟轮岗制"(避免注意力疲劳)

- 互动维度:采用"对话式监护"(每2分钟语言互动确认)

智能辅助系统

- 可穿戴溺水预警手环(监测心率、血氧、体位)

- AI泳池监控摄像头(识别异常挣扎动作)

- 电子围栏水域警报器(超出安全范围即时报警)

注意力管理实验

清华大学人因工程实验室研究发现:监护人分心使用手机时,对溺水迹象的反应时间延长至46秒,远超黄金救援时限。

四、急救能力建设:每个家庭必备的生存技能

心肺复苏速成指南

- 判断意识:拍肩呼叫,观察胸廓起伏(不超过10秒)

- 呼叫救援:指定专人拨打120(避免"旁观者效应")

- 胸外按压:

- 婴幼儿:两指法(乳头连线下方)

- 儿童:单手按压(胸骨下1/3)

- 频率:100-120次/分钟

- 人工呼吸:捏鼻吹气(看到胸廓抬起)

溺水特殊处理

- 不主张"倒水"(延误心肺复苏且易致呕吐误吸)

- 警惕"二次溺水"(离水后24小时内出现呼吸困难立即就医)

技能获取渠道

- 红十字会"5分钟急救课"(线下/VR模拟)

- 三甲医院暑期公益培训

- 消防站开放日体验

五、硬件防御体系:科技守护生命防线

个人防护装备

- 救生衣选择:

- 必须通过CE认证

- 领口设计确保昏迷时头部浮出水面

- 适合体重(误差<10%)

- 游泳圈陷阱:

- 普通泳圈≠救生设备(无防侧翻设计)

- 推荐使用"双气囊背心式"救生装备

公共水域改造

- 自然水域设置"电子巡逻员"(无人机+热成像)

- 社区泳池标配"一键急停"系统(3秒排空危险区域)

- 推广"彩虹水深标识"(红黄绿三色直观警示)

家庭安全改造

- 浴室安装"水位感应报警器"

- 水桶实施"即用即清"原则

- 马桶加装儿童安全锁

六、安全教育创新:从恐吓到赋能

儿童防溺水"三不原则"

- 不见监护人不下水

- 不穿救生衣不近水

- 不明确水深不试探

情境模拟训练

- "突然落水"体验(专业教练指导下的安全环境)

- "同伴溺水"应对演练(强调"呼叫-抛物-不盲目施救")

- "抽筋自救"技巧(仰漂、蛙式呼吸练习)

家长认知升级

- 摒弃"会游泳=不会溺水"的误区(38%溺亡者会游泳)

- 建立"水域=火场"的危险意识等级

- 学习"危险预判"方法(观察水流、天气、人群密度)

在这个被高温炙烤的夏天,水既是解暑的良方,也可能是夺命的凶器。当我们带着孩子亲近水域时,请记住:有效的看护不是站在岸边,而是浸入水中;不是用眼睛看管,而是用心灵守护。那些看似多余的防护措施,那些被认为过度的谨慎小心,在生死攸关的时刻,都可能成为挽救生命的关键。让我们用科学的知识武装自己,用完善的体系保护孩子,让清凉的夏天只留下欢乐,不留下遗憾。毕竟,预防溺水的最好方式,就是永远不让"如果当初"的悔恨有机会出现。