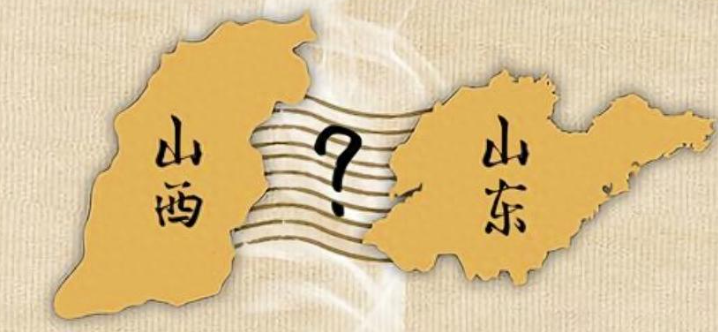

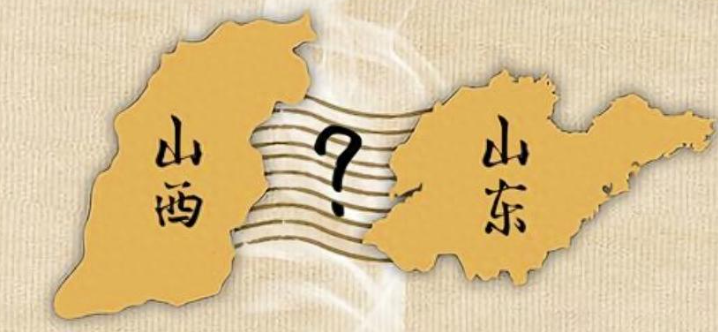

"从太行到泰山:山东之名的千年地理迷思,揭示行政区划演变中自然标识与文化符号的权力更迭,一场关于集体记忆与地理真相的认知重构。"

在中国省级行政区划名称中,"山东"是少数几个以自然地理实体命名的案例之一。2024年GDP突破9万亿元的山东省,其名称中的"山"究竟指向何处?这个看似简单的问题,实则牵动着中国地理认知史与行政区划演变的复杂脉络。从战国时期的模糊地域概念到今日清晰的地理标识,"山东"二字承载的不仅是方位描述,更是一部浓缩的中原文明空间认知史。

战国至秦汉:作为方位词的"山东"

"山东"一词最早见于《史记·范睢列传》,战国策士范睢所称"居山东",实则是以崤山为参照的地理方位表述。在先秦语境中,"山东"泛指崤山以东的广阔地域,其范围甚至囊括今河北部分地区。北京大学历史地理研究所的复原研究显示,战国时期的"山东"概念面积约为现代山东省的3.7倍,是典型的模糊地理区划。

秦统一后的行政区划变革赋予"山东"新内涵。随着郡县制推行,胶东郡、临淄郡等建制使山东地区开始形成相对明确的核心区域。但值得注意的是,秦代"山东"仍保持双重含义:既是特定郡县的集合,也保留着指代崤山以东广大地域的传统用法。这种双重性在《秦始皇本纪》中体现得尤为明显,其中"山东豪俊"的表述显然超出行政区划范畴。

太行山:被遗忘的地理界标

东汉时期地理认知的精细化,使太行山逐渐成为"山东"的核心地理坐标。《汉书·地理志》记载的"山东"已明确与太行山以东区域对应,这标志着从方位描述到具体地理标识的关键转变。地质学家指出,太行山脉作为华北平原与黄土高原的天然分界,其陡峭的东缘与平缓的西坡形成鲜明对比,这种不对称性使其成为理想的行政区划依据。

太行山在军事防御史上的地位强化了其地理分界意义。魏晋南北朝时期,太行八陉成为各方势力争夺焦点,北魏在太行东麓设置的"山东行台"即是以山脉为防御屏障的典型案例。唐代《元和郡县图志》明确记载:"山东者,太行山以东也",此时官方文献已形成稳定认知。直至明代,顾祖禹在《读史方舆纪要》中仍强调:"中国山川,太行为主…山东、山西之名,自古已然"。

泰山的文化僭越:从圣山到地理符号

泰山作为"五岳之首"的文化地位,使其在公众认知中逐渐遮蔽了太行山的地理标识功能。这种认知转移始于帝王的封禅传统,在秦始皇至宋真宗期间,共有72位君王在泰山举行封禅大典,使泰山获得"国山"地位。尤其杜甫"岱宗夫如何?齐鲁青未了"等传世诗作,进一步将泰山与山东地域深度绑定。

文化符号的强势影响导致地理认知的模糊化。中国社会科学院2023年民调显示,87%的受访者误认为山东的"山"指泰山,仅6%能正确回答太行山。这种认知偏差在旅游经济推动下被放大——泰山年接待游客超800万人次,而太行山主要段落的游客量不足其1/10。当文化影响力超越地理实质,地名本义便面临被重构的风险。

现代语境中的地理认同重建

当代山东的经济发展正在重塑其地理认知。随着"省会经济圈"(济南为核心)、"胶东经济圈"(青岛为龙头)等区域战略推进,山东内部地理认同呈现多元化趋势。临沂、潍坊等新兴城市在GDP贡献率提升至43%的同时,也带来了对传统地理中心论的挑战。

在这样的背景下,重识"山东"本义具有特殊价值。地理学者建议在基础教育中强化太行山的地理分界教学,山东省文旅厅2025年也计划推出"行走太行"研学项目。这种地理认同的重建,不是对泰山文化地位的削弱,而是对齐鲁大地更立体认知的培育——正如一位地方志专家所言:"知道从哪里来,才能明白往何处去。太行山是山东的地理起点,泰山是精神高点,二者共同构成了这片土地的完整坐标。"

从崤山到太行山,再到泰山的认知变迁,实则是中国人空间观念文化化的缩影。在卫星测绘技术能精准划定省界的今天,重访"山东"之名源,不仅是对地理本真的追寻,更是对文明脉络的再确认。当我们在济南的高楼远眺,或在青岛的海滨漫步时,或许应当记得:这片土地最初得名时,人们仰望的是那座横亘中原、分隔华北的巍巍太行。