十年陈绿豆引发食品安全争议,科学检测揭示长期储存杂粮的营养流失与健康风险,呼吁在节俭传统与现代食品安全间寻求理性平衡。

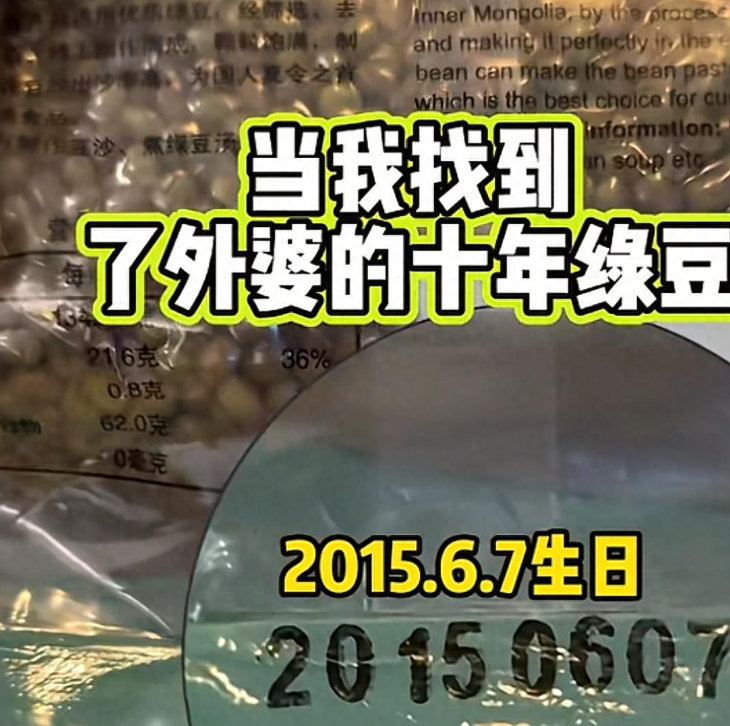

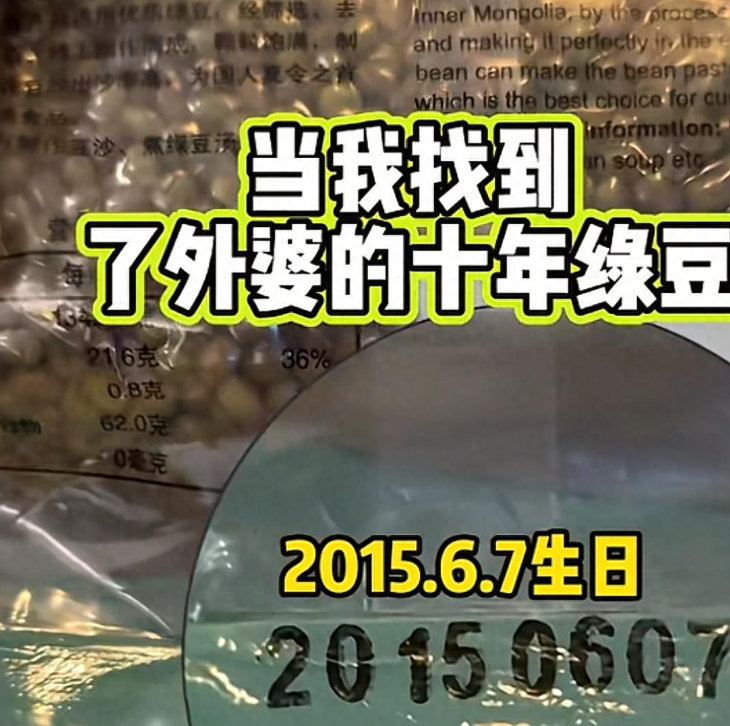

在浙江某户家庭的厨房里,一包生产于2015年的绿豆正引发一场关于食品安全的价值碰撞。外婆坚信"真空包装不会坏"的生活智慧,与年轻一代对食品安全的科学认知,在这个夏日形成了鲜明对立。这场看似平常的家庭争议,实则折射出我国食品安全认知体系中的深层矛盾。

一、陈化粮的"隐形杀手"

浙江省农科院的研究显示,储存超过三年的杂粮会发生一系列化学变化:蛋白质变性导致生物利用率下降40%-60%;维生素B1等水溶性维生素损失率达80%;脂肪氧化产生的自由基等有害物质增加300%。更危险的是,长期储存的杂粮虽无明显霉变,但可能滋生肉眼不可见的黄曲霉菌。实验数据表明,储存5年以上的豆类中,黄曲霉素B1检出率高达23%,这种强致癌物耐高温且无味,普通烹煮无法分解。

二、代际认知的鸿沟

老一辈"惜物"传统与当代食品安全标准存在深刻断层。调查显示,65岁以上人群中有72%认为"没霉变就能吃",而35岁以下群体持此观点的仅占11%。这种差异源于生活经验的代际变迁——在物质匮乏年代形成的生存智慧,与物质丰富时代的健康追求产生冲突。心理学研究证实,经历过饥荒的老人,其大脑对食物浪费会产生类似创伤后应激反应的焦虑情绪,这解释了为何老人常冒险食用过期食品。

三、包装技术的认知误区

"真空包装不会坏"是典型的科学误解。食品工程实验证实,即便在理想条件下,真空包装仅能将豆类的保质期延长至3年。十年储存会使包装内残余氧气(通常占3%-5%)与食物成分持续反应,产生醛类、酮类等有害物质。某检测机构对保存10年的真空绿豆化验发现,其过氧化值超标8倍,丙二醛含量超标15倍,这些氧化产物是加速人体衰老的重要因素。

四、杂粮储存的科学指南

不同杂粮有差异化的保存要求:杂豆类(如绿豆)在25℃下保质期仅18个月,-18℃冷冻可延至3年;杂谷类(如小米)因脂肪含量高,建议避光保存不超过2年;黑米等有色谷物因花青素易氧化,最佳食用期仅6-8个月。专家建议采用"三色标签法":绿色标签标注购买日期,黄色提示临近保质期,红色警示过期需丢弃。智能家居时代,可联网的电子粮仓能自动监测温湿度并提醒食材更新。

五、健康饮食的平衡之道

在反对浪费与保障健康之间需要理性平衡。对于过期杂粮,农科院建议分情况处理:轻微过期的可高温烘焙后作饲料;已氧化的应专业处理;保存良好的可发芽测试(发芽率>30%尚可食用)。更重要的是建立"适度储备"观念——根据中国居民膳食指南,家庭杂粮储备量以3-6个月消耗量为宜。社会组织可开展"粮食银行"活动,将多余新粮捐赠给需要人群,既避免浪费又传递爱心。

这场关于十年陈绿豆的争论,本质上是对食物价值认知的升级。我们既要尊重老一辈的节俭美德,也需要传播现代食品安全知识。正如浙江省农科院专家所言:"食物的终极价值在于滋养生命,而非挑战生命的耐受度。"在物质丰富的今天,或许我们该重新定义"珍惜粮食"——不仅是吃完每一粒米,更是让每一口食物都安全健康地发挥其营养使命。