"精神障碍鉴定下的血案:见义勇为者的生命代价与司法平衡之困"

2025年7月15日,西安浐灞警方通报的一起刑事案件引发广泛关注。35岁的田某因与邻居发生口角,持刀闯入他人住所行凶,导致见义勇为的张少春身亡、另一名男子安某重伤。经司法鉴定,田某案发时存在精神障碍,被认定为“限定刑事责任能力”。这一案件不仅暴露了精神障碍患者管理的漏洞,更引发了关于“见义勇为者权益保障”与“司法公正如何平衡”的深刻讨论。

1. 案件回顾:一场因噪音引发的血案

根据受害者家属肖女士的陈述,案发当日凌晨2时许,其丈夫张少春与两名朋友在安某的公租房内聚会后返回。因关门声响较大,邻居田某认为受到打扰,遂与安某发生争执。情绪失控的田某持刀从楼道追砍至屋内,安某被砍成重伤。张少春为保护朋友上前阻拦,身中数刀不幸身亡。

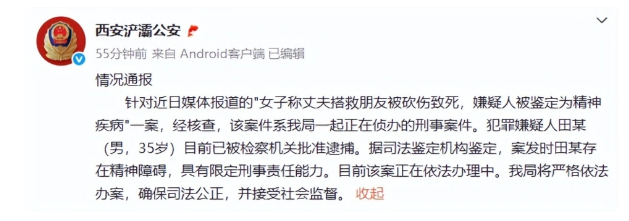

警方通报证实,田某已被检察机关批准逮捕,但司法鉴定显示其作案时处于精神障碍状态。根据《刑法》第十八条,精神病人在不能辨认或控制自己行为时造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任;尚未完全丧失辨认能力的,应当负刑事责任,但可从轻或减轻处罚。这一认定或将直接影响量刑结果。

2. 争议焦点:精神障碍能否成为“免罪金牌”?

尽管田某被鉴定为限定刑事责任能力,但公众质疑声不断:

- 行凶的预谋性:田某争执后返回家中取刀再实施攻击,是否体现了一定程度的控制能力?

- 监护责任缺失:若田某确有精神病史,其家属或社区是否尽到监管义务?

- 受害者权益平衡:法律对行凶者的“从轻处罚”是否变相削弱了对见义勇为者的保护?

中国政法大学刑法学教授指出:“限定刑事责任能力的鉴定需结合具体行为表现。若嫌疑人作案时能针对性选择攻击对象,可能反映其具备部分辨认能力,不宜过度减轻刑罚。”

3. 见义勇为者的困境:法律保障与赔偿难题

张少春的遭遇折射出见义勇为者的普遍困境:

- 认定程序复杂:目前各地见义勇为认定标准不一,部分案例因“非官方组织的救助行为”难以获评;

- 赔偿难以落实:若凶手无经济能力或免于刑责,家属可能面临“无人担责”的局面;

- 社会救助滞后:多数地区见义勇为基金补助金额有限,难以覆盖长期医疗或抚养费用。

本案中,张少春家属能否获得国家补偿或社会捐助,将成为衡量社会正义的重要标尺。

4. 精神卫生体系漏洞:如何避免悲剧重演?

我国《精神卫生法》虽规定了对严重精神障碍患者的社区管理,但实践中仍存在短板:

- 社区监管流于形式:部分患者档案更新不及时,动态随访缺失;

- 家庭监护能力不足:低收入家庭难以承担治疗费用,导致患者停药失控;

- 应急处置机制薄弱:面对突发暴力行为,基层缺乏专业干预力量。

专家建议,应建立“社区-医院-公安”联动机制,对高风险患者实行电子定位、定期复诊等强化管理。

5. 司法公正的平衡:保护弱势群体≠牺牲社会安全

在类似案件中,法律面临两难选择:

- 过度从宽:可能纵容潜在暴力风险,削弱公众安全感;

- 过度从严:则违背对精神障碍者的司法人道主义原则。

西北大学法学院教授建议:“可借鉴国外‘强制医疗+监护赔偿’模式,对不负刑责的精神障碍患者实施强制治疗,并追究监护人的民事赔偿责任。”

结语:悲剧之后的制度拷问

张少春用生命诠释了普通人的勇气,而他的牺牲也应推动社会制度的完善:

- 细化见义勇为保障法,建立全国统一的认定与补偿标准;

- 强化精神障碍患者管理,落实监护人法律责任;

- 完善司法鉴定监督机制,避免“精神病鉴定”被滥用。

一起个案背后,是法律、伦理与社会管理的复杂博弈。唯有在保护弱势群体与维护公共安全之间找到平衡,才能让见义勇为者不再流血又流泪,也让精神障碍患者得到真正有效的救治与监管。