中国启动3000万人次补贴性职业技能培训,靶向培养数字工匠、新农人等紧缺人才,以政企协同、技术赋能重构培训生态,为新质生产力发展注入技能红利。

在深圳比亚迪的智能制造车间里,25岁的李伟正通过VR设备学习工业机器人编程技巧。他的培训费用70%来自政府补贴,结业后将直接进入比亚迪的"灯塔工厂"工作——这只是中国正在实施的3000万人次补贴性职业技能培训的缩影。这场始于2025年的国家级人力资源升级工程,正在以前所未有的力度重塑中国的劳动力结构,为新质生产力发展铺设人才基石。

一、靶向培训:破解结构性就业矛盾

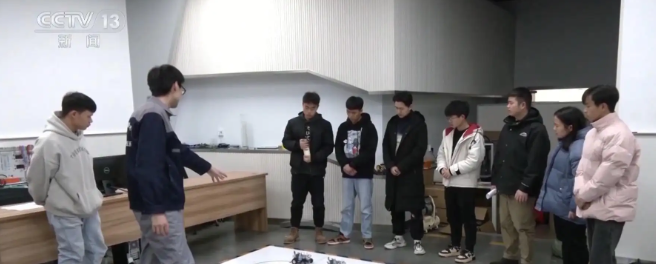

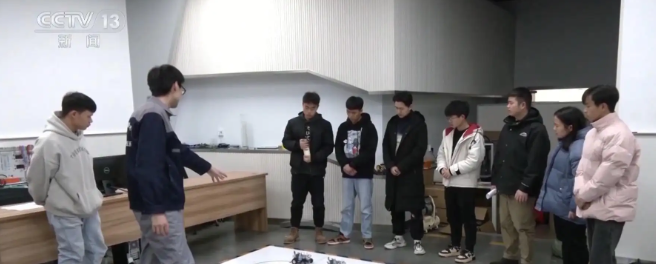

人社部2025年第一季度数据显示,我国技能劳动者总量超2亿人,但高技能人才仅占28%,与发达国家40%-50%的水平存在明显差距。更严峻的是,在人工智能、低空经济等新兴领域,人才缺口高达1200万。这种结构性矛盾催生了"技能照亮前程"计划的精准设计:针对先进制造业的"数字工匠"培养计划,学员结业后平均薪资提升42%;面向农村转移劳动力的"新农人"培训,使无人机植保等新技术应用率提升3倍。

广东佛山"数字工厂实训基地"的案例尤为典型。该基地联合美的、格兰仕等企业开发"模块化课程",将传统3个月的培训压缩为480学时的"微证书"体系。学员通过AR设备模拟生产线故障排除,结业即获企业认证,就业转化率高达91%。这种"培训-认证-就业"闭环模式,正在全国23个先进制造业集群推广。

二、政企协同:培训生态的系统重构

浙江杭州的"技能银行"创新模式,展现了多方协作的培训新生态。政府提供每人6000元/年的培训券,企业按1:1比例配套投入,培训机构则根据结业学员就业率获得阶梯奖励。这种设计使2025年上半年杭州数字经济培训人次同比增长170%,蚂蚁集团等企业反馈新员工上岗培训周期缩短60%。

更深刻的变革发生在评价体系。人社部取消62项职业资格许可,代之以"行业技能等级证书"。如京东物流的"智能仓储管理师"认证,既可作为职称评定依据,又与薪酬体系直接挂钩。这种市场化评价机制,使培训内容与产业需求实现动态匹配。

三、技术赋能:培训方式的范式革命

苏州职业大学的"元宇宙培训舱"里,学员正通过触觉反馈手套练习精密焊接。这套耗资千万的实训系统,政府补贴覆盖80%成本,却将培训事故率降为零。数据显示,采用VR/AR技术的培训项目,学员技能掌握速度提升40%,企业因此减少的试错成本平均每人节省1.2万元。

在陕西渭南,"5G+区块链"技术正解决农民工培训的信任难题。每个培训环节数据上链存证,结业证书包含不可篡改的学习轨迹,使偏远地区劳动者也能获得大企业认可。首批300名"区块链矿工"学员全部被陕煤集团录用,起薪较传统工种高35%。

四、长效机制:从政策驱动到市场自觉

补贴性培训的深层价值,在于培育持续运转的技能提升市场。山东青岛的"学分银行"试点允许劳动者累积不同机构的培训学分,兑换高等教育学历或职业资格。这种终身学习体系的构建,使当地劳动者年均参与培训人次从政策实施前的8万跃升至25万。

资本市场的反应印证了这种转型的成功。2025年上半年,职业教育赛道融资额同比增长300%,其中"AI实训平台"、"技能认证SaaS"等新业态备受青睐。如"技匠云"平台通过算法为每位学员定制成长路径,已完成C轮融资,估值突破百亿。

这场覆盖3000万人次的技能革命,其意义远超单纯的就业促进。在北京大学新结构经济学研究院的评估报告中,指出该计划将推动我国人力资源结构实现"三个跨越":从人口红利向技能红利跨越、从规模就业向质量就业跨越、从代工制造向创新制造跨越。当李伟这样的青年技工在"数字孪生"车间里调试机器人时,他们书写的不仅是个人命运的改变,更是一个制造业大国向智造强国的进化史诗。