真假结婚证困局:一桩离婚案牵出婚姻登记历史漏洞,身份冒用与制度缺陷下的法律身份危机亟待破解!

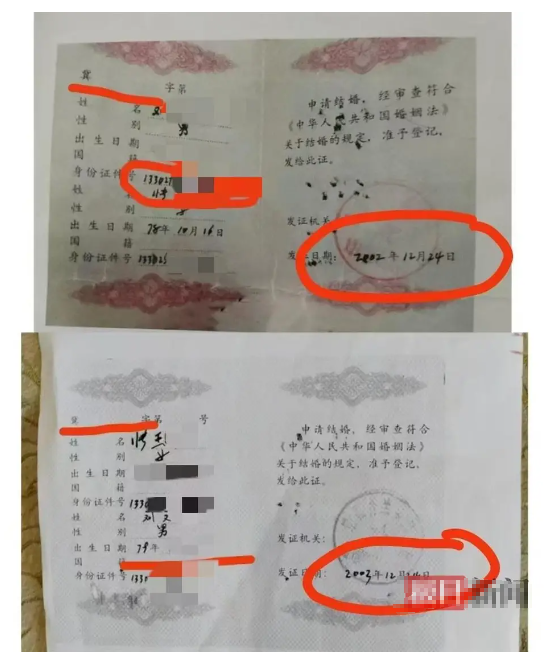

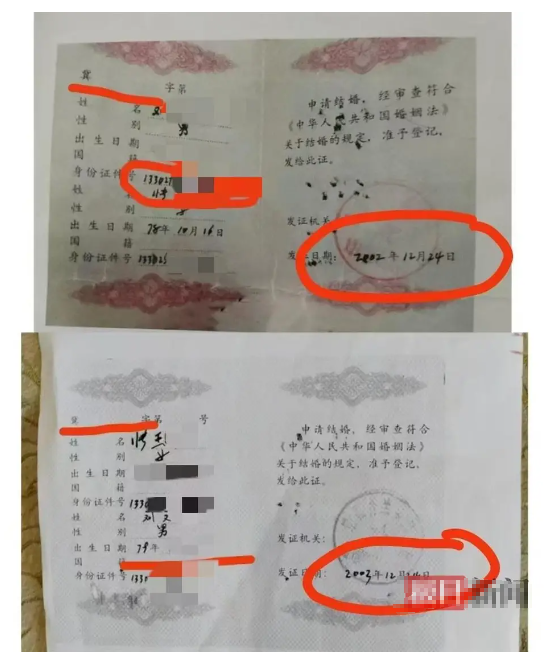

在河北省故城县人民法院的法庭上,刘先生手持两份截然不同的结婚证复印件,陷入了一场持续六年的身份困境。这两张分别标注2002年和2003年的结婚证,不仅承载着一段破裂的婚姻,更暴露出基层婚姻登记系统中令人震惊的管理漏洞。这场离奇的"双证疑云",正在考验着法律对婚姻关系本质的认定标准。

一、结婚证的"平行时空"

本案中出现的两版结婚证构成制度性荒诞:

- 2002年版:登记于景县民政局,身份证号为15位旧号,签名经鉴定非本人笔迹

- 2003年版:刘先生2016年凭复印件在故城县补办,但原始档案缺失

更吊诡的是,景县民政局承认2003年才成立登记处,却出现所谓"2002年登记记录"。这种时空错乱指向基层民政系统早期可能存在的"空白证件"管理问题——上世纪90年代至2000年初,部分地区确实存在未联网时手工填写结婚证的现象。

二、笔迹鉴定引发的法律地震

古城县公安局的鉴定结果犹如投入平静水面的巨石:

- 身份否定:结婚申请书签名非刘先生笔迹

- 程序质疑:15位身份证号时代存在"代领"可能

- 效力危机:未被本人确认的婚姻关系是否成立

法律专家指出,根据《婚姻登记条例》,冒用身份登记属重大程序违法,理论上应撤销婚姻。但实践中法院往往回避直接否定婚姻效力,更倾向用"感情破裂"标准判决,导致本案出现"离不掉的婚"怪象。

三、离婚诉讼的"程序迷宫"

刘先生经历的诉讼轮回凸显制度困境:

- 2019年:首次起诉离婚,因涉刑案中止

- 2022年:缺席被判"感情未破裂"

- 2025年:笔迹鉴定后仍未能解除关系

这种循环消耗着司法资源。数据显示,全国类似"被结婚"案件年均超200起,但最终被宣告婚姻无效的不足10%,多数转入漫长离婚程序。

四、基层民政的"历史债务"

景县民政局的回应揭开历史伤疤:

- 手工登记时代(2004年前):介绍信即可领证,身份核验形同虚设

- 过渡期乱象(2004-2012):部分地区未及时电子化旧档案

- 信息孤岛:省内婚姻登记系统2015年才完全联网

这些历史遗留问题,让"刘先生们"成为制度漏洞的代价承担者。某省民政厅内部报告显示,类似存疑婚姻登记中,60%集中在2000-2005年。

五、破局之路:制度修复与权利救济

本案启示的解决方案应包括:

- 全国档案筛查:对2000-2010年婚姻登记全面数字化复核

- 特别司法程序:设立"婚姻关系确认之诉"快速通道

- 过错追责机制:对查实的冒名登记追究行政责任

北京市律协婚姻家事委员会主任指出:"当结婚证可以'买'、签名能够冒用,我们捍卫的就不只是某个人的婚姻自由,更是法律文书的公信力底线。"

这场离奇的离婚拉锯战,暴露出中国婚姻登记制度转型期的阵痛。在数字化政务全面推进的今天,如何妥善清理这些"历史债务",既关系个体权益保障,更关乎"结婚证"这三个字承载的社会信任。或许正如刘先生所说:"我要的不只是离婚,更是法律还我一个真实的身份。"这个朴素诉求,正在叩问着行政与司法系统的协同应对能力。