"从2万元赔偿到行业警醒:安全不应是消费者用尊严换来的施舍"

一、事件回顾:从猥亵到舆论风暴

2025年7月1日晚,武汉女子王丽(化名)在椰岛造型金地雄楚店洗头时遭遇男店员猥亵。惊醒后,她立即质问涉事店员并报警。警方调查确认,王丽胸前检测出该店员的生物信息,涉事男子被行政拘留10天。然而,事件并未因法律处罚而结束——店方的冷漠态度和推诿处理,将一场本可及时化解的危机,演变成全网热议的舆论风暴。

争议焦点:

- 涉事店员身份成谜:店方称该男子"已被开除,自行跑回上班",却仍穿着工作服服务顾客,暴露管理漏洞。

- 监控缺失:关键角度监控未拍到事发过程,消费者质疑"是否故意规避责任"。

- 二次伤害:店长声称"又不是我做的",女店员暗示"闹大影响名声",被批"受害者有罪论"。

二、连锁品牌的"甩锅式管理":从门店到总部的责任链条断裂

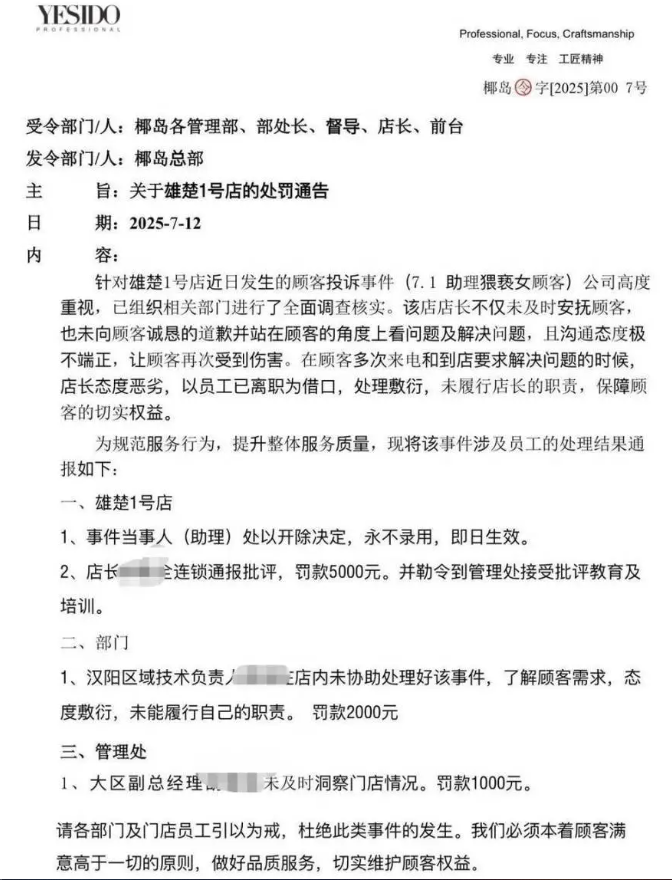

事件发酵后,椰岛总部紧急灭火,对涉事门店开出罚单:店长罚款5000元、区域负责人连带受罚、涉事员工"永不录用",并向王丽赔偿2万元。然而,这份看似严厉的处罚,却暴露出连锁行业普遍存在的管理顽疾:

1. 加盟模式下的"责任真空"

- 涉事门店称"已向总部汇报,总部让自行处理",总部却表示"未收到上报",双方说辞矛盾。

- 行业通病:许多连锁品牌为快速扩张采用加盟制,但对加盟店监管流于形式,出事即甩锅。

2. 员工准入与培训缺失

- 涉事男子若真"被开除",为何能自由进出工作区域?反映离职流程形同虚设。

- 服务行业接触异性顾客是常态,但多数企业未针对性开展反骚扰培训。

3. 危机公关的傲慢与迟缓

- 店长初期态度被指"冷血",总部直到舆情爆发才介入,错过黄金48小时。

- 对比茶颜悦色等品牌建立"性骚扰零容忍"快速响应机制,椰岛显然缺乏预案。

三、消费者维权之痛:为何总是"闹大才解决"?

王丽的遭遇并非个案。从酒店偷拍到健身房骚扰,类似事件常陷入"报警→商家敷衍→舆论发酵→被迫解决"的怪圈。其背后是三重困境:

1. 取证难

- 服务场所监控常有盲区,涉事店员删除记录案例频发(如2024年上海某健身房事件)。

- 王丽若非警方检测固定证据,很可能因"证据不足"无法立案。

2. 维权成本高

- 普通消费者需面对商家的"拖字诀"和心理施压(如暗示"影响名声")。

- 法律程序耗时耗力,多数人选择息事宁人,反而纵容不良商家。

3. 行业潜规则庇护

- 涉事员工常被"低调开除",但换个门店继续就业(如2023年杭州美发行业调查显示,32%骚扰者仍在从业)。

- 品牌方更倾向"赔钱了事",而非系统性整改。

四、破局之道:如何构建真正的安全消费环境?

对企业:

- 技术防控:强制服务区无死角监控,存储周期不少于30天;推广"一键报警"工牌。

- 制度革新:建立行业黑名单共享机制,对性骚扰者全平台封禁;将反骚扰培训纳入KPI。

对消费者:

- 取证意识:遇侵害立即拍照录像,要求封存监控,拒绝"私下调解"。

- 联合维权:通过消协、社交媒体形成群体压力,倒逼企业整改。

对监管:

- 提高违法成本:参考《上海市消费者权益保护条例》第62条,对漠视投诉的商家处以营业额比例罚款。

- 推行"强制报告":要求企业24小时内向监管部门上报性骚扰事件,瞒报重罚。

结语:安全不是施舍,而是基本权利

椰岛事件终会淡出热搜,但它揭示的真相不容忽视:当一家拥有300多家门店的知名品牌,仍将消费者安全寄托于"员工自律"和"事后赔偿",整个服务业都该警醒。王丽收到的2万元赔偿,不应是终点,而应是行业刮骨疗毒的起点——毕竟,没有任何一个消费者,应该为"正常接受服务"而提心吊胆。