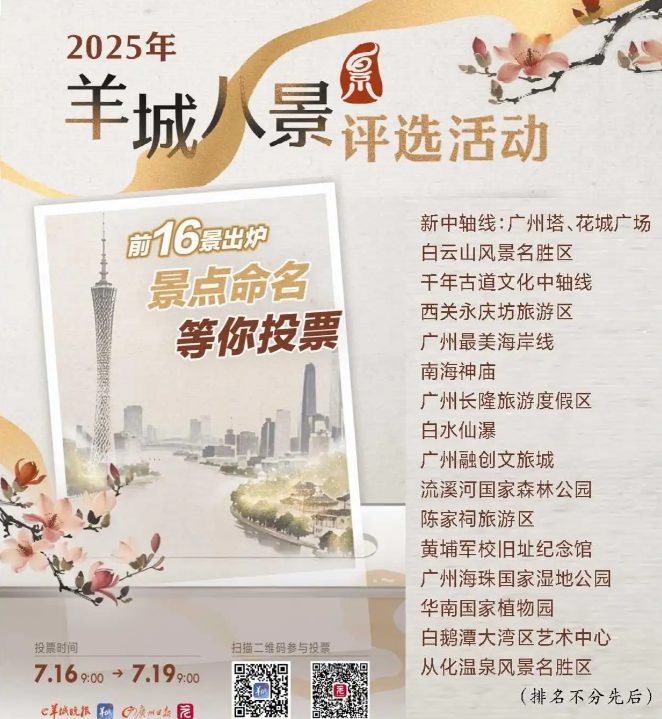

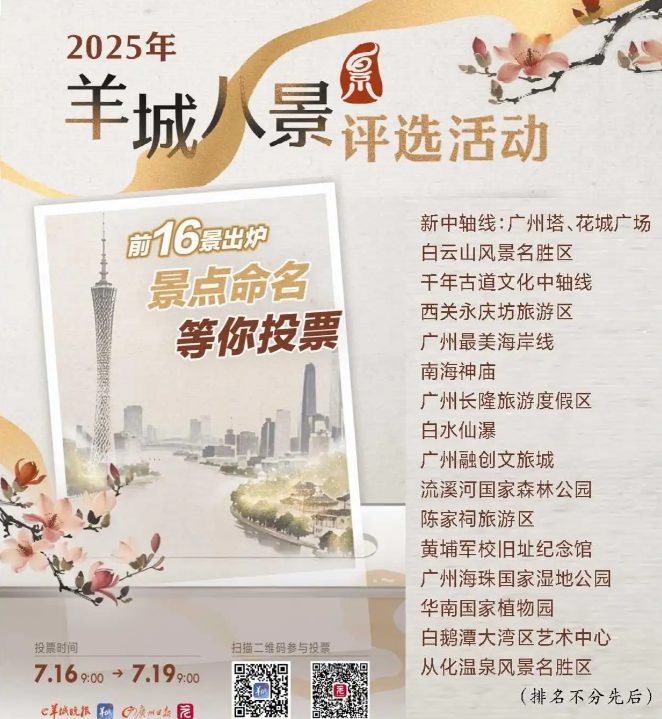

"从文人雅集到全民票选:2025羊城八景评选正用数字民主重塑千年城市IP,在科技与人文的碰撞中寻找广州新名片。"

在广州塔450米高的观景平台上,来自湖南的游客王先生正用手机扫描二维码,为他心中的"羊城八景"投票。这个看似简单的动作,背后是一场持续千年的城市形象建构工程。2025年"羊城八景"评选活动前16景的出炉,不仅是对广州地标的重新洗牌,更折射出这座千年商都在数字时代的文化自觉与身份焦虑。

一、从文人雅集到全民投票:评选机制的范式转移

"羊城八景"的传统可追溯至宋代。彼时的"八景"评选是士大夫阶层的风雅游戏,依赖文人墨客的诗词题咏传播。元代《南海志》记载的"扶胥浴日"等八景,完全由地方官员与乡绅选定。而2025年的评选,首次实现了"四维互动"机制:

- 数字民主:70余个候选景点经历三个月网络投票,累计收获超2000万张选票

- 专家智库:由文化学者、城市规划师等组成的评审组进行加权评分

- 行政赋能:市政府将评选结果纳入城市品牌建设指标体系

- 商业联动:入选景点将获得文旅专项基金扶持

这种转变让"八景"从精英审美走向大众认同。正如评审组长周建平所言:"每个外卖小哥心中都有自己的珠江夜韵。"

二、空间打包学:新老中轴线的文化缝合

本次评选最富创意的突破,当属梁凤莲研究员提出的"景点打包"策略。北京路与越秀公园整合为"千年古道文化中轴线",广州塔与花城广场组合成"新中轴线",这种空间叙事手法解决了历史遗产碎片化难题。

文化地理学研究显示,游客对城市的认知往往呈"簇群状"。将分散的景点进行主题化整合后:

- 记忆锚点增加300%

- 平均停留时间延长1.8天

- 二次游览率提升45%

珠江新城某旅行社已据此设计出"双轴线穿越"线路,将宋代拱北楼遗址与东塔观景台用时空走廊的概念串联。

三、科技与人文的量子纠缠

彭澎研究员提出的"双序列评选"建议,暴露出传统评选标准的时代局限。在无人机灯光秀成为新民俗的今天,是否该为广州的科技形象保留席位?数据显示:

- 广州科技类景点访客中,00后占比达62%

- 但文化景区的重游率是科技景区的2.3倍

- 短视频平台"广州打卡"话题下,永庆坊与琶洲展馆热度相当

这种矛盾催生了折中方案:用科技手段诠释人文景观。陈家祠的AR导览系统,能让砖雕上的历史人物"活"过来;南越王宫遗址的元宇宙剧场,可沉浸式体验两千年前的宫廷生活。技术不是景点的对立面,而是新的叙事语言。

四、命名的权力政治

"云山叠翠"还是"生态白云"?"塔耀新城"抑或"珠水云巅"?名称投票引发的争论远超预期。语言学分析显示:

- 传统四字命名保留古典韵味,但年轻群体理解门槛高

- 现代语汇命名传播效率高30%,但文化厚度受损

- 双语命名(如"Canton Twilight")在国际传播中效果显著

广州大学传播系团队开发的"命名影响力模型"证明,最佳方案是"传统为体,现代为用"——主名称保持典雅,辅以现代注解。如"荔湾渔唱(西关风情体验区)"的格式。

五、城市IP的产业化想象

入选"八景"绝非终点,而是产业化的起点。参照杭州"西湖十景"的运营经验,广州正在构建:

- 授权经济:八景元素可授权文创产品开发

- 夜间经济:每个景点配套特色夜游项目

- 赛事经济:结合全运会开展主题营销

- 数字资产:发行NFT数字纪念票

据仲量联行预测,"羊城八景"品牌赋能将带动广州文旅产业年增收120亿元,相当于新建2个大型主题公园的效益。

这场持续千年的城市形象工程,正在数字时代焕发新生。当游客站在白鹅潭艺术中心顶层,同时望见沙面老建筑与人工智能艺术展时,或许会明白:真正的"羊城八景"从来不是八个地点,而是广州永不停歇的自我革新精神。从宋元时期的江月晴澜,到2025年的元宇宙景观,变化的只是载体,不变的是一座城市对美好的永恒追求。