失业男子申领补贴惊现"被法人"身份,折射企业注册审查漏洞与普通人维权困境。

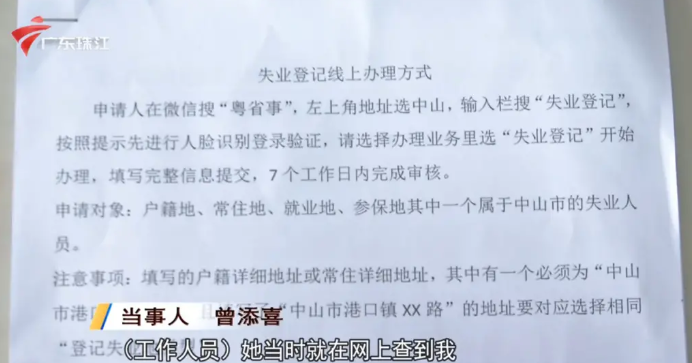

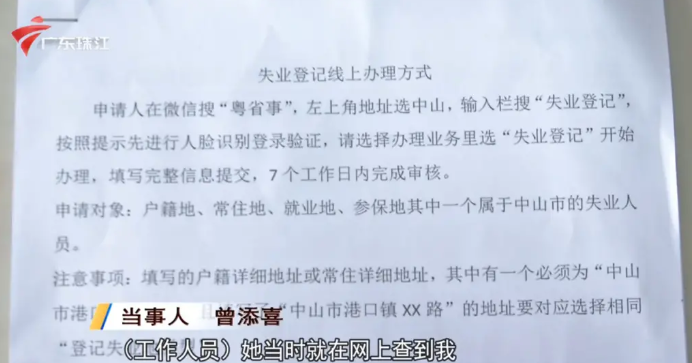

中山市港口镇的曾先生怎么也没想到,在自己57岁失业之际,竟会遭遇如此荒诞的困境——当他前往人社部门申领失业补贴时,系统赫然显示他是深圳两家公司的"法定代表人"。这两家成立于2014年的公司,如同两条甩不掉的影子,将这位刚刚失去工作的普通工人拖入了一场自证清白的持久战。

从天而降的"老板"身份

"深圳市浩海涵科技有限公司"和"深圳市永润祥商贸有限公司"——这两个对曾先生而言完全陌生的公司名称,却成为他申领失业金的拦路虎。系统显示,这两家公司均成立于2014年,法人均为曾先生,目前处于"吊销,未注销"状态。更令人费解的是,这两家注册地在深圳龙华的公司,与长期在中山工作生活的曾先生毫无交集。

曾先生回忆,他曾在2010年遗失过身份证,但当年10月就已补办新证。"四年后怎么会有人用我丢失的身份证注册公司?"这个疑问成为整个事件的关键。按照我国《公司登记管理条例》,注册公司需提供法人身份证原件,且需法人现场签字或提供公证委托书。这两家"幽灵公司"是如何绕过重重审核完成注册的?答案恐怕藏在企业注册审查的灰色地带中。

自证清白的"死循环"

深圳市市场监督管理局龙华监管局的回应,将曾先生推入了一个维权怪圈:要撤销冒名登记,需提供笔迹鉴定证明注册文件非本人签字;而笔鉴费用约七八千元,对刚失业的曾先生无异于天文数字。这种"谁主张谁举证"的逻辑看似合理,却忽略了关键问题——市场监管部门在当初注册时是否尽到了审核义务?

法律专家指出,此案暴露出企业注册环节的两大漏洞:一是对身份证挂失信息的核查缺失。虽然曾先生2010年挂失了身份证,但这一信息并未与工商注册系统实时共享;二是对法人签字真实性的形式审查。实践中,不少地区仍存在"只验文件不验人"的情况,为冒名注册提供了可乘之机。

"被法人"群体的维权困境

曾先生的遭遇并非孤例。中国裁判文书网显示,2020年至2024年间,全国共发生类似"被法人"案件超过1200起。这些案件呈现出三个共同特点:多发生在异地注册;多利用挂失身份证;维权成本普遍高昂。北京某律所合伙人分析:"一起典型的冒名登记维权,平均需要3-6个月,花费5000-10000元,这对普通人构成巨大门槛。"

更严重的是,"被法人"可能面临连锁法律风险。被吊销企业的法人代表,通常会被列入工商黑名单,影响个人征信;若企业存在债务纠纷,还可能被法院列为失信被执行人。广州的刘女士就因"被法人"背上200万元债务,经过两年诉讼才得以解脱。

技术赋能与制度补漏

移动互联网时代,预防"被法人"已有技术解决方案。"电子营业执照"微信小程序可实时查询个人名下企业;"登记注册身份验证"APP能进行人脸核验。但这些工具的普及率仍待提高。数据显示,目前仅有约35%的市民知晓这些查询渠道。

制度层面,改革也在推进。2023年修订的《市场主体登记管理条例》明确要求登记机关对疑似冒名登记主动核查;部分地区试点"实名验证+视频面签"的双重验证机制。但全国统一的企业登记信息联网核查系统尚未建成,身份证挂失信息与工商系统的数据壁垒依然存在。

破局之路:责任重构与救济机制

破解"被法人"困局,需要重构责任链条。市场监管部门应当承担更多主动审查义务,而非将举证责任完全转嫁给受害人;建立跨部门的身份证件状态实时共享机制刻不容缓。对于确属冒名登记的,应考虑设立专项救济基金,垫付笔迹鉴定等必要费用,事后向违法者追偿。

曾先生已向深圳警方报案,但前路依然迷茫。这个夏天,他不得不在寻找新工作和证明"我不是老板"之间疲于奔命。这起看似个案的背后,折射出的是企业注册便利化与风险防控之间的深刻矛盾。当简化行政审批遇上身份盗用风险,如何在效率与安全间找到平衡,考验着治理智慧。或许只有当每个曾先生都能免于"被老板"的恐惧,真正的营商环境优化才算落到实处。