夏季6大高危食物警示:毒蘑菇致死率高、四季豆需彻底煮熟、生腌暗藏寄生虫、海鲜警惕副溶血弧菌、剩饭易滋生蜡样芽孢杆菌、湿米粉可能含致命米酵菌酸,科学防范才能守住餐桌安全。

在广东某三甲医院的急诊室里,一位因食用自制凉拌河粉而陷入肝昏迷的患者,其血液检测结果显示米酵菌酸浓度高达12μg/mL——这个数值意味着毒素已经侵蚀了60%的肝细胞。与此同时,湖南祁阳的ICU病房里,蘑菇中毒患者体内的鹅膏毒肽正在摧毁他的肾脏。这些触目惊心的案例,揭示了一个被大多数人忽视的事实:夏季高温不仅带来酷暑,更让我们的餐桌危机四伏。

一、毒蘑菇:美丽外衣下的致命陷阱

中国科学院真菌学重点实验室的数据显示,我国480种毒蘑菇中,有37种含有可致死的鹅膏毒肽。这种环状八肽化合物耐高温、耐干燥,且与人体RNA聚合酶的结合力是正常底物的1000倍。2024年1-6月,全国已报告毒蘑菇中毒事件214起,死亡率达8.2%,远高于其他食源性疾病。最令人担忧的是,民间流传的"银针试毒""颜色辨别"等方法完全无效——致命的白毒伞(鹅膏菌)与可食用的鸡枞菌在显微镜下的孢子形态差异仅为3μm。

防御策略:建立"三不"原则——不采摘、不购买、不食用野生蘑菇。对于市售蘑菇,建议通过"中国毒蘑菇识别"微信小程序进行AI图像比对,该程序已收录98%的已知毒菌特征。

二、四季豆:未熟透的植物毒素炸弹

中国疾控中心食源性疾病监测网揭示,四季豆中的皂苷和植物血凝素在100℃下需要持续加热15分钟才能完全失活。2024年某高校食堂集体中毒事件调查发现,厨师为保持色泽采用"爆炒2分钟"的做法,导致毒素残留量超标11倍。电子显微镜观察显示,未煮透的四季豆细胞壁完整,其内的植物血凝素仍保持凝血活性。

科学烹饪:采用"焯水+焖煮"双保险:先沸水焯5分钟破坏细胞结构,再油焖10分钟确保中心温度达标。简易检测法是用筷子轻戳豆角,能轻易穿透且无豆腥味即为安全。

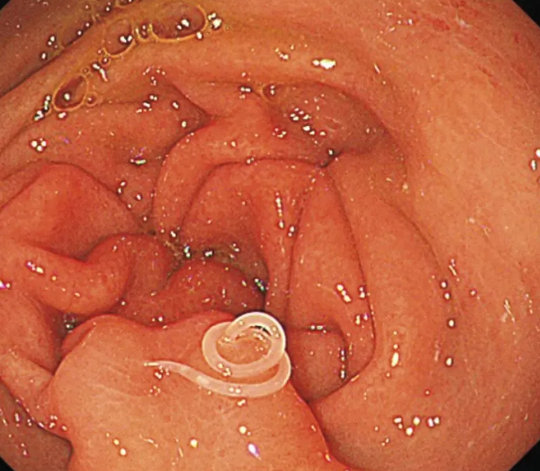

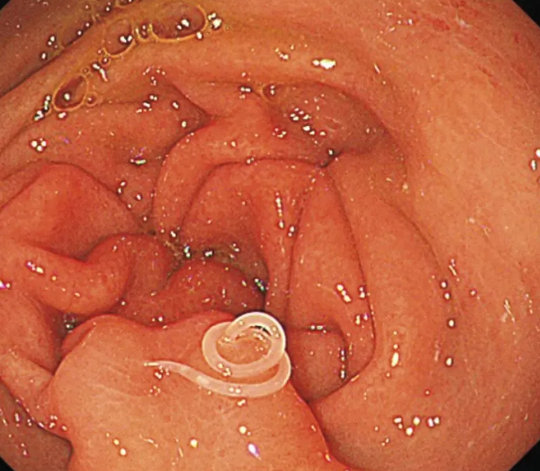

三、生腌海鲜:寄生虫的完美宿主

海军军医大学寄生虫学教研室的实验数据触目惊心:一份生腌血蛤中,曼氏裂头蚴的存活率在白酒浸泡48小时后仍达72%。更可怕的是异尖线虫——这种海鱼寄生虫在-20℃冷冻24小时后仍有15%存活。2024年舟山群岛居民体检报告显示,生食海鲜习惯者中,肝吸虫抗体阳性率达23.7%。

安全享用:遵循"三冻"原则:-35℃深度冷冻24小时(家用冰箱需延长至7天),烹饪时中心温度达到63℃并维持30秒。推荐使用便携式食品温度计,插入最厚处检测。

四、副溶血性弧菌:海鲜中的隐形杀手

国家食品安全风险评估中心的最新研究显示,夏季沿海地区生蚝中副溶血性弧菌检出率高达89%,单个生蚝携带量可达10^6 CFU/g。这种嗜盐菌在25-37℃环境下每12分钟分裂一次,4小时就能产生致病毒素。2024年青岛某海鲜大排档集体中毒事件中,患者粪便检出tdh基因阳性菌株,证明是强毒型菌株感染。

防护要点:购买时选择活体海鲜(贝类紧闭、鱼类眼球清澈),烹饪前用3%盐水浸泡30分钟减少菌量,确保烹饪后贝壳完全张开。

五、蜡样芽孢杆菌:剩饭中的定时炸弹

华南理工大学食品科学与工程学院模拟实验表明,室温放置的米饭在5小时后蜡样芽孢杆菌即进入对数生长期,8小时产生的呕吐毒素可达危险剂量。这种毒素的耐热性惊人:100℃加热60分钟仅能破坏30%。更棘手的是,该菌形成的生物被膜让普通清洗难以去除。

存储智慧:采用"分装速冷"法:将米饭按餐量分装浅容器,2小时内放入4℃冰箱,冷藏不超过24小时。复热时需搅拌确保中心温度达75℃。

六、湿米粉:米酵菌酸的致命温床

广东省疾控中心的监测数据显示,32℃环境下湿米粉中椰毒假单胞菌产毒速度提升300%,6小时即可产生致死剂量的米酵菌酸。这种小分子脂肪酸能穿透线粒体膜,抑制ATP合成酶,50mg即可导致成人多器官衰竭。2024年最新研发的快速检测试纸可在3分钟内检出0.1μg/g的毒素。

消费警示:购买时注意"两查":查包装完整性(真空包装最佳)、查储存温度(冷藏柜需低于5℃)。家庭自制米粉建议添加0.3%乳酸链球菌素抑制细菌生长。

从分子层面的毒素作用机制到厨房里的实用技巧,对抗夏季食物中毒需要科学与经验的结合。中国农业大学食品学院开发的"食品安全风险评估APP"已上线上述六类食物的风险预警功能,通过输入食材状态、储存条件等参数,可自动生成安全评估报告。记住:在这个微生物疯狂繁殖的季节,谨慎不是胆小,而是对生命最智慧的尊重。