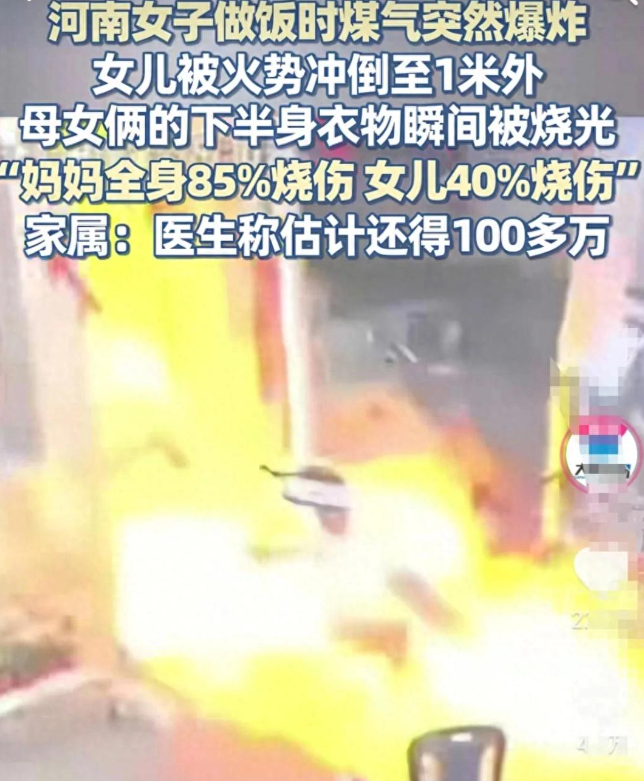

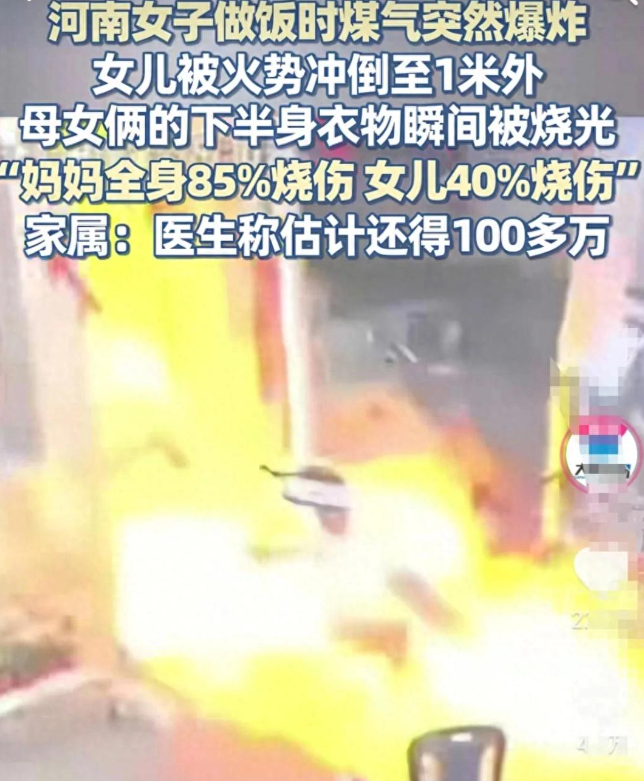

"燃气爆炸悲剧:85%烧伤母亲与40%烧伤女儿的血泪警示,暴露家庭燃气安全三大致命盲区。"

2025年7月17日,河南平顶山的一起燃气爆炸事故,让一个普通家庭的命运瞬间被改写。一位母亲在厨房做饭时突发燃气泄漏,随后爆炸,导致她全身85%烧伤,女儿也被波及,烧伤面积达40%。这起事故不仅是一场家庭悲剧,更暴露了我国燃气安全管理中的诸多漏洞。

一、事故还原:从平静到灾难的30秒

据亲属描述,事发当天,母亲正在厨房准备午餐,女儿在客厅玩耍。厨房使用的是液化石油气(LPG)罐,连接软管已使用超过5年。当女儿走向厨房时,母亲可能刚打开燃气灶,泄漏的气体在密闭空间内达到爆炸极限,随即被明火引燃。

关键时间线:

- 11:23:母亲拧开燃气阀门,准备点火;

- 11:24:燃气泄漏,但未察觉(无报警装置);

- 11:24:30:女儿靠近厨房,母亲点火,爆炸发生;

- 11:25:邻居听到巨响并报警,消防和急救人员赶到。

爆炸冲击波将厨房门窗震碎,火焰瞬间吞噬母女二人。母亲虽严重烧伤,仍奋力爬向女儿,试图保护她。这一幕被邻居的手机拍下,视频在网络传播后,引发广泛关注。

二、燃气安全:被忽视的“定时炸弹”

这起事故并非孤例。根据应急管理部数据,2024年全国共发生燃气事故1,200余起,其中80%与液化石油气(LPG)相关,而软管老化、阀门漏气、违规操作是三大主因。

1. 软管老化:90%家庭未定期更换

燃气软管国家标准建议每2年更换一次,但实际调查显示,超70%家庭使用超过5年,甚至10年不换。此次事故中的软管已严重龟裂,接口处松动。

2. 阀门漏气:缺乏检测习惯

燃气泄漏通常无声无味(液化气本身无味,需添加臭味剂),但多数家庭未安装燃气报警器。此次事故中,若安装报警器,可能在泄漏初期发出警报,避免爆炸。

3. 操作不当:点火前未通风

许多人在使用燃气灶时,习惯直接点火,而非先开窗通风。此次爆炸正是因为厨房门窗紧闭,燃气积聚后遇明火引爆。

三、制度短板:为何燃气事故频发?

尽管国家近年来加强燃气安全监管,但仍有三大问题亟待解决:

1. 老旧小区隐患突出

- 许多老房燃气管线超期服役,但改造资金不足;

- 部分居民仍使用已被淘汰的橡胶软管(易老化),而非更安全的金属波纹管。

2. 监管执行不到位

- 燃气公司每年应入户安检,但实际覆盖率不足60%;

- 部分用户拒绝检查,或安检流于形式。

3. 公众安全意识薄弱

- 调查显示,仅30%家庭了解燃气泄漏应急处理措施;

- 多数人未养成“关阀、通风、禁火、报警”的习惯。

四、国际经验:如何降低燃气事故?

1. 日本:强制安装燃气报警器

- 法律要求所有燃气用户必须安装报警器,违者罚款;

- 燃气公司每半年上门检测,确保设备正常。

2. 德国:金属软管+自动切断阀

- 禁止使用橡胶软管,改用不锈钢波纹管;

- 燃气泄漏时,智能阀门可自动关闭气源。

3. 新加坡:全民安全培训

- 社区定期组织燃气安全演练;

- 学校开设安全课程,让孩子也学会应急处理。

五、我们能做什么?家庭燃气安全指南

- 立即检查软管:若为橡胶材质,尽快更换为金属波纹管;

- 安装燃气报警器:价格约100-300元,可实时监测泄漏;

- 养成安全习惯:

- 点火前先开窗通风;

- 使用后关闭总阀门;

- 闻到异味时,切勿开灯或打火,应迅速撤离并报警。

- 定期安检:配合燃气公司每年至少一次入户检查。

六、事故后续:爱心与反思并存

目前,受伤母女仍在医院抢救,治疗费用预计超100万元。网友已自发捐款,但更应思考的是:如何避免类似悲剧重演?

燃气安全不是小事,一次疏忽可能毁掉一个家庭。希望这起事故能唤醒更多人对燃气安全的重视,推动政策完善,让“厨房炸弹”不再威胁普通人的生活。