中国农科院黄三文院士团队在《细胞》发表突破性研究,通过基因组分析揭示马铃薯块茎形成的杂交进化机制,为作物育种提供新路径。

一、顶刊轮空背后的科研竞争格局

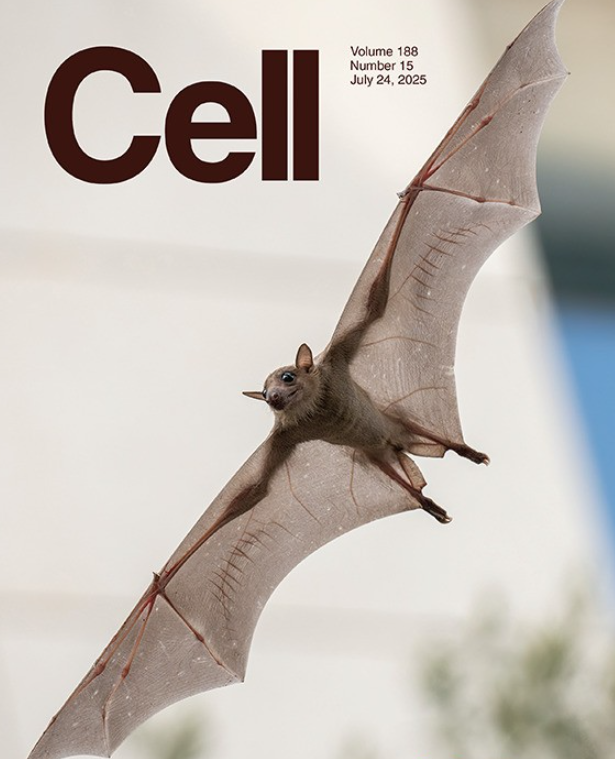

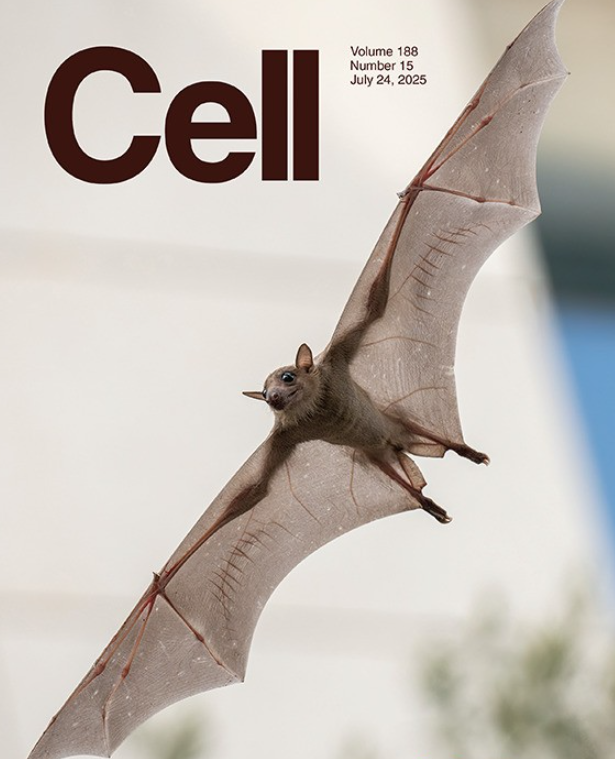

2025年7月最后一周的国际顶尖期刊《科学》(Science)罕见出现中国研究"轮空"现象,16篇研究论文中美国占据9席,欧洲国家瓜分剩余份额。这种分布既反映了当前国际科研竞争的激烈程度,也凸显出基础研究领域的区域集聚效应。值得注意的是,同期中国农业科学院黄三文院士团队在《细胞》(Cell)发表的重磅研究成果,以另一种形式展现了中国生命科学研究的突破性进展。这种"东方不亮西方亮"的学术发表格局,折射出中国科研正在形成的特色发展路径。

二、马铃薯进化之谜的基因组破解

黄三文团队发表的《古老的杂交是马铃薯谱系块茎化和辐射的基础》研究,通过对88个单倍型解析基因组在内的128个基因组深度分析,首次系统揭示了马铃薯关键性状——块茎形成的进化机制。研究发现,约80万年前的种间杂交事件是推动马铃薯块茎化这一创新性状的关键驱动力。通过构建高精度系统发育树,团队鉴定出调控块茎发育的SIX4/5和SUR1等关键基因,这些基因在杂交后代中通过剂量效应和功能互补,共同促成了地下块茎这一独特器官的形成。

三、杂交起源理论的实证突破

该研究最突出的科学价值在于首次用全基因组证据证实了"杂交起源学说"在作物关键性状进化中的作用。研究人员通过祖先单倍型重建技术,精确追踪到现代栽培马铃薯的基因组中,有约25%的基因序列来自已灭绝的野生近缘种Solanum brevicaule。这种古老的基因渗入不仅带来了块茎形成的关键基因,还显著提升了马铃薯的适应性辐射能力,为解释现代马铃薯超过4000个品种的遗传多样性提供了新视角。

四、多机构协作的科研范式创新

这项研究体现了中国农业科研的协同创新模式。中国农业科学院(深圳)农业基因组研究所作为主导单位,联合华中农业大学、南京林业大学等高校,以及四川大学刘建全教授团队和加拿大、英国的研究机构,形成了跨学科、跨国界的科研网络。特别值得一提的是,研究采用了"单倍型基因组"这一前沿技术路线,通过对二倍体祖先种的基因组精细解析,克服了马铃薯四倍体基因组复杂的组装难题,为多倍体作物研究建立了新方法学标准。

五、杂交育种新方向的实际意义

黄三文院士团队的发现对现代农业育种具有重要指导价值。研究证实,种间杂交能够产生突破性的"进化跳跃",这为当前作物育种中广泛应用的远缘杂交策略提供了理论支撑。团队开发的"进化轨迹-功能基因"关联分析方法,可直接应用于马铃薯、甘薯等块根作物的分子设计育种。据估算,基于该研究成果开发的标记辅助选择技术,有望将马铃薯育种周期从传统的10-12年缩短至5-7年,为保障粮食安全提供新的科技支撑。

六、从基础研究到应用转化的中国路径

这项研究的发表历程本身也值得关注。黄三文团队自2018年启动马铃薯进化研究以来,先后在《自然·遗传学》等期刊发表系列成果,最终在《细胞》完成系统性突破。这种"积小胜为大胜"的研究策略,体现了中国科学家在基础研究领域的持久定力。更值得关注的是,该团队已与国内多家种业企业建立合作,将实验室发现的SIX4/5等基因应用于特色马铃薯新品种选育,实现了从基础研究到产业应用的快速转化,展现出中国农业科研特有的"产学研"一体化优势。

在全球粮食安全面临新挑战的背景下,这项研究不仅丰富了作物进化理论,更为作物遗传改良提供了新思路。正如黄三文院士在接受采访时强调的:"理解作物的过去,才能更好地设计作物的未来"。中国科学家这次对马铃薯进化密码的破解,既是对作物起源这一基础科学问题的回答,也是面向未来农业需求的技术储备,彰显出中国农业科技从跟跑向并跑、领跑的转变态势。