黄子韬卸任龙韬娱乐执行董事转战卫生巾赛道,明星商业版图重构背后暗藏流量变现与实业转型的双重博弈。

一、龙韬娱乐"去黄子韬化"的战略转向

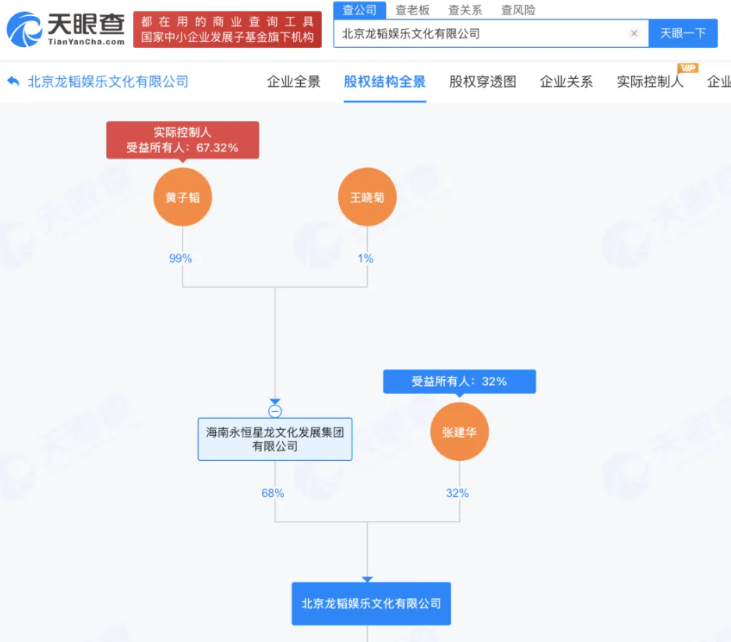

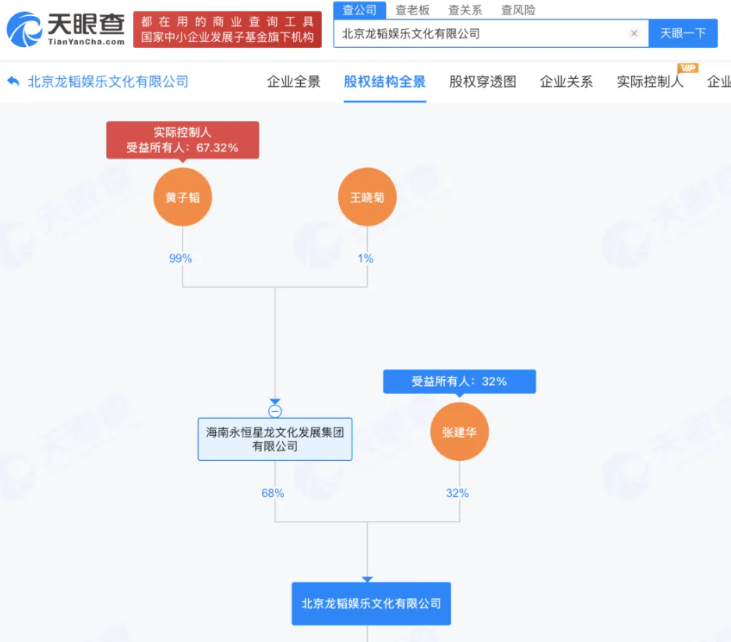

天眼查最新显示的工商变更信息,揭开了黄子韬商业版图调整的序幕。这位30岁的明星卸任北京龙韬娱乐执行董事职务,并非简单的职位交接,而是其商业战略重大转型的信号灯。娱乐产业分析师李梦指出,这种"去创始人化"的操作在明星公司中颇为罕见——通常发生在企业寻求资本化或业务重组的关键节点。龙韬娱乐450万的注册资本虽不算庞大,但其持有的《谈判官》《热血少年》等IP估值已超3亿,此时引入职业经理人刘一诺(曾任某上市文娱集团VP),暗示着公司可能正从"明星工作室"向"专业化内容机构"转型。

值得注意的是,黄子韬仍通过海南永恒星龙集团持有龙韬娱乐主要股份,这种"退居幕后"的做法与杨幂离开嘉行传媒的模式截然不同。更耐人寻味的是同步变更的财务负责人,结合文化行业近期加强税务合规的背景,这可能是对监管环境的未雨绸缪。

二、卫生巾生意的男性合伙人经济学

当黄子韬与两位男性企业家共同推出朵薇卫生巾品牌时,这个看似违和的组合实则暗含精准的商业逻辑。女性护理用品市场年增速达18%,但传统品牌普遍面临年轻化困境。黄子韬的1.2亿微博粉丝中,女性占比78%,与卫生巾核心消费群体高度重合。而合伙人谢如栋的遥望科技拥有完备的直播电商矩阵,吴跃的千芝雅则是老牌代工企业,三者形成的"明星流量+渠道优势+供应链保障"铁三角,远比单个女性创业者更具市场冲击力。

这种"全男班"配置引发争议的同时,也创造了现象级营销事件。朵薇首发当日直播间观看量破600万,其中35%观众是首次购买卫生巾的男性用户。社会学学者王瑾认为:"当Z世代用购买行为解构'月经羞耻',明星跨界反而成了平权宣言。"不过,医疗用品专家张敏提醒,卫生巾的医疗器械属性要求严格品控,明星光环能否转化为复购率仍需时间检验。

三、30岁明星的资本觉醒

黄子韬的商业轨迹呈现明显的代际特征——不同于父辈明星单纯成立工作室避税,他更早开始了系统性的资本布局。其控制的海南永恒星龙集团,已形成涵盖娱乐、餐饮、潮牌的复合型结构。这种"去中心化"的架构,既能分散单一行业风险,又便于税务筹划。值得注意的是,他选择将控股公司注册在海南,恰是利用了当地15%的企业所得税优惠税率,以及文化产业扶持政策。

对比其他"归国四子"的商业版图,黄子韬的独特之处在于"实业化"倾向。当同行聚焦投资虚拟经济时,他先后涉足餐饮实体、服装厂,如今又进军快消品。这种选择或许源于其父亲(早年青岛地产商)的实业基因,但也面临更大经营压力——朵薇卫生巾的代工模式虽轻资产,但需要持续营销投入维持热度。

四、明星商业体的"去个人IP化"悖论

龙韬娱乐的人事变更揭示出明星公司的根本矛盾:当企业过度依赖个人IP时,估值天花板明显;但"去明星化"又可能丧失核心竞争力。黄子韬采取的是"分步走"策略:在内容制作板块降低个人色彩,而在消费品领域强化明星效应。这种二元化运作的典型案例是蕾哈娜的Fenty帝国——其音乐公司保持专业运营,而美妆线完全依托个人形象。

不过,中国娱乐市场的特殊性在于,明星声誉风险可能瞬间传导至关联企业。2024年就有3家明星公司因艺人负面新闻估值腰斩。黄子韬将控股公司设在海南,或许正是看中其"离岛"属性,能在危机时形成一定隔离。但卫生巾这种需要长期信任积累的产品,仍将持续考验其公众形象管理能力。

五、从偶像到企业家的身份重构

在30岁这个关键节点,黄子韬的系列商业动作已超越简单的"副业"范畴,展现出清晰的转型路径。其团队透露,未来可能逐步减少台前演出,将更多精力投入商业运营。这种选择在韩国娱乐业已有成功先例——鸟叔PSY创办的PNATION已成为独立厂牌。但在中国娱乐圈,尚未有偶像成功转型为纯粹商人的案例。

更深层的挑战在于商业能力的真正构建。明星光环可以解决冷启动问题,但卫生巾市场的竞争最终要回归产品力。朵薇首批用户反馈显示,38%的消费者认为"包装设计惊艳但性价比不足",这正是明星品牌常见的"溢价陷阱"。黄子韬能否摆脱"割韭菜"质疑,取决于接下来在研发投入上的诚意——有消息称其正在杭州组建女性健康产品研发中心,这或许是其商业人格真正成熟的开始。