"从听诊器到鼠标:一位退休医生的互联网医疗之路,折射中国医疗资源的数字革命与普惠新生。"

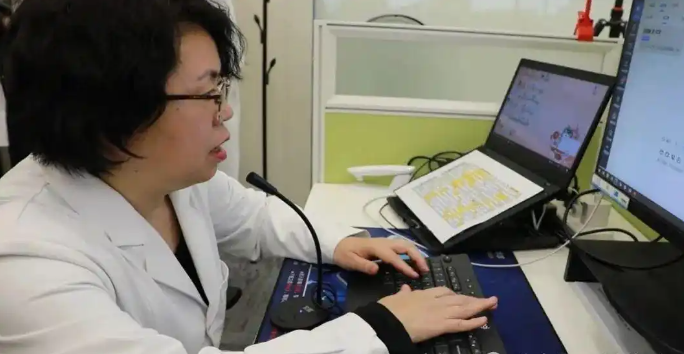

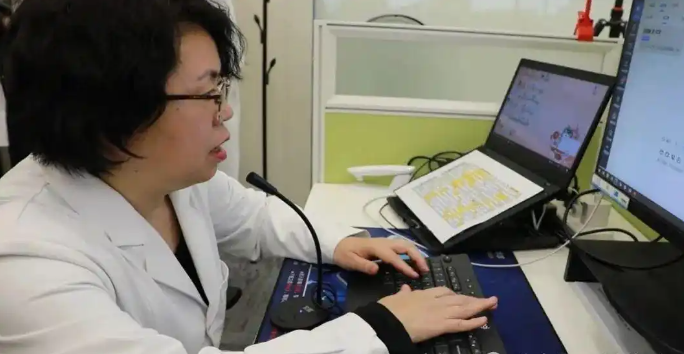

在北京朝阳区的一间智能办公室里,55岁的刘立红医生正通过4K高清摄像头观察一位新疆患者的皮肤病变。这是她退休前接诊的最后一位患者,也是她互联网医疗生涯中第10万次问诊。六年前,这位哈尔滨三甲医院的皮肤科副主任医师做出惊人之举——辞去编制北漂加入京东互联网医院。如今,她的退休不仅成为行业标志性事件,更折射出中国医疗体系正在发生的深层变革。

一、一位医生的"数字迁徙"

2019年的那个冬天,刘立红在哈尔滨医科大学附属第二医院的诊室里做出了人生最大胆的决定。当时49岁的她已获得副主任医师职称,却深感职业瓶颈:"每天重复相似的病例,像流水线上的操作工。"当京东健康猎头递来橄榄枝时,她敏锐意识到:"这可能是改变中国医疗资源分布的最后机遇。"

这场个人职业转型恰逢政策东风。2020年疫情催生下,国家卫健委将互联网诊疗纳入医保支付,互联网医院数量从2018年的100家激增至2024年的3340家。刘立红成为首批吃螃蟹的人——她的日接诊量从线下的30人暴增至线上80人,服务半径从东北三省扩展到全国,甚至收到过西藏那曲牧民的感谢信。

"鼠标代替了听诊器,但医者仁心从未改变。"刘立红展示着她的数字化工作台:AI辅助诊断系统能自动标记皮损特征,智能病历生成器将问诊效率提升120%,云端会诊平台可随时联动北京协和的专家。这些技术赋能使得她的问诊好评率高达99%,累计收获465面电子锦旗。

二、医疗资源的"时空折叠"

在四川大凉山深处,17岁的彝族女孩阿依通过手机接受了刘立红的远程诊疗。她脸上的顽固性痤疮困扰多年,而最近的皮肤专科医院在300公里外的成都。这场持续28分钟的在线问诊,不仅解决了疾病问题,还通过AI营养分析为其定制了饮食方案。

这正是互联网医疗创造的奇迹。据《中国互联网医疗发展报告》显示,2024年在线问诊量突破1亿人次,其中48%来自三四线城市及农村地区。京东健康搭建的"医检药护"闭环尤为典型:患者在线上问诊后,可预约护士上门采血,由冷链物流送检,最终药品通过无人机直达山区。这套体系使得偏远地区获取优质医疗资源的时间成本降低90%。

"我们不是在颠覆传统医疗,而是在重构医疗价值链。"北京协和医学院教授张宏冰指出,互联网医疗正形成分级诊疗新范式:常见病在线解决,疑难杂症精准转诊。数据显示,京东互联网医院已实现30秒极速接诊,电子处方准确率达99.97%,将传统7天的诊疗周期压缩至平均4.2小时。

三、新职业生态的"造浪者"

在上海浦东的培训基地,28岁的护士李雯正在学习智能采血设备操作。这个曾经的儿科病房护士,如今是京东健康的"五星级到家护士",月收入比医院时期高出40%。她的工作包里装着可穿戴心电监测仪、掌上超声设备,通过物联网系统与三甲医院实时数据共享。

互联网医疗催生的新职业远不止于此:AI训练师教会系统识别10万种皮肤病变,数字药师团队每年审核200万张电子处方,健康管理师为慢性病患者提供全天候监测。这些岗位正形成规模达百万级的就业新蓝海。更革命性的变化在于职业发展路径——年轻医生可以跳过传统10年职称晋升的"独木桥",通过互联网平台快速积累病例,某90后医生已在线上完成2万例皮肤病诊疗,相当于线下15年的接诊量。

四、银发人才的"数字重生"

刘立红的故事绝非个案。在平安好医生平台,50岁以上的互联网医生占比达37%,他们贡献了52%的疑难病例会诊。这些资深医师正经历着职业"第二春":北京同仁医院退休眼科教授王凯开发出AI眼底病筛查系统,准确率超越95%;广州中医药大学附属医院前妇科主任李丽华,通过直播问诊培养出30万"中医粉"。

"互联网医疗给了我们重新定义价值的机会。"刘立红在退休仪式上感慨。如今她转型为平台培训导师,用六年积累的10万例数字病例库,训练新一代AI诊疗系统。这个被命名为"立红模型"的AI助手,已能识别98.7%的常见皮肤病,正在赋能基层医院的年轻医生。

这场始于个人职业选择的变革,最终演变为整个医疗体系的范式转移。当三甲医院的专家通过光纤"下沉"到村卫生室,当退休医师的经验被转化为AI算法,当护士的护理半径从病房扩展到千家万户,中国正在书写医疗公平的新答案。正如国家远程医疗中心主任赵杰所言:"互联网医疗不是技术的胜利,而是对人的终极关怀。"在这条没有终点的改革路上,每个参与者都是穿越时代的摆渡人。